Last Updated on 12か月 ago by 管理者

問1.副交感神経遮断薬はどれか。

1.アセチルコリン

2.コカイン塩酸塩

3.アトロピン硫酸塩

4.ノルアドレナリン

5.ピロカルピン塩酸塩

正解・・3

副交感神経の働きは、縮瞳、眼圧を下げる、筋肉の弛緩などです。アトロピン硫酸塩は散瞳などの作用がある抗コリン薬(副交感神経遮断薬)です。

問2.眼に関連する神経機能で誤っているのはどれか。

1.滑車神経 ー 眼球下転

2.三叉神経 ー 顔面知覚

3.外転神経 ー 眼球外転

4.顔面神経 ー 眉毛挙上

5.交感神経 ー 閉 瞼

正解・・5

開瞼する上眼瞼挙筋は動眼神経支配で、ミュラー筋(注:毛様体のMüller筋とは異なる)は交感神経支配です。閉瞼する眼輪筋は顔面神経支配です。

問3.国際生活機能分類〈ICF〉の構成要素でないのはどれか。

1.活 動

2.教 育

3.参 加

4.環境因子

5.心身機能

正解・・2

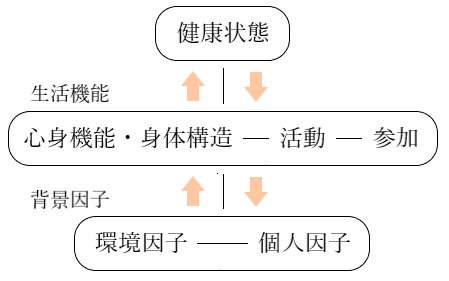

国際生活機能分類〈ICF〉は、健康の構成要素に関する分類です。

「健康状態、環境因子、個人因子」から影響を受ける「心身機能・構造(心身の働き)、活動(生活行為)、参加(家庭・社会への関与・役割)」は相互に影響しあいます。これらの生活機能を全体として捉えるという共通理解の考え方です。

問4.Lockwood 靱帯に関わる外眼筋はどれか。 2 つ選べ。

1.上直筋

2.下直筋

3.内直筋

4.上斜筋

5.下斜筋

正解・・2、5

Lockwood靱帯とは、眼窩下方に位置するハンモック状のコラーゲン線維であり、眼球を支える(下眼窩脂肪を固定する)靱帯です。例えば、下方視では下直筋が収縮しロックウッド靱帯を介して下眼瞼が牽引されます。

問5.視能訓練士免許証はどの省の大臣が交付するか。

1.総務省

2.法務省

3.経済産業省

4.厚生労働省

5.文部科学省

正解・・4

厚生労働省は、健康、医療、福祉、介護、雇用、労働、および年金に関する行政ならびに復員、戦没者遺族等の援護、旧陸海軍の残務整理を所管する省です。

問6.原因がウイルス感染でないのはどれか。

1.咽頭結膜熱

2.急性網膜壊死

3.流行性角結膜炎

4.急性出血性結膜炎

5.Vogt-小柳-原田病

正解・・5

Vogt-小柳-原田病はメラノサイトに対する自己免疫疾患です。3大ぶどう膜炎といわれるサイコドーシス、ベーチェットなどの1つです。

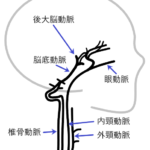

問7.中脳に存在するのはどれか。 2 つ選べ。

1.視神経

2.動眼神経核

3.滑車神経核

4.外転神経核

5.顔面神経核

正解・・2、3

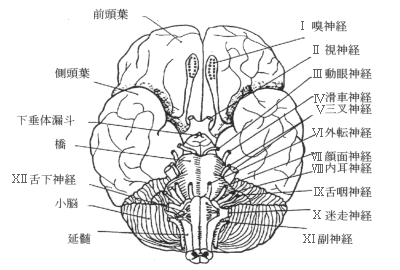

嗅神経(Ⅰ)は大脳。

視神経(Ⅱ)は間脳。

動眼神経(Ⅲ)、滑車神経(Ⅳ)は中脳。

三叉神経(Ⅴ)、外転神経(Ⅵ)、顔面神経(Ⅶ)、内耳神経(Ⅷ)は橋。

舌咽神経(Ⅸ)、迷走神経(Ⅹ)、副神経(Ⅺ)、舌下神経(Ⅻ)は延髄。

問8.障害受容過程の「ショック期」に該当するのはどれか。

1.抑うつ反応を示す。

2.他人に感情をぶつける。

3.現実を実感することが難しい。

4.自らの努力が必要だと気づく。

5.障害を受けとめることができる。

正解・・3

障害受容過程は、ショック期(現実を実感することが難しい)、否認期、混乱期(他人に感情をぶつける、抑うつ反応を示す)、適応への努力期(自らの努力が必要だと気づく)、適応期(障害を受けとめることができる)へと移行します。

問9.Sagging eye syndrome で誤っているのはどれか。

1.外方回旋を伴う。

2.複視の原因である。

3.加齢に伴い有病率が増加する。

4.眼窩プリーの変性が原因である。

5.遠見より近見の内斜視が大きい。

正解・・5

Sagging eye syndromeは、加齢による眼窩プリーの菲薄化で起こります。

LR-SRバンド(リング状組織)が菲薄化し、外直筋プリー(帯状のバンド組織)が下がることで遠見内斜視や上下斜視を発症します。LR-SRバンドの断裂が強くなる重症では近見時にも内斜視となります。

LR-SRバンドの変性が左右対称の場合には遠見内斜視や近見斜位、非対称の場合には外方回旋を伴う微小上下斜視となります。

問10.自覚的検査はどれか。

1.前眼部 OCT

2.石原式近点計

3.角膜内皮細胞検査

4.Goldmann 眼圧計検査

5.オートレフラクトメータ

正解・・2

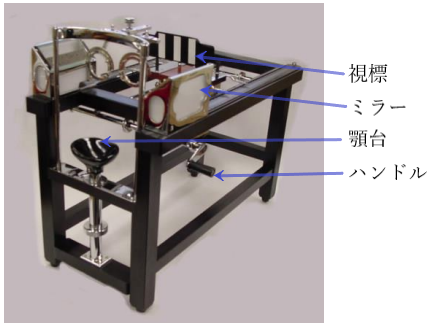

石原式近点計は、近点視標を前後させ(移動速度は2.5cm/sec程度)、視標(0.6視標が多い)の消失閾(遠方➝近方)と出現閾(近方➝遠方)を数回測定した平均値から近点距離を測定する機器です。

11.感覚の大きさが刺激の強さの対数に比例する法則はどれか。

1.Ricco

2.Knapp

3.Prentice

4.Purkinje

5.Weber-Fechner

正解・・5

Riccoの法則とは、光感覚閾値について、光強度I×網膜の照射面積A=一定であるという法則。

Knappの法則とは、補正レンズを後頂点位置と眼の第一焦点が一致するように装用すると、Shape factor(レンズの中心厚などによる要因)を無視した場合には、軸性屈折異常に対しての網膜像の大きさは変わらないという法則。

Prenticeの法則とは、P[Δ]=h[cm]×D[D]というプリズムの法則。

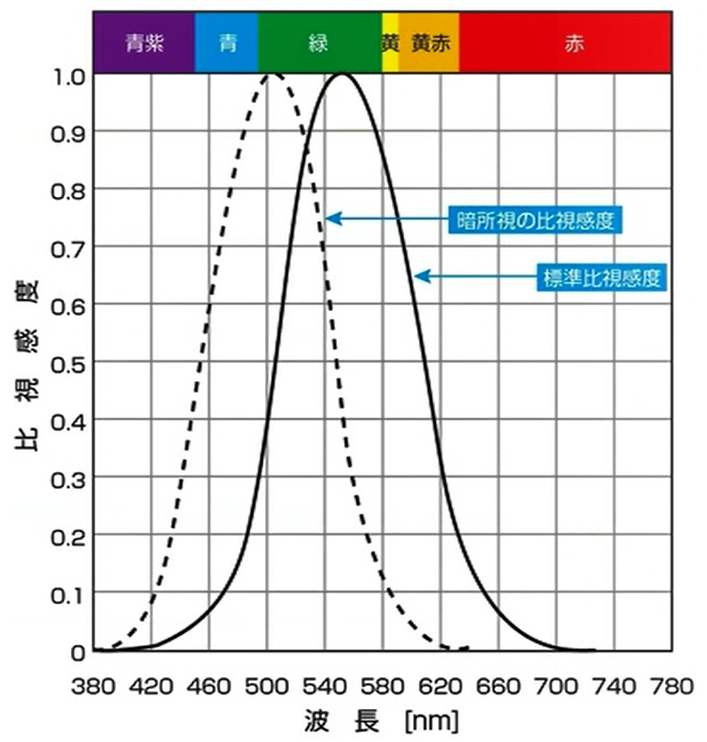

Purkinje現象とは、明所(錐体細胞が働く)と暗所(桿体細胞が働く)で感度が異なる視細胞が起こす現象。明所では約555nmの波長にピーク感度をもつ錐体細胞の支配が強く、暗所では約507nmにピーク感度をもつ桿体細胞の支配が強い。

Weber–Fechnerの法則とは、感覚の大きさが刺激の強さの対数に比例する法則。人間が違いを感じる刺激量の限界は刺激の強度に比例するというウェーバーの法則と、人間が違いを感じる刺激量の限界は刺激の強度の対数に比例するというフェヒナーの法則を合わせたもの。

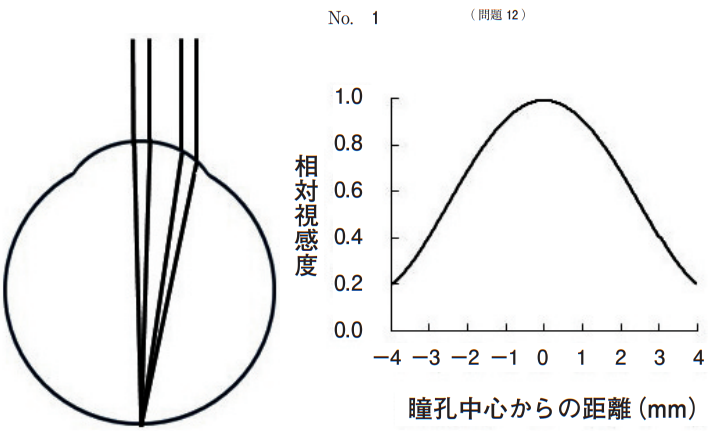

問12.眼内に入射する光線の軌跡と、瞳孔中心からの距離と相対視感度の関係(別冊No. 1)を別に示す。この図から読み取れるのはどれか。

1.学習効果

2.プラセボ効果

3.プリズム効果

4.Purkinje 移動

5.Stiles-Crawford 効果

正解・・5

Stiles-Crawford 効果とは、異なる瞳孔領域(中心部と瞳孔の端)を通過する光束を比較した場合、同じ光強度でも瞳孔端から入射する方が相対視感度が大幅に減少するという効果[第一種]。また、瞳孔中心と周辺では、同一波長の観測色は、光強度に関わらず異なるという効果[第二種]。

問13.+2.00D cyl-2.00D 180° と等しいのはどれか。

1.cyl+2.00D 90°

2.cyl+2.00D 180°

3.-2.00D cyl-2.00D 90°

4.-2.00D cyl+2.00D 90°

5.+4.00D cyl-2.00D 180°

正解・・1

S面は+2.00と−2.00を足し合わせた±0.00

C面は符号を逆にした+2.00、Axは90°回転させた180°

問14.オートレフラクトメータの原理でないのはどれか。

1.合致式

2.結像式

3.検影式

4.超音波式

5.画像解析式

正解・・4

検影式オートレフは、近赤外線スリット光源を被検眼瞳孔内に照射し、その眼底からの反帰光が各々のセンサーに入る時間差を電気的に変換しディオプターに換算する方式。

合致式オートレフは、シャイナーの原理に基づき、適当な間隔A-Bにより構成される円形の開口スリット光源により眼底に投影されるスリット像が、ハーフミラーで再び反射し受光素子A-Bに合致する移動量をディオプターに換算する方式。

位置検知式は、合致式のように2つの像を一致させず、離れた2つの像の位置をCCDポジションセンサーで計測し、その距離(眼底像の結像位置)からディオプターに換算する方式。

結像式は、眼底からの反帰光の強弱を電気信号に変え増幅し、光が最も強い焦点位置を結像レンズを移動させて遠点を求め、その移動量からディオプターに換算する方式。

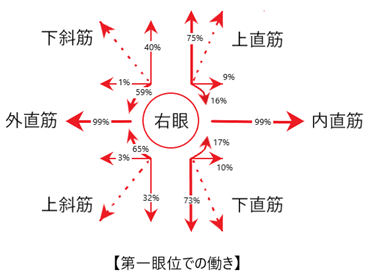

問15.上直筋の作用で正しい組合せはどれか。

1.下転・外方回旋・内転

2.上転・外方回旋・外転

3.上転・外方回旋・内転

4.上転・内方回旋・外転

5.上転・内方回旋・内転

正解・・5

第一眼位において、上直筋の作用は、上転作用が75%、内方回旋が16%、内転が9%です。

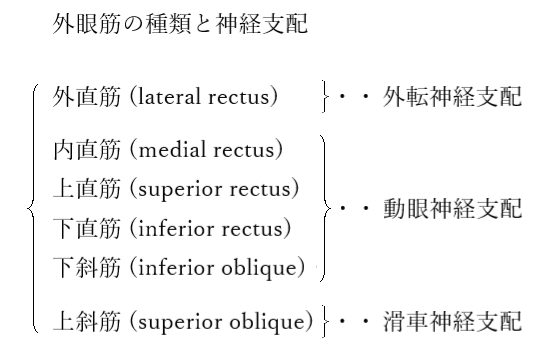

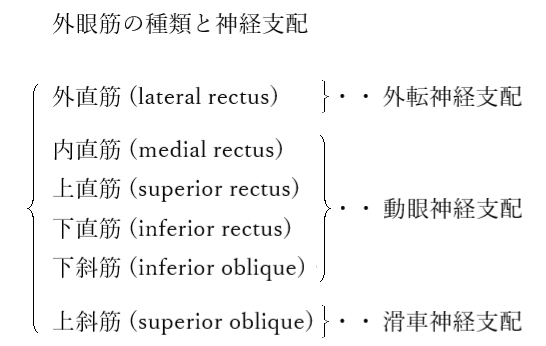

問16.動眼神経支配の筋はどれか。 2 つ選べ。

1.外直筋

2.下斜筋

3.下直筋

4.眼輪筋

5.上斜筋

正解・・2、3

動眼神経支配は、上直筋、下直筋、内直筋、下斜筋。

外転神経支配は、外直筋。

滑車神経支配は、上斜筋。

眼輪筋は顔面神経支配。

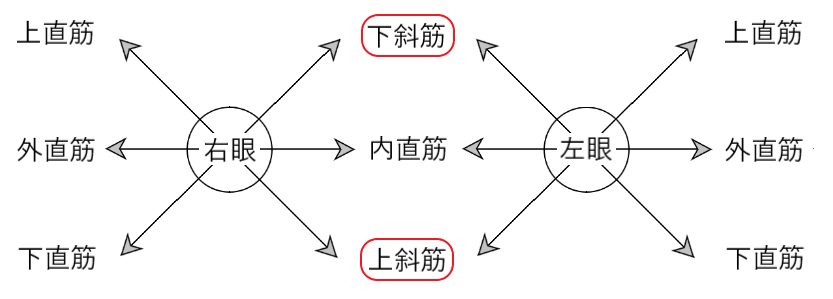

問17.右眼上直筋の上転方向への共同筋〈ともひき筋〉はどれか。

1.右眼下斜筋

2.右眼下直筋

3.右眼上斜筋

4.左眼下斜筋

5.左眼上直筋

正解・・1

共同筋(ともひき筋)とは、共にひき運動を行う筋群です。一眼で二つの筋が同じ方向への運動を行うときですので、上転方向に際しては上直筋と下斜筋です。

ともむき筋とは、共にむき運動を行う筋群です。両眼で二つの筋が同じ方向に働くときです。例えば、右方視では右眼外直筋と左眼内直筋です。

ともよせ筋とは、共によせ運動を行う筋群です。例えば、輻輳では両眼内直筋です。

問18.輻湊けいれんで正しいのはどれか。

1.散瞳する。

2.外斜視になる。

3.眼瞼下垂を合併する。

4.調節けいれんを合併する。

5.口周囲のけいれんを合併する。

正解・・4

輻輳けいれんは、輻輳が異常に過剰になった状態であり、内斜視となり、調節けいれんを伴います。多くは心因性のものであり、側方注視で縮瞳が著しくなります。

問19.老視で誤っているのはどれか。

1.眼鏡装用が有用である。

2.水晶体の弾性が低下する。

3.調節弛緩時間が延長する。

4.薄暗い環境で見やすくなる。

5.初期症状は眼精疲労である。

正解・・4

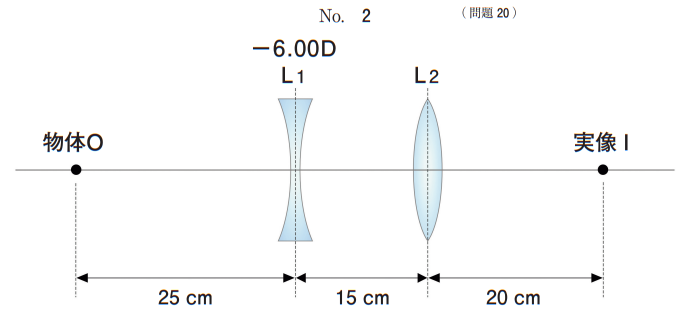

問20.物体 O と厚みを無視できる 2 枚のレンズ(L1 と L2)、実像Ⅰの位置(別冊No. 2)を別に示す。物体 O は -6.00D のレンズ L1 の左方 25 cm にあり、L1 の右方 15cm に凸レンズ L2 があり、L2 の右方 20 cm に像が結像した。L2 のレンズ度数[D]はどれか。

1. 6.00

2. 7.00

3. 8.00

4. 9.00

5.10.00

正解・・4

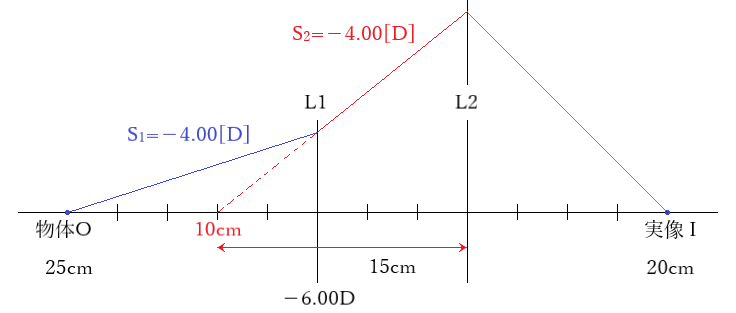

物体Oから凹レンズL1へ入射し、平行に射出する光線の屈折力換算(vergence) S1は、

S1=1/f=1/(−0.25)=−4.00Dになります。

凹レンズL1の屈折力は−6.00Dですので、−6.00Dと−4.00Dを足した−10.00[D]から、

レンズL1の左方 1/(−10.00)=−0.1[m]=−10[cm]の位置に物体があり、それが凸レンズL2へ入射する光線を考えれば良いということになります。

凹レンズL2へ入射する光線のバージェンスS2は、

S2=1/f=1/(−0.1−0.15)=1/(−0.25)=−4.00Dです。

求める凸レンズL2の屈折力をD2としますと、図よりL2の右方20cmの位置に結像しますので、

1/(−4.00+D2)=0.2[m]となります。

よって、D2=+9.00[D]

問21.検査距離 5 m 用の Landolt 環 0.1 視標が 4 m の距離で判別できたときの切れ目の視角[分]はどれか。

1. 2.5

2. 5.0

3. 7.5

4.10.0

5.12.5

正解・・5

5m距離用の0.1視標が4mの距離で判別できる視力は、0.1×4/5=0.08です。

視角[分]=1/視力 から、1/0.08=12.5[分]

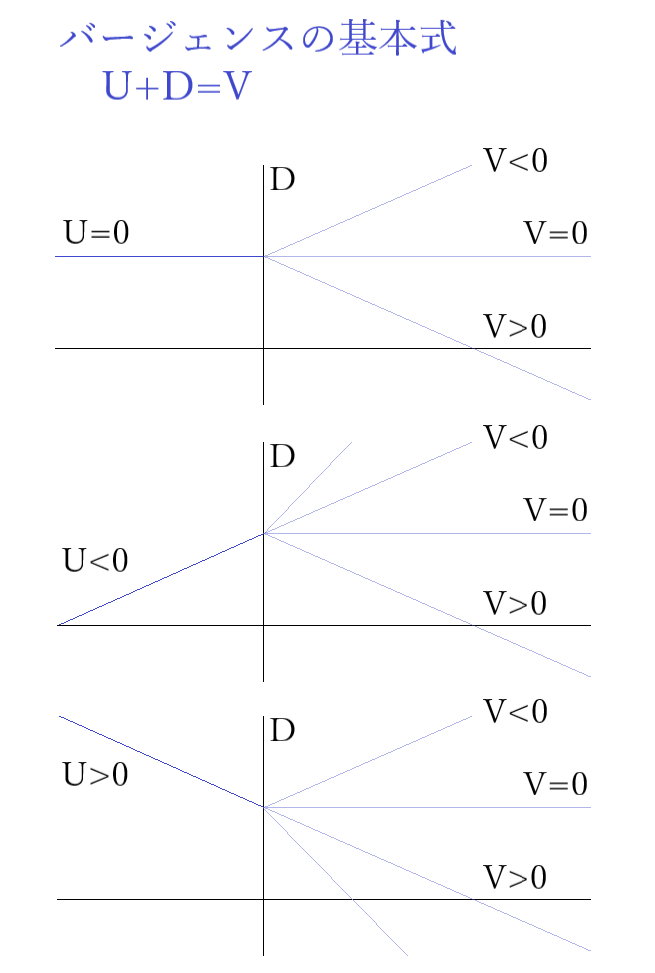

問22.AC/A 比を gradient 法で計算すると 4 Δ/D であった。遠見眼位 6 Δの外斜位で、2D の凹レンズを負荷した場合の内斜位角[Δ]はどれか。

1. 2

2. 4

3. 6

4. 8

5.10

正解・・1

gradientAC/A比=4[Δ/D]から、−2.00Dの付加で4×2=8[Δ]の調節性輻輳が起こります。

遠見6Δの外斜位から、8Δの内斜位よりの眼位になりますので内斜位角は2Δです。

問23.角膜厚で正しいのはどれか。 2 つ選べ。

1.円錐角膜では変化しない。

2.中心部より周辺部の方が薄い。

3.光学式の原理を用いて測定する。

4.厚いと真の眼圧値より低く検出される。

5.LASIK 術前の適応検査として必須である。

正解・・3、5

円錐角膜は角膜厚が薄くなり突出するものです。角膜厚は中心部で約0.5mm、周辺部で約0.7mmの凹レンズです。角膜厚が厚いと眼圧は高く検出されます。LASIKで必要になる角膜厚は0.5mm以上です。

問24.眼圧の単位で正しいのはどれか。

1.asb

2.dB

3.Hz

4.mmHg

5.µm

正解・・4

眼圧測定では、空気を当てた際に扁平する程度を測る方法(シェッツ式)、一定の扁平に必要となる程度を測る方法(ゴールドマン式)があります。

初の精密な圧力計は、高さ1mmの水銀柱が与える圧力[mmHg]で測るのが慣例でしたが、現在では水銀Hgの毒性、温度や局地的な影響(重力加速度など)を受けるなどの問題で実際に水銀自体を用いることは無くなりました。

asb(apostilb)は、円周率πの補正を加えた輝度の単位です。1[asb]=1/π [cd/m2]

問25.Schirmer 試験Ⅰ法の結果に関与する脳神経はどれか。

1.Ⅱ

2.Ⅲ

3.Ⅳ

4.Ⅴ

5.Ⅵ

正解・・4

シルマーテストでは、下眼瞼の耳側1/3のところに挟んだ試験紙が湿る長さから涙の分泌量を測定します。

Schirmer試験Ⅰ法は、自然分泌と刺激分泌の総量を測定します。Ⅰ法変法は、麻酔により刺激分泌を抑えることで自然分泌の量を測定します。Ⅱ法は、鼻腔粘膜を綿棒で刺激することで分泌量を測定します。

脳神経Ⅴは、知覚や運動に関係する三叉神経です。名前の由来は、眼神経(V1)、上顎神経(V2)、下顎神経(V3)の三神経に分かれることです。

問26.眼軸長で正しいのはどれか。

1.近視眼は短眼軸長眼である。

2.成人の標準眼軸長は 21 mm である。

3.眼内レンズの度数計算に使用される。

4.光学式の計測では過熟白内障でも測定可能である。

5.超音波 A モードの計測では涙膜前面から網膜色素上皮までの距離を測定する。

正解・・3

光学式の計測は、涙膜前面から網膜色素上皮までの距離を測定します。過熟白内障などの測定困難な場合には超音波Aモードの計測が必要となります。

Aモード超音波検査では角膜表面から内境界膜までの距離を測定します。

問27.EOG 検査で L/D 比が低値であった。障害されているのはどれか。

1.アマクリン細胞

2.双極細胞

3.網膜色素上皮細胞

4.網膜神経節細胞

5.Müller 細胞

正解・・3

EOG検査は眼球運動や視機能をみるための電気生理学的検査です。

L/D比の正常値は2.0(±0.5)程度で、Light peak(明順応での最高振幅)をDark trough(暗順応での最低振幅)で割ったものです。

問28.中立型の質問はどれか。 2 つ選べ。

1.お名前は何ですか。

2.眼の痛みはありますか。

3.いつごろから見えなくなりましたか。

4.どのようなお仕事をされていますか。

5.他に具合の悪いところはありませんか。

正解・・1、4

中立型の質問とは、「お名前は何ですか」、「どのようなお仕事をされていますか」などの定型的な質問のことです。

「眼の痛みはありますか」、「他に具合の悪いところはありませんか」などのYes/Noで答えられる質問は閉鎖型質問(Closed-ended question)です。

「いつごろから見えなくなりましたか」は、自由に答えられる開放型質問(Open-ended question)。

問29.正常眼の隅角鏡検査で見えないのはどれか。

1.強膜岬

2.線維柱帯

3.毛様体帯

4.Schlemm 管

5.Schwalbe 線

正解・・4

問30.眼内レンズ挿入眼の前眼部写真(別冊No. 3)を別に示す。この写真の観察法はどれか。

1.徹照法

2.間接照明法

3.強膜散乱法

4.広汎照明法

5.直接照明法

正解・・1

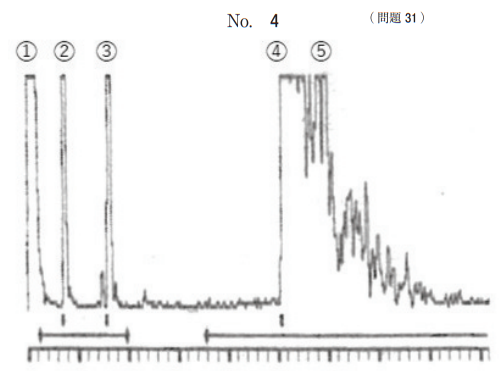

問31.白内障眼の超音波 A モードの結果(別冊No. 4)を別に示す。①~⑤の波形間の組合せで眼軸長を表しているのはどれか。

1.①~④

2.①~⑤

3.②~④

4.②~⑤

5.③~⑤

正解・・1

問32.Cochet-Bonnet 型角膜知覚計検査で正しいのはどれか。

1.ナイロン糸が長いほど刺激が強い。

2.ナイロン糸を角膜に強く接触させる。

3.ナイロン糸の先端を検査前に消毒する。

4.ナイロン糸を角膜に持続的に接触させる。

5.ナイロン糸が角膜に斜め 45 度になるように接触させる。

正解・・3

問33.片眼の視神経炎に対する swinging flashlight test で正しいのはどれか。

1.明室で行う。

2.刺激光を注視させる。

3. 5 分間刺激を繰り返す。

4.光覚弁がない場合は検査ができない。

5.患眼の刺激時に両眼の瞳孔は散瞳する。

正解・・5

問34.眼圧の高低の関係で正しいのはどれか。

1.夏 季 > 冬 季

2.午 後 > 午 前

3.開瞼時 > 閉瞼時

4.仰臥位 > 座 位

5.日本人 > 欧米人

正解・・4

問35.ERG 検査時のノイズ発生に関係しないのはどれか。

1.患者の体動

2.周辺電子機器

3.ボディアース

4.LED 室内照明

5.電極糊〈ペースト〉

正解・・4

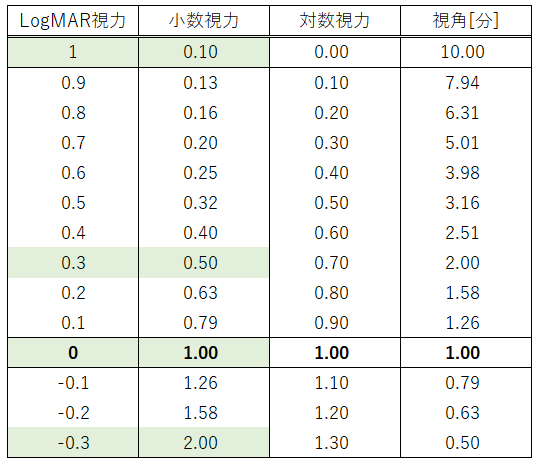

問36.logMAR 値が +1.0 のとき最小視角[分]はどれか。

1. 1

2. 2

3. 4

4. 8

5.10

正解・・5

logMAR=log(視角)=log(1/視力) です。

よって、+1.00=log10101=log10(1/0.1) から、視角は10[分]。

因みに小数視力は0.10です。

問37.直接観察法による固視検査で用いるのはどれか。

1.単眼鏡

2.直像鏡

3.倒像鏡

4.プリズムバー

5.レチノスコープ

正解・・2

問38.調節障害を有し 0.1%ピロカルピン塩酸塩点眼によって縮瞳がみられる疾患はどれか。

1.Adie 症候群

2.Duane 症候群

3.Horner 症候群

4.Parinaud 症候群

5.動眼神経麻痺

正解・・1

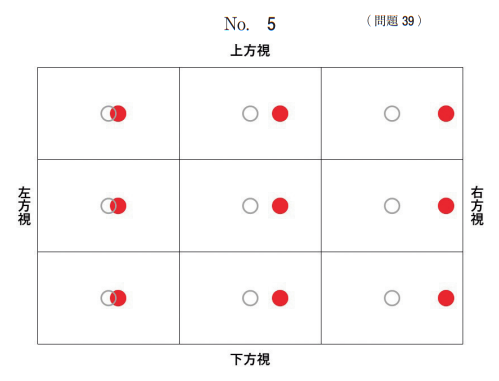

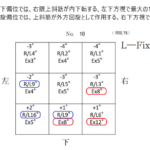

問39.右眼に赤フィルタを装用したときの結果(別冊No. 5)を別に示す。考えられる疾患はどれか。

1.外転神経麻痺

2.滑車神経麻痺

3.動眼神経麻痺

4.Brown 症候群

5.Parinaud 症候群

正解・・1

問40.サルコイドーシスでみられるのはどれか。

1.外陰部潰瘍

2.口腔内アフタ

3.耳 鳴

4.白 髪

5.両側肺門リンパ節腫脹

正解・・5

問41.正常眼圧緑内障で正しいのはどれか。

1.隅角に癒着がみられる。

2.眼圧下降治療が有効である。

3.散瞳薬の点眼が発症の誘因となる。

4.我が国の緑内障で最も少ない病型である。

5.初期の異常の検出には Goldmann 視野計検査を用いる。

正解・・2

問42.アクアポリン 4 抗体陽性視神経炎で正しいのはどれか。

1.男性に多い。

2.若年者に多い。

3.再発はまれである。

4.限界フリッカ値が上昇する。

5.脊髄炎を合併することがある。

正解・・5

問43.白内障を合併するのはどれか。

1.Adie 症候群

2.Down 症候群

3.Fisher 症候群

4.Horner 症候群

5.Sjögren 症候群

正解・・2

問44.先天緑内障でみられるのはどれか。

1.遠視化

2.浅前房

3.角膜径拡大

4.眼球運動障害

5.虹彩新生血管

正解・・3

問45.硝子体出血をきたすのはどれか。

1.関節リウマチ

2.眼皮膚白皮症

3.クモ膜下出血

4.アトピー性皮膚炎

5.甲状腺機能亢進症

正解・・3

問46.中心性漿液性脈絡網膜症で正しいのはどれか。

1.女性に多い。

2.両眼性が多い。

3.過労が誘因となる。

4.ものが大きく見える。

5.視力予後は不良である。

正解・・3

問47.二重焦点眼鏡の適応となるのはどれか。

1.円錐角膜

2.急性内斜視

3.斜位近視

4.網膜色素変性

5.老 視

正解・・5

問48.左右の視野異常が調和性〈congruous〉を示すのはどの病変か。

1.視神経

2.視交叉

3.視 索

4.視放線

5.後頭葉

正解・・5

問49.視野に異常がないのはどれか。

1.小口病

2.黄斑円孔

3.網膜色素変性

4.網膜静脈分枝閉塞

5.網膜動脈分枝閉塞

正解・・1

問50.疾患と代償頭位の組合せで正しいのはどれか。

1.右上斜筋麻痺 ー 左側への頭部傾斜

2.右下直筋麻痺 ー 左側への顔回し

3.左外転神経麻痺 ー 右側への顔回し

4.A 型内斜視 ー 顎下げ

5.Ⅴ型外斜視 ー 顎下げ

正解・・1

問51.4 Δ基底外方試験で誤っているのはどれか。

1.複視の有無を確認する。

2.微小斜視の診断に用いる。

3.鼻側網膜の暗点を検出する。

4.両眼で固視目標を注視させて行う。

5.正常者で非定型的な反応を示す場合がある。

正解・・3

問52.斜視のプリズム療法で誤っているのはどれか。

1.複視を中和する。

2.回旋偏位を矯正する。

3.両眼視の機会を与える。

4.筋性眼精疲労を軽減する。

5.網膜対応の正常化を図る。

正解・・2

問53.左 Duane 症候群Ⅱ型で正しいのはどれか。 2 つ選べ。

1.右側に顔を回す。

2.外転障害がみられる。

3.牽引試験は陰性である。

4.右方視時に瞼裂狭小がみられる。

5.左方視時に眼球後退がみられる。

正解・・1、4

問54.遮閉-遮閉除去試験で検査できないのはどれか。

1.固視眼

2.固視の状態

3.斜視の有無

4.斜視角の定量

5.融像力の有無

正解・・4

問55.アトロピン硫酸塩によるペナリゼーションで正しいのはどれか。

1.弱視眼に点眼する。

2.固視異常を正常化する。

3.全身的な副作用はない。

4.アドヒアランスが重要である。

5.完全矯正眼鏡の装用は不要である。

正解・・4

問56.先天眼振の治療でないのはどれか。

1.鍼はり治療

2.点眼療法

3.プリズム眼鏡

4.バイオフィードバック療法

5.ハードコンタクトレンズ装用

正解・・2

問57.弱視の原因となるのはどれか。 2 つ選べ。

1.高度な先天眼瞼下垂

2.先天鼻涙管閉塞

3.内眼角贅皮

4.色覚異常

5.斜 視

正解・・1、5

問58.機能弱視で正しいのはどれか。

1.暗順応後に低照度で視力を測定すると弱視眼の視力は極端に低下する。

2.字ひとつ視力は字づまり視力に比べ不良である。

3.弱視の種類に関わらず治療予後は良好である。

4.我が国では裸眼視力 1.0 未満を弱視とする。

5.視覚感受性期間に早期の治療を開始する。

正解・・5

問59.眼球運動障害の視能訓練の適応となる疾患はどれか。 2 つ選べ。

1.先天外眼筋線維症〈general fibrosis syndrome〉

2.眼窩吹き抜け骨折

3.重症筋無力症

4.外転神経麻痺

5.Duane 症候群

正解・・2、4

問60.不同視弱視の訓練で正しいのはどれか。 2 つ選べ。

1.器質疾患を除外する。

2.健眼遮閉を第一選択とする。

3.屈折検査はトロピカミド点眼下で行う。

4.矯正視力が 1.0 になればすぐに中止してよい。

5.調節麻痺薬点眼による屈折検査で完全矯正眼鏡を装用させる。

正解・・1、5

問61.大型弱視鏡検査で測定できないのはどれか。

1.調節力

2.融像幅

3.立体視

4.回旋偏位

5.AC/A 比

正解・・1

問62.乳幼児期に形態覚遮断弱視をきたすのはどれか。 2 つ選べ。

1.微小斜視

2.先天白内障

3.恒常性外斜視

4.等価球面度数で 5.00D の不同視

5.顔面奇形に対する形成外科手術後の眼帯

正解・・2、5

問63.外転神経麻痺に対する治療で誤っているのはどれか。

1.Jensen 法

2.原田-伊藤法

3.外直筋前転術

4.内直筋後転術

5.Hummelsheim 法

正解・・2

問64.9 方向むき眼位で上下偏位が変わらない疾患はどれか。

1.下斜筋過動

2.眼窩底骨折

3.交代性上斜位

4.共同性上下斜視

5.先天上斜筋麻痺

正解・・4

問65.身体表現性障害〈心因性視能障害〉で誤っているのはどれか。

1.頭部 CT は正常である。

2.ERG 検査で錐体応答が消失する。

3.OCT で ellipsoid zone は正常である。

4.Goldmann 視野計検査でらせん状視野がみられる。

5.レンズ打ち消し法〈レンズ中和法〉で矯正視力が向上する。

正解・・2

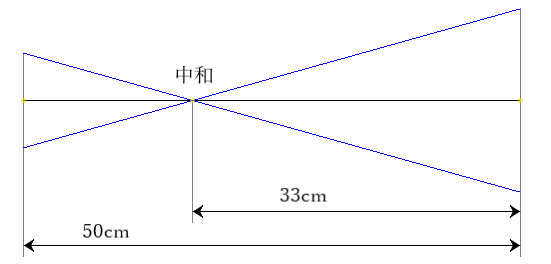

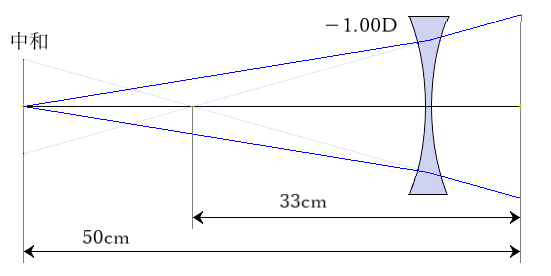

問66.20 歳の女性。検査距離 33 cm にて開散光で検影法を行い、裸眼で中和した。検査距離を 50 cm にしたときに、同行するレンズ度数[D]はどれか。

1.-2.00

2.-1.00

3. 0.00

4.+1.00

5.+2.00

正解・・1

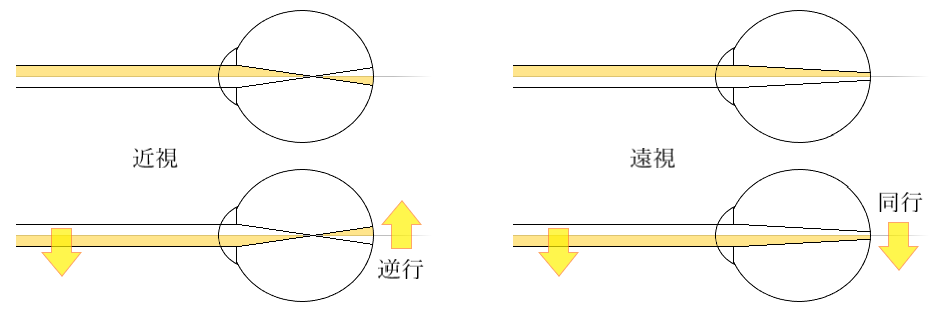

静的検影法にて行う場合、検査距離33cmの開散光で中和する眼は3.00Dの近視です。

検査距離50cm(2.00D)で行う場合に中和する度数は−1.00Dです。中和度数の−1.00Dよりもマイナス寄りのレンズ度数では同行し、−1.00Dよりプラス寄りの度数では逆行します。

よって、選択肢1は同行、選択肢2は中和、選択肢3~5は逆行。

もし仮に、開散光ではなく収束光線で行う場合では同行と逆行が入れ替わります。また、近点固視をして行う方法は動的検影法といいます。

補足)近視状態では逆光、遠視状態では同行します。中和度数よりプラス寄りの度数(近視化)では逆光し、マイナス寄り(遠視化)では同行します。

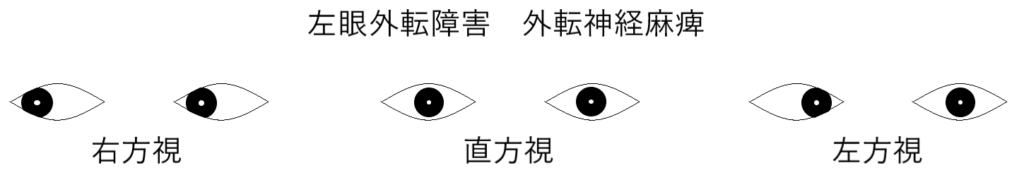

問67.55 歳の男性。乗用車(右ハンドル)で車庫入れ時に左後方を振り返ると、ものが横に 2 つに見えることを主訴に来院した。考えられる神経麻痺はどれか。 2 つ選べ。

1.右外転神経

2.右動眼神経

3.左外転神経

4.左動眼神経

5.左顔面神経

正解・・2、3

左眼の外転、右眼の内転に制限をうける神経麻痺を探します。外直筋は外転神経支配。内直筋、上直筋、下直筋、下斜筋は動眼神経支配。上斜筋は滑車神経支配です。

よって、左眼の外転神経麻痺、または、右眼の動眼神経麻痺が考えられます。

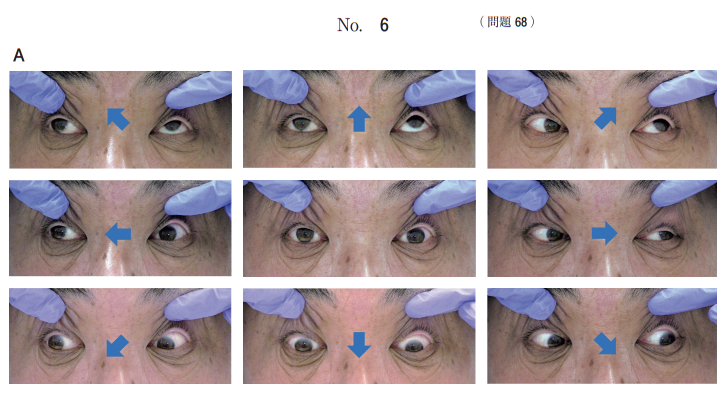

問68.54 歳の男性。 3 週間前から持続する両眼の眼瞼下垂と複視を主訴に来院した。症状は午後から夕方にかけて悪化し、食事摂取時に時々むせやすく、飲み込みにくさを自覚している。糖尿病と高血圧症の既往はない。瞳孔不同はなく対光反射は正常である。頭痛と運動失調は認めない。 9 方向むき眼位(別冊No. 6A)、眼瞼を挙上していない第 1 眼位(別冊No. 6B)および輻湊(別冊No. 6C)の写真を別に示す。この疾患でみられるのはどれか。

1.異常神経支配

2.外眼筋の伸展障害

3.眼圧上昇

4.深部腱反射の消失

5.反復誘発筋電図で waning 現象

正解・・5

眼瞼下垂や複視がみられるが、瞳孔不同はなく対光反射は正常であることから動眼神経麻痺ではないと考えられます。動脈瘤による頭痛が伴う場合には動眼神経麻痺も考えられます。

眼瞼下垂、複視、夕方にかけて症状の悪化、食事のときに飲み込みにくいなどのことから、自己免疫疾患の重症筋無力症と推察されます。重症筋無力症では、瞳孔異常を伴いません。神経麻痺では説明できない眼球運動の障害を呈します。

重症筋無力症では、筋肉を動かす神経に反復的な電気刺激を加えると、振幅が漸減します(waning現象)。

問69.8 歳の男児。電車に乗車中、景色を見ているときに眼が揺れていることに母親が気付き来院した。視力は両眼ともに 1.2(矯正不能)である。考えられるのはどれか。

1.動揺視がある。

2.静止位がみられる。

3.生理的眼振である。

4.先天眼振が疑われる。

5.頭部 MRI による精査が必要である。

正解・・3

固視と追従、再固視反射が引き起こす、視運動性眼振(鉄道路線眼振)という生理的眼振です。

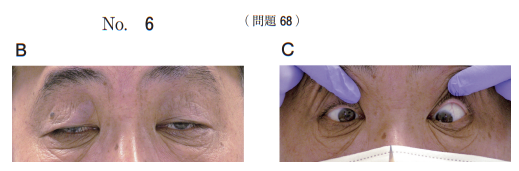

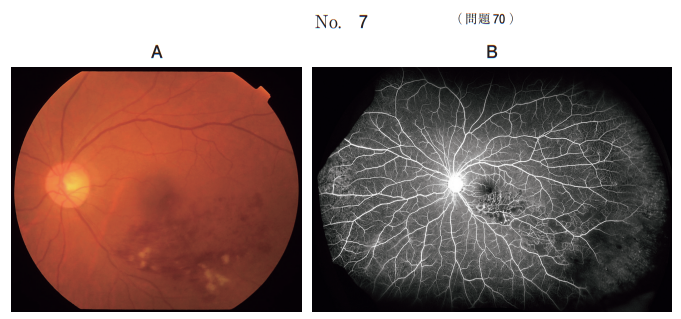

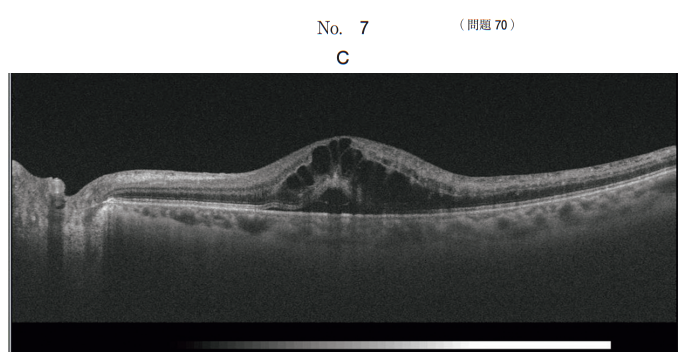

問70.62 歳の女性。突然の左眼視野欠損を主訴に来院した。視力は右 1.2(矯正不能)、左(0.6×+1.00D)。左眼の眼底写真(別冊No. 7A)、フルオレセイン蛍光眼底造影検査(別冊No. 7B)および OCT(別冊No. 7C)の結果を別に示す。この患者でみられる所見はどれか。 2 つ選べ。

1.黄斑浮腫

2.硬性白斑

3.無灌流領域

4.脈絡膜新生血管

5.網膜動脈分枝閉塞

正解・・1、3

硬性白斑とは境界が鮮明な脂質やタンパク質が漏出し沈着したもの、軟性白斑は境界が不鮮明で血管が詰まり虚血性となったシミです。

無灌流領域とは毛細血管が途絶えている領域です。血管が流れていないので黒い領域(図 7B)となり、網膜に酸素や栄養を届けるために脆い新生血管が伸びてきます。

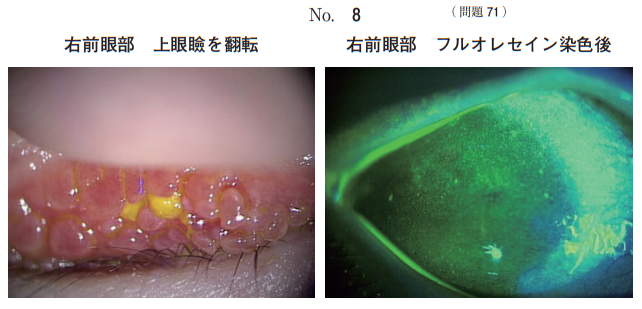

問71.6 歳の男児。眼脂があり、よく眼をこするため来院した。視力は右 0.4(0.5×+2.00D cyl-3.00D 20°)、 左 0.3(0.6×+3.00D cyl-3.50D 180°)。右前眼部写真(別冊No. 8)を別に示す。診断はどれか。

1.霰粒腫

2.春季カタル

3.淋菌性結膜炎

4.流行性角結膜炎

5.単純ヘルペス角膜炎

正解・・2

春季カタルによる石垣状乳頭増殖があります。

霰粒腫は、瞼板腺(Meibom腺)の炎症により眼瞼皮下瞼板中に球状硬結がみられます。淋菌性結膜炎は新生児眼炎。流行性角結膜炎は、結膜が強く充血し、眼瞼が腫脹し、結膜に濾胞を形成します。

単純ヘルペス角膜炎は、樹枝状角膜炎や地図状潰瘍、円盤状角膜炎を生じフルオレセインにきれいに染色されます。

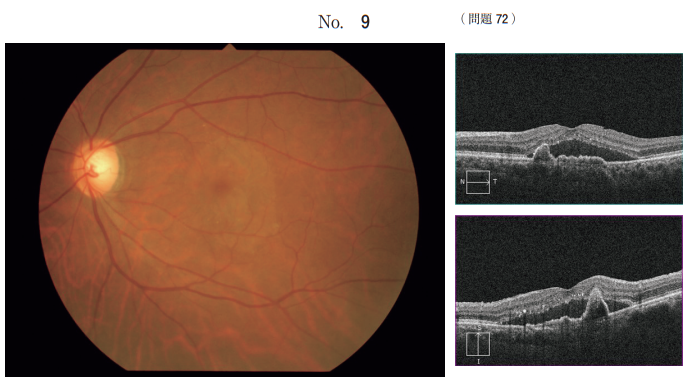

問72.66 歳の男性。健康診査で左の眼底異常を指摘され、精査のために来院した。視力は右 1.2(矯正不能)、左 0.7(0.9×+0.50D)であった。左眼の眼底写真と OCT(別冊No. 9)を別に示す。この疾患で正しいのはどれか。

1.欧米人に多い。

2.ドルーゼンを生じる。

3.神経網膜内の病変から起こる。

4.抗 VEGF 薬治療に反応しない。

5.診断にはインドシアニングリーン蛍光眼底造影検査が有用である。

正解・・5

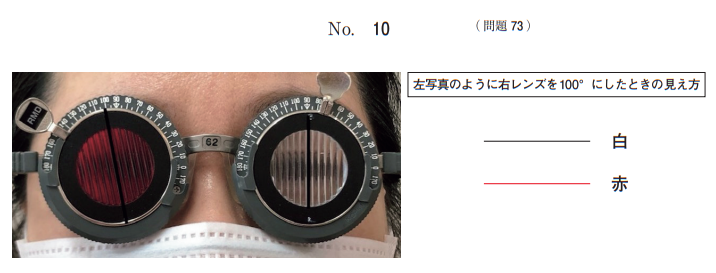

問73.60 歳の女性。斜めにだぶって見えると訴え来院した。Maddox 二重杆試験を行った結果(別冊No. 10)を別に示す。正しいのはどれか。

1.下直筋麻痺である。

2.外方回旋複視がある。

3.左眼の上斜視である。

4.眼底は内方回旋している。

5.右レンズを 90° にすると赤線は右上がりに見える。

正解・・5

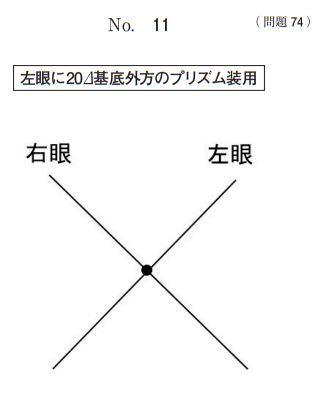

問74.5 歳の女児。部分調節性内斜視で眼鏡を装用している。視力は右(1.0×+3.50D)、左(1.0×+4.25D)、single prism cover test で 35 Δの左内斜視であった。Bagolini 線条検査の結果(別冊No. 11)を別に示す。網膜対応で正しいのはどれか。

1.正常対応

2.対応欠如

3.二重対応

4.調和性異常対応

5.不調和性異常対応

正解・・5

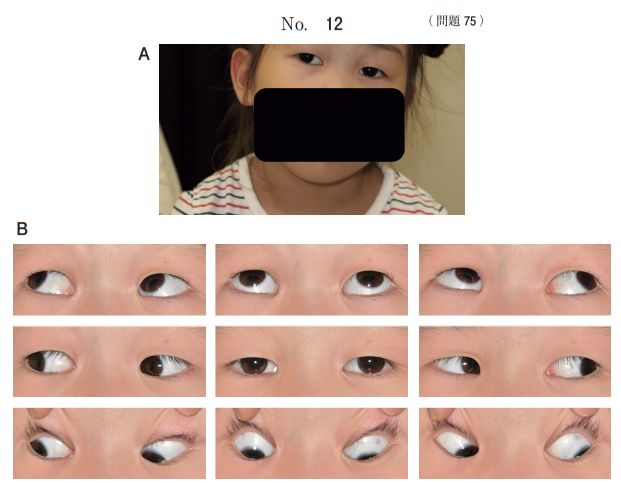

問75.4 歳 8 か月の女児。結膜炎で自宅近くの診療所を受診し、右眼の外上斜視を指摘さ れ 紹 介 受 診 と な っ た。初 診 時 視 力 は 右 1.0(1.2×+1.75D)、左 0.9(1.2×+2.00D)で、間欠性の外上斜視がみられ、大型弱視鏡検査での水平眼位の融像域は -8° ~ +16° である。頭位の写真(別冊No. 12A)と 9 方向むき眼位の写真(別冊No. 12B)を別に示す。この患者にみられるのはどれか。

1.A 型斜視

2.陰性 γ 角

3.潜伏眼振

4.右眼の内方回旋

5.Bielschowsky 頭部傾斜試験陽性

正解・・5

コメント メールアドレスが公開されることはありません。*が付いている欄は必須項目です。