Last Updated on 3か月 ago by 管理者

- 【A 群(多肢択一法)】

- 1.最強度近視は何 D を超えるものか。

- 2.角膜は何層構造か。

- 3.S-5.00D の補正が必要な近視眼に、S-3.00D を装用した。ピント合わせ力(調節力)が 2.00Dとすると、明視域で正しいのはどれか。

- 4.米国で処方された処方せんの視力欄に 20/40 と記載されていた。小数視力に換算すると、正しいのはどれか。

- 5.雲霧法で乱視測定を行う場合、乱視測定前の屈折状態で正しいのはどれか。

- 6.+3.00D の球面レンズの前方 50 cm に物体がある。レンズによってできる像の位置はどれか。

- 7.遠点について、誤っているのはどれか。

- 8.S-2.00D C-1.00D Ax180°で補正できる眼に対し、間違えて S-1.00D C-2.00D Ax180°の眼鏡を装用させてしまった。補正のための残余度数はどれか。

- 9.眼鏡フレームの各部の説明で誤っているのはどれか。

- 10.ボクシング・システムで表記されていない寸法はどれか。

- 11.眼鏡レンズの収差で誤っているのはどれか。

- 12.光の性質で正しいのはどれか。

- 13.接客の話法において、お客様との対話で適切なのはどれか。

- 14.2025 年の国内トレンドカラーは「ホライゾングリーン」となった。トレンドカラーの検討は実シーズンのどのくらい前から始まるか。

- 15.次の近用眼鏡処方でレンズ加工時にいずれの主経線方向もプラスとなるのはどれか。

- 16.近用眼鏡における装用時前傾角として基本となる角度はどれか。

- 17.レンズカーブと度数の関係で誤っているのはどれか。

- 18.加工時に回転ずれを最も起こしやすいレンズはどれか。

- 19.眼鏡用工具の使用方法で正しいのはどれか。

- 20.成人の解剖学的特性で正しいのはどれか。

- 21.フィッティングで使用するドライバーの説明で誤っているのはどれか。

- 22.左右とも S-5.00D の度数で右眼が左眼よりも 2mm 高い頭部形状に対し、右眼のビジュアルポイントに合わせて左右同じ高さで眼鏡作製したときのプリズム作用はどれか。

- 23.プレフィッティングの合理的な調整箇所の順番で正しいのはどれか。

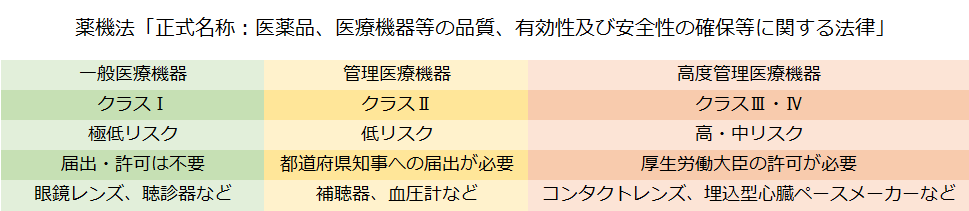

- 24.薬機法に基いた医療機器の分類で最もリスクが高い「高度管理医療機器」に該当するものはどれか。

- 25.眼鏡処方せんを持参せずに眼鏡作製に来店したお客様への対応で誤っているのはどれか。

- 【B 群(真偽法)】

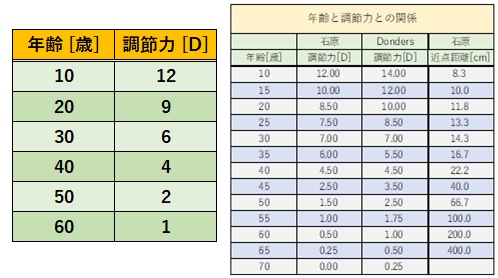

- 26.屈折補正度数が S+0.50D C-0.50D Ax90°の眼は混合性乱視である。

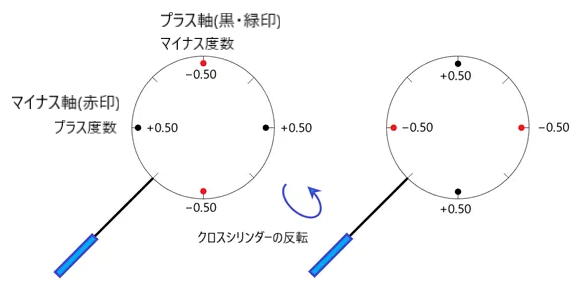

- 27.屈折補正度数が S-1.00D C-1.00D Ax90°の眼の強主経線方向は180°である。

- 28.50 歳で正視の人の平均的な調節近点は、およそ 20cm である。

- 29.クロスシリンダーによる乱視測定では反転前後の最小錯乱円の位置の変化を調べている。

- 30.眼鏡使用者が新しいメガネ(遠用)を希望する場合、現用眼鏡での遠用視力の測定は不要である。

- 31.アッベ数の大きい素材ほど色分散が小さい。

- 32.プルキンエ・サンソン像のうち最も明るく見えるのは第Ⅰ像である。

- 33.プリズムの後方 500cm で光線が 25cm 偏位するプリズムの強さは 20Δである。

- 34.べっ甲の原料であるタイマイは、ウミガメの一種である。

- 35.イオンプレーティングは非常に強度があり、汚れにも強い。

- 36.累進屈折力レンズの遠見の処方度数値が測定される場所を測定基準点と呼ぶ。

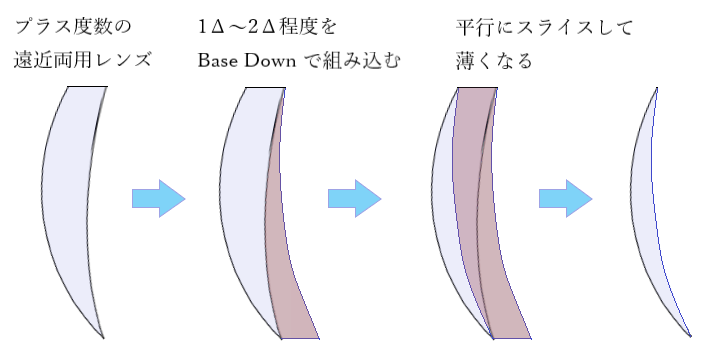

- 37.多焦点レンズに対するスラブ・オフ加工は、レンズの厚みを薄くするために行う。

- 38.望遠鏡式レンズメータの視度調整は遠視眼の場合は不要である。

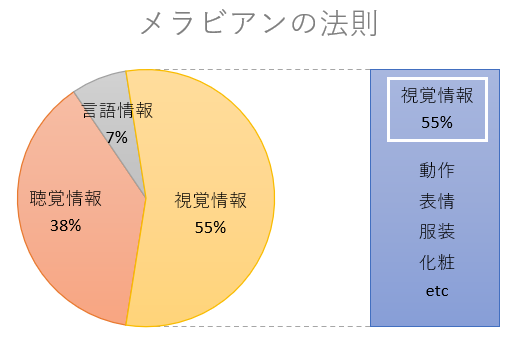

- 39.ノンバーバル(非言語)コミュニケーションは、音声情報よりも視覚情報が大きな割合を占めている。

- 40.お客様の視環境さえ尋ねれば、レンズ種類の決定は眼鏡作製技能士に任せればよい。

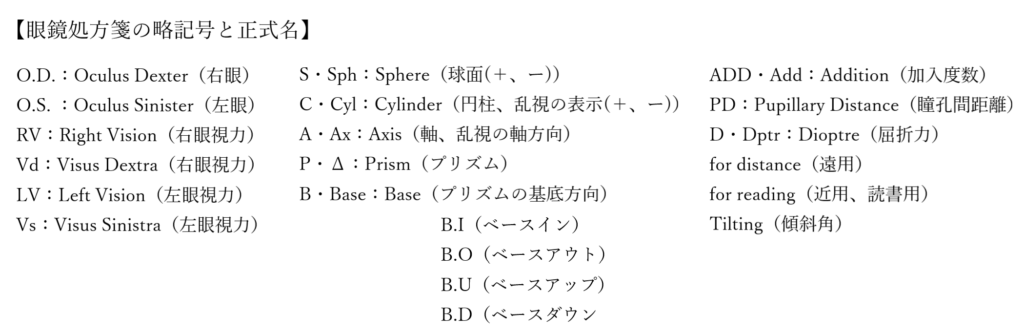

- 41.眼鏡処方せんの略記号で「O.D.」は右眼を意味する。

- 42.レンズメータに用いる頂点屈折力などを測定する基準波長は約 546nm である。

- 43.レンズのベースカーブとはプラスレンズはレンズ前面、マイナスレンズではレンズ後面のカーブを指す。

- 44.加工機のヤゲンカーブ設定は作製レンズ前面カーブに合わせることが最良である。

- 45.プリズム付き非球面レンズの注文では偏心加工で間に合うので特注する必要は無い。

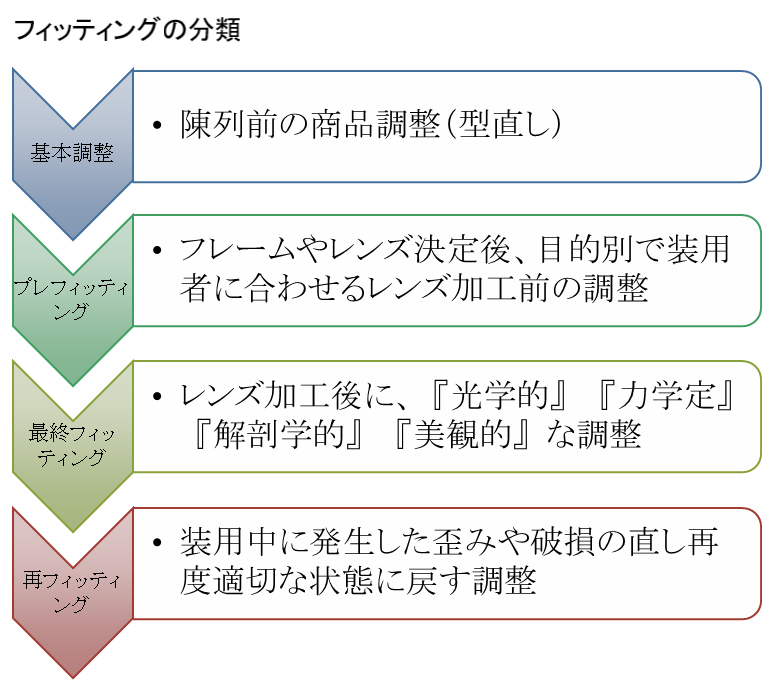

- 46.基本調整はプレフィッティングとも言われ、入荷した商品フレームを陳列する前に行う調整である。

- 47.頂点間距離が変わると非点収差が発生する。

- 48.鼻に当たるパッドの面積を大きくすると鼻への圧力が減る。

- 49.美観的なバランスが良い眼鏡の装用位置・高さは、玉形高さの中央より 2mm 下方に瞳孔中心を合わせる。

- 50.新たに視覚障害者手帳を取得した人を調査した報告(2019 年)によると、視覚障害の原因疾患の第 1 位は緑内障である。

- こちらの記事も人気です。

【A 群(多肢択一法)】

1.最強度近視は何 D を超えるものか。

A.S-6.00D

B.S-8.00D

C.S-10.00D

D.S-12.00D

解答・・C

【解説】

屈折度数による程度分類は、以下の通りです。

弱度・・±3.00D 以下

中等度・・±3.00D 超~±6.00D以下

強度・・±6.00D 超~±10.00D 以下

最強度・・±10.00D 超~±15.00D 以下

極度・・±15.00D 超

但し、書籍により(日本眼鏡学会では、弱度+3.00 未満、中等度+5.00 未満、強度+10.00 未満、最強度+10.00 以上)、(日本学術振興会では、弱度+2.00 以下、中等度+5.00 まで、強度+10.00 まで、最強度+10.00 以上)と分類されることもあります。

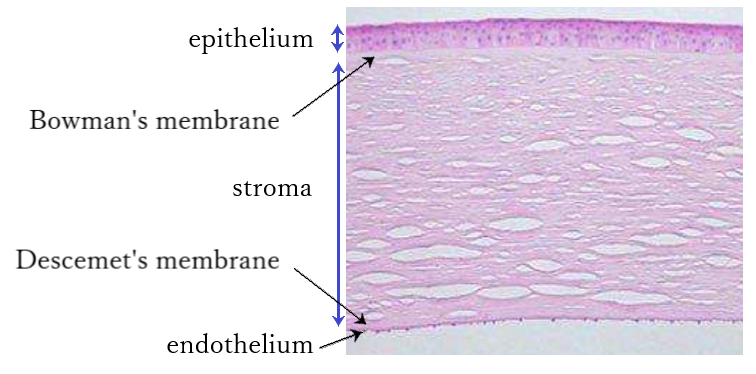

2.角膜は何層構造か。

A.5 層

B.6 層

C.8 層

D.10 層

解答・・A

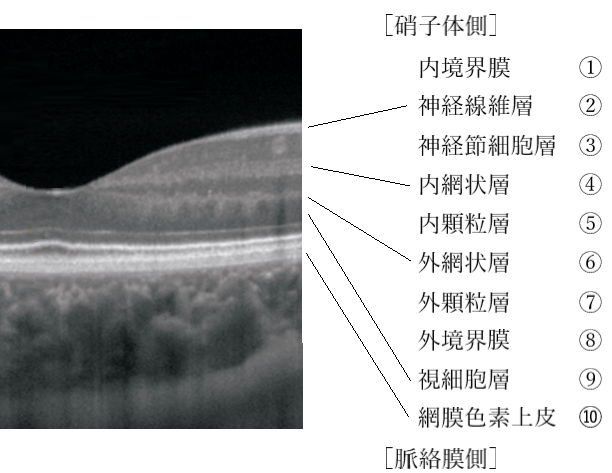

【解説】

角膜は組織学的には5層(上皮、Bowman膜、実質、Descemet膜、内皮)から成ります。

網膜は10層です。

3.S-5.00D の補正が必要な近視眼に、S-3.00D を装用した。ピント合わせ力(調節力)が 2.00Dとすると、明視域で正しいのはどれか。

A.眼前 40cm~眼前 20cm

B.眼前 50cm~眼前 25cm

C.眼前 67cm~眼前 33cm

D.眼前 100cm~眼前 33cm

解答・・B

【解説】

調節域(遠点~近点)を求めます。

遠点は無調節での焦点距離f遠=1/D=1/(5.00−3.00) ➝ 眼前50[cm]

近点は調節力2.00Dですので、f近=1/(2.00+2.00) ➝ 眼前25[cm]

調節域は眼前50cm~眼前25cm。眼後〇cmとなりませんので明視域もそのまま一緒。

4.米国で処方された処方せんの視力欄に 20/40 と記載されていた。小数視力に換算すると、正しいのはどれか。

A.0.2

B.0.4

C.0.5

D.0.8

解答・・C

【解説】

20÷40=0.5

分数視力20/40の意味は、視標が見えた距離20feet(約6.0957m)、測定に用いた視標を視力1.0の眼が見分けられる距離40feet。

5.雲霧法で乱視測定を行う場合、乱視測定前の屈折状態で正しいのはどれか。

A.混合性乱視

B.近視性複性乱視

C.遠視性単性乱視

D.遠視性複性乱視

解答・・B

【解説】

近視性複性乱視が適する理由は、近視性単乱視や混合性乱視の状態では、乱視度数を付与していく過程で、本来の乱視度数よりも強く付与された場合に調節による最小錯乱円視されてしまい、ぼやける方向がないとなる可能性により測定精度が下がります。

混合性乱視の場合も同様に、調節により最小錯乱視されてしまうので測定精度が下がります。

雲霧法では視力0.1の近視状態から、視力0.5の近視状態にします。それを行わないと、視力が高い強度乱視の場合には混合性乱視になり乱視測定ができなくなる可能性が高くなります。−2.00Dを超える乱視測定では雲霧法ではなくクロスシリンダー法を用いましょう。

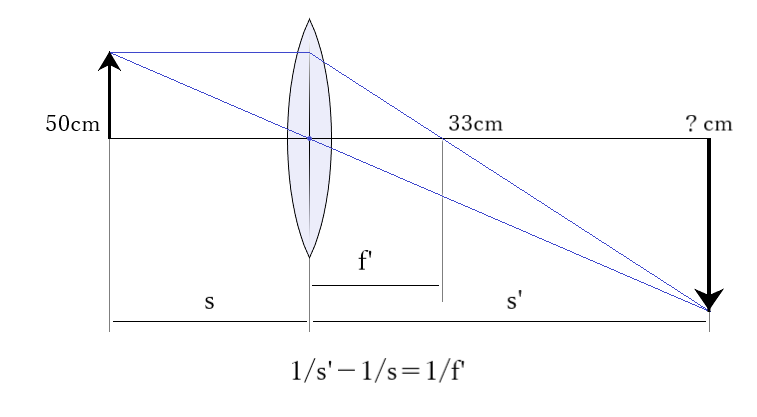

6.+3.00D の球面レンズの前方 50 cm に物体がある。レンズによってできる像の位置はどれか。

A.前方 100 cm

B.前方 20 cm

C.後方 20 cm

D.後方 100 cm

解答・・D

【解説】

倒立実像の位置は、Gauss形式による結像式から求めます。

【公式】1/s’−1/s=1/f’=−1/f

1/s’−1/(−0.5)=+3.00 を計算しますと、s’=1[m]となります。

因みに、Newton形式による結像式は、z×z’=f×f’ です。(但し、z=s−f、z’=s’−f’とする)

7.遠点について、誤っているのはどれか。

A.正視の遠点は無限遠方にある。

B.乱視の遠点は線状に伸びている。

C.近視の遠点は眼前有限の距離にある。

D.遠視の遠点は眼後有限の距離にある。

解答・・B

【解説】

遠点とは調節休止状態で明視できる点です。また、焦点とは平行光線が一点に集まる点をいいます。乱視は一点に集光せず焦線となります。乱視はそもそも点にならず、点が線に伸びているわけでもありません。選択肢Bは意味不明。

8.S-2.00D C-1.00D Ax180°で補正できる眼に対し、間違えて S-1.00D C-2.00D Ax180°の眼鏡を装用させてしまった。補正のための残余度数はどれか。

A.C-1.00D Ax90°

B.C-1.00D Ax180°

C.S+1.00D C-1.00D Ax90°

D.S+1.00D C-1.00D Ax180°

解答・・A

【解説】

残余度数は、S(-2.00+1.00) C(−1.00+2.00)D Ax180°

よって、S−1.00 C+1.00 Ax180°を度数転換しますと、C−1.00 Ax90°となります。

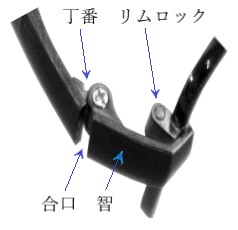

9.眼鏡フレームの各部の説明で誤っているのはどれか。

A.智は、鎧(よろい)とも呼ばれる。

B.パッド足は、クリングスとも呼ばれる。

C.合口は、テンプルチップのテンプル差込口である。

D.丁番は、フロントとテンプルを繋ぐ開閉機能を持つ部分である。

解答・・C

【解説】

合口は、フロントとテンプルの接合部分です。

テンプルチップのテンプル差込口は、小口です。

10.ボクシング・システムで表記されていない寸法はどれか。

A.玉形幅

B.玉形高さ

C.レンズ間距離

D.テンプル長さ

解答・・B

【解説】

ボクシング・システムとは、ISO(国際標準化機構)が採用した規格(ISO/FDIS5624)に基づき、日本でも採用された寸法測定法(1990 年 2 月 1 日 JIS B 7282)です。

『 (玉形幅) ▢ (レンズ間距離) − (テンプル長さ) 』などと表示され、玉形幅は、レンズを取り囲む最小ボックスの横幅とします。

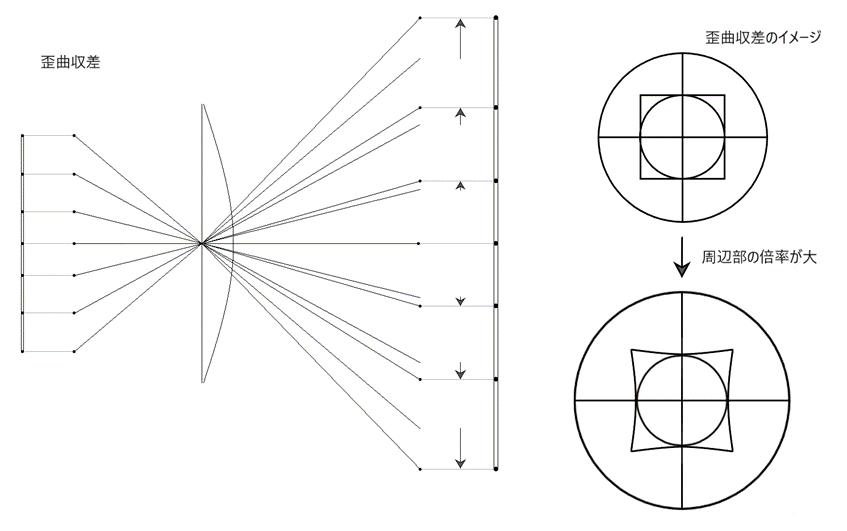

11.眼鏡レンズの収差で誤っているのはどれか。

A.コマ収差の影響は考慮していない。

B.像面湾曲の影響は考慮していない。

C.非球面レンズは球面収差を減らすことが目的ではない。

D.マイナスレンズでは糸巻き型のディストーションが現れる。

解答・・D

【解説】

球面収差、コマ収差は瞳孔径φ3~4mmであるため、像面湾曲収差は網膜が球面であるため、眼鏡レンズでは問題になりません。

非球面レンズは非点収差を減らすのが目的です。

ディストーション(歪曲収差)は、マイナスレンズでは樽型になります。糸巻き型は凸レンズです。

12.光の性質で正しいのはどれか。

A.屈折は屈折率が異なるところで光が折れ曲がる。

B.反射は光が屈折しない場合に起きる。

C.干渉は波動が2方向に分かれる。

D.回折はもとの方向へ光が戻る。

解答・・A

【解説】

屈折せずに反射のみが起こるのは全反射。干渉は、複数の波が、強め合ったり弱め合ったりする性質。回折は、波が障害物の背後に回り込んで伝わる現象。

13.接客の話法において、お客様との対話で適切なのはどれか。

A.「了解しました」と返答する。

B.「なるほど」と相づちを打つ。

C.「参考になります」と返答する。

D.「おっしゃる通りです」と賛同する。

解答・・D

【解説】

「了解しました」は、理解して承認するという意味をもつため不適切。「承知しました」の方が丁寧です。

「なるほど」は理解したけど興味ないというような印象を与えてしまうため、「理解しました」や「承知しました」が適切。

「参考になります」は、相手の意見は有益だったと評価しているような印象になりますので不適切。

14.2025 年の国内トレンドカラーは「ホライゾングリーン」となった。トレンドカラーの検討は実シーズンのどのくらい前から始まるか。

A.半年前

B.1 年前

C.2 年前

D.3 年前

解答・・C

【解説】

トレンドカラーを決めるための会議は、その年の2年前にスタートします。年に2回、加盟国の代表者が参加する会議で決められています。国際団体「Intercolor(国際流行色委員会)」、米国の「PANTONE社」、日本の「JAFCA(一般社団法人 日本流行色協会)」で決めます。

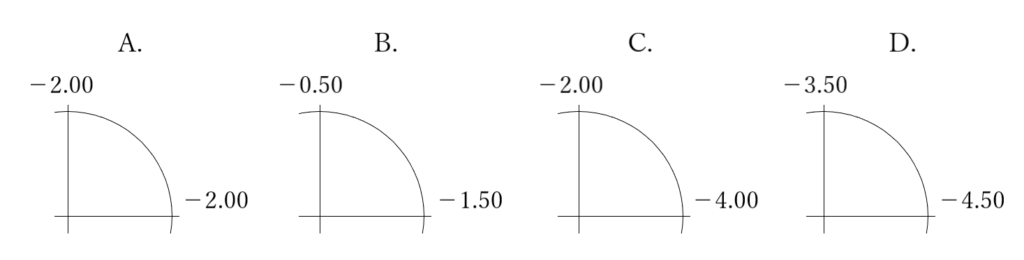

15.次の近用眼鏡処方でレンズ加工時にいずれの主経線方向もプラスとなるのはどれか。

A.S-2.00D ADD+2.00D

B.S-0.50D C-1.00D Ax90° ADD+2.00D

C.S-2.00D C-2.00D Ax90° ADD+2.00D

D.S-3.50D C-1.00D Ax90° ADD+2.00D

解答・・B

【解説】

遠用度数をそれぞれスコア表示したものを下図に示します。

Add+2.00した場合、どの主経線方向もプラスになる選択肢はB。

16.近用眼鏡における装用時前傾角として基本となる角度はどれか。

A.5°

B.10°

C.15°

D.20°

解答・・C

【解説】

5°は遠用、10°は常用、15°は近用です。

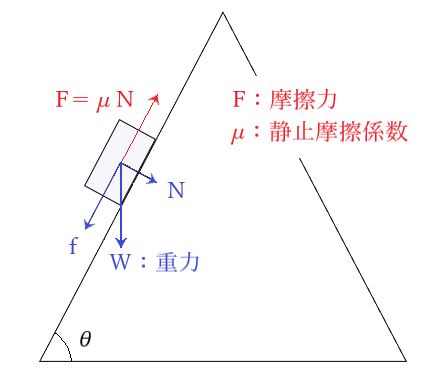

ヒトの日常は水平ではなく、やや下方に向き、近方視線はさらに下方に向きます。眼鏡レンズの光軸と視線が一致するときに収差が最小となるため、眼鏡レンズの光軸を遠用(5°)、常用(10°)、近用(15°)で傾斜させます。

17.レンズカーブと度数の関係で誤っているのはどれか。

A.レンズカーブは面屈折力の値で示される。

B.レンズカーブは曲率半径から計算される。

C.屈折率が高いレンズの面屈折力はカーブ計の値より大きい。

D.カーブ計の値はフリントガラスの屈折率が基準になっている。

解答・・D

【解説】

レンズカーブは、ホワイトクラウンガラスのヘリウムが出す 587.56nm(d 線)を基準波長とした、屈折率 1.523 で計算した面屈折力の値で示されます。

【公式】D’[D]=(n2−n1)/r [m] ・・ n2=1.523(ホワイトクラウンガラスの nd)、n1=1.00(大気中)としての面屈折率 D’[D]=0.523/r [m]

計算例として、5Dカーブであれば、曲率半径は0.523/5 ≒ 0.1046[m] として求められます。

18.加工時に回転ずれを最も起こしやすいレンズはどれか。

A.強度乱視レンズ

B.強度プラスレンズ

C.強度マイナスレンズ

D.プリズム付きレンズ

解答・・D

【解説】

プリズムや偏心が大きいレンズなどは、レンズの両面が平行にならない為(回転軸に対して傾く為)に回転ずれを起こしやすくなります。

19.眼鏡用工具の使用方法で正しいのはどれか。

A.ドライバーの柄は細いと力が入りやすい。

B.ヤスリは押す時の方が削れる度合いが大きい。

C.ヤットコは横から強く力を入れて握る方が扱いやすくなる。

D.タップの使用時に少しでも引っ掛かる時は力を入れて回転させる。

解答・・B

【解説】

ヤスリは押す時に大きく削れます。

日本の鋸は引く時、硬い木材が多い欧米では押して切ります。固いものは押す、柔らかいものは引く方向です。包丁でも基本は一緒です。

20.成人の解剖学的特性で正しいのはどれか。

A.頭部形状は左右非対称の場合もある。

B.眉と目の間隔は左右で一致している。

C.耳の位置は目の位置よりも上側にある。

D.耳介付け根は硬いので圧迫しても痛みは感じない。

解答・・A

【解説】

自分や相手のお顔を確認するとわかるイージー問題。

21.フィッティングで使用するドライバーの説明で誤っているのはどれか。

A.ねじを回すときの持ち方は時計技師と似ている。

B.ねじを回すときは、ドライバーでねじを押しながら回す。

C.ねじを回すときは、手で包むようにしてドライバーを持つ。

D.ねじを固く締めたいときは、対象物を作業台にあてがうなど固定して行う。

解答・・A

【解説】

ねじを回すときは手で包むようにしてドライバーを持ち、ねじを押しながら回すという点が時計技師の持ち方と異なります。

22.左右とも S-5.00D の度数で右眼が左眼よりも 2mm 高い頭部形状に対し、右眼のビジュアルポイントに合わせて左右同じ高さで眼鏡作製したときのプリズム作用はどれか。

A.1.0 Δ 左眼 B.D

B.2.5 Δ 左眼 B.D

C.1.0 Δ 左眼 B.U

D.2.5 Δ 左眼 B.U

解答・・A

【解説】

プレンティスの公式 P[Δ]=h[cm]×D[D] から、

右眼:プリズム無し

左眼:P[Δ]=0.2[cm]×5.00=1.00[Δ]BD

基底方向はレンズの厚い方向。単位をcmにすること。

23.プレフィッティングの合理的な調整箇所の順番で正しいのはどれか。

A.パッド ⇒ テンプルチップ ⇒ 左右テンプルの開き角 ⇒ 左右テンプルの傾斜角

B.テンプルチップ ⇒ パッド ⇒ 左右テンプルの傾斜角 ⇒ 左右テンプルの開き角

C.左右テンプルの開き角 ⇒ 左右テンプルの傾斜角 ⇒ パッド ⇒ テンプルチップ

D.左右テンプルの開き角 ⇒ 左右テンプルの傾斜角 ⇒ テンプルチップ ⇒ パッド

解答・・C

【解説】

プレフィッティングは、フレームやレンズ決定後に目的別で装用者に合わせるレンズ加工前の調整です。

手順① 全体幅と耳介頂点への掛かり具合の確認と調整

手順② 前から見たフロント部の傾きと前傾角の確認と調整

手順③ 頂点間距離の左右バランスの確認と調整

手順④ 頂点間距離と高さの決定とパッド調整

手順➄ フロント部の調整と耳周りの調整

24.薬機法に基いた医療機器の分類で最もリスクが高い「高度管理医療機器」に該当するものはどれか。

A.血圧計

B.MRI 装置

C.X 線診断検査装置

D.人工心臓ペースメーカー

解答・・D

【解説】

血圧計、MRI装置、X線診断検査装置などは、管理医療機器(クラスII)に分類されます。人工心臓ペースメーカーはクラスⅣに分類。

眼鏡用レンズはクラスⅠに分類

25.眼鏡処方せんを持参せずに眼鏡作製に来店したお客様への対応で誤っているのはどれか。

A.70 歳を過ぎてから視力が低下したという訴えの来店であったため、眼科医療機関の受診を促した。

B.最近、急に視力低下を自覚しての来店であったため、眼鏡作製せずに眼科医療機関の受診を促した。

C.最近、急に物が二つに見えるための来店であったため、眼鏡作製せずに早急に眼科医療機関の受診を促した。

D.小学生が学校での眼科健診の結果表を持参しての来店であったため、眼科医療機関受診は勧めずに眼鏡を作製した。

解答・・D

【解説】

眼鏡自体が初めての方や、眼疾患の疑いがある場合、眼鏡店で検査ができない場合などは、基本的に眼科専門医への受診をお勧めしましょう。眼鏡店にてとりあえずで眼鏡作製した際に、何らかしらの眼の問題が後々発覚し見過ごされてしまうことが問題。

【B 群(真偽法)】

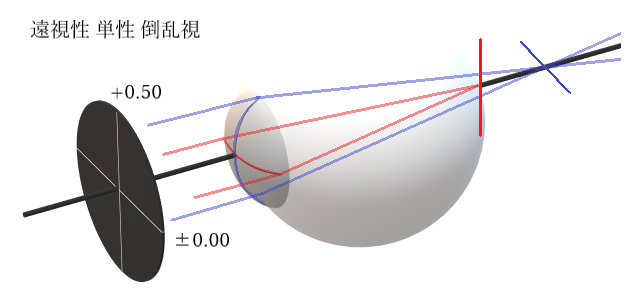

26.屈折補正度数が S+0.50D C-0.50D Ax90°の眼は混合性乱視である。

解答・・✕

【解説】

度数転換しますと、補正レンズは C+0.50 Ax180° になります。よって、眼は遠視性単性倒乱視。

27.屈折補正度数が S-1.00D C-1.00D Ax90°の眼の強主経線方向は180°である。

解答・・〇

【解説】

強主経線は、眼の最も強い屈折度を持つ経線方向です。スコア表示をしますと、90°方向が−1.00D、180°方向が−2.00Dで強い方向は180°。

28.50 歳で正視の人の平均的な調節近点は、およそ 20cm である。

解答・・✕

【解説】

調節近点とは、明視できる最も近い距離のことです。20cmはD=1/0.2=5.00D。50歳の方で5.00Dの調節力は一般的にはありません。Acが5.00Dがあるのは30代後半くらい。

29.クロスシリンダーによる乱視測定では反転前後の最小錯乱円の位置の変化を調べている。

解答・・✕

【解説】

クロスシリンダーは反転による最小錯乱円の位置は変わりません。前焦線と後焦線の位置が変化することにより、最小錯乱円の大きさが変化します。

30.眼鏡使用者が新しいメガネ(遠用)を希望する場合、現用眼鏡での遠用視力の測定は不要である。

解答・・✕

【解説】

現用眼鏡の補正視力、必要に応じて裸眼視力も参考にすることができます。見え方が合っていない場合でも現用眼鏡の補正視力測定は必要です。

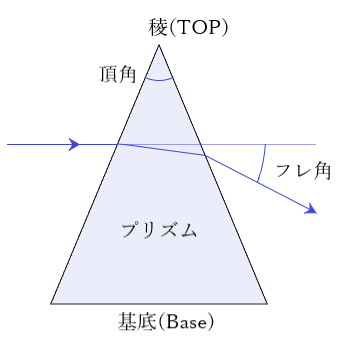

31.アッベ数の大きい素材ほど色分散が小さい。

解答・・〇

【解説】

アッベ数は、分散能の逆数で表されます。分散能とは分散量と平均フレ角の比のことです。波長基準は水銀の e線(546.07nm)。

屈折力の小さいガラスほど分散能が小さく、アッベ数が大きい。

32.プルキンエ・サンソン像のうち最も明るく見えるのは第Ⅰ像である。

解答・・〇

【解説】

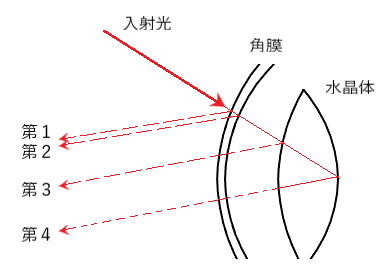

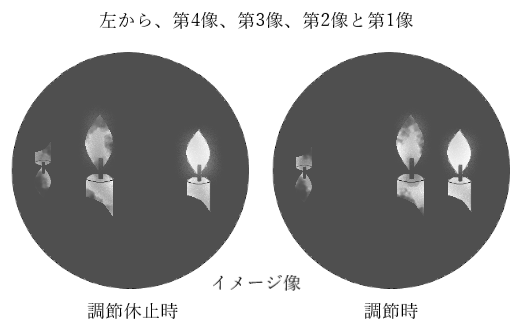

プルキンエ・サンソン像は、第1:角膜前面、第2:角膜後面、第3:水晶体前面、第4:水晶体後面の反射像のことです。第Ⅰ~Ⅲは凸面での正立像、第Ⅰプルキンエ像が最も明るい。第Ⅳは凹面での倒立像、第Ⅳプルキンエ像は最も暗く観察困難です。

調節により移動するのは、水晶体の前面反射である第Ⅲ像。

33.プリズムの後方 500cm で光線が 25cm 偏位するプリズムの強さは 20Δである。

解答・・✕

【解説】

1m先で1cm偏位するプリズムを1Δとします。よって、500cm先で25cmの偏位するプリズムの強さは、100cm先では5cm偏位でますので、5Δ。

34.べっ甲の原料であるタイマイは、ウミガメの一種である。

解答・・〇

【解説】

35.イオンプレーティングは非常に強度があり、汚れにも強い。

解答・・〇

【解説】

イオンプレーティング(乾式めっき)IPは、高真空中で反応性ガスと蒸着させたい金属をイオン化させて高速で衝突させることでめっきします。

被膜は高密度で汚れに非常に強く、0.1~1.0μm 程度の薄さでも強度が優れています。廃液が出ないため無公害。カラーの種類が少ない(ゴールド、グレイ、ブラウンなど)。主にチタンフレームに施され「IP」と表示される

36.累進屈折力レンズの遠見の処方度数値が測定される場所を測定基準点と呼ぶ。

解答・・✕

【解説】

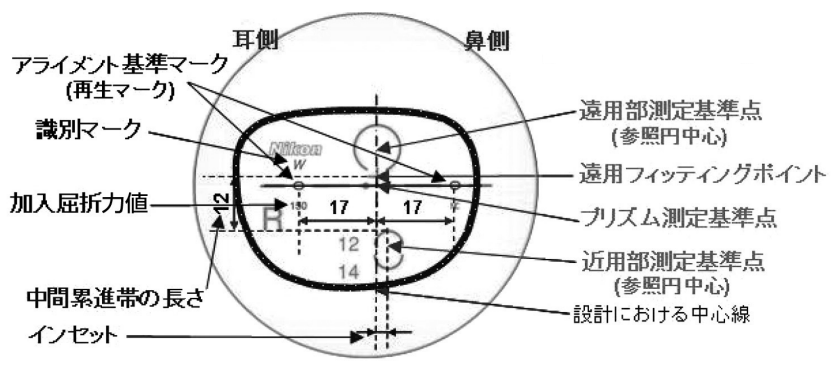

遠用フィッティングポイントと遠用部測定基準点は異なります。測定基準点は、フィッティングポイントでは安定して度数が測れないためにあります。そのため、レンズ袋などに度数の二重表記が採用されています。

37.多焦点レンズに対するスラブ・オフ加工は、レンズの厚みを薄くするために行う。

解答・・✕

【解説】

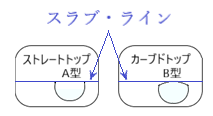

スラブ・オフ加工は上下プリズムの差を回避するための加工法で、境界線上に水平のスラブラインが生じます。

薄くなるのはプリズムシニング加工。

38.望遠鏡式レンズメータの視度調整は遠視眼の場合は不要である。

解答・・✕

【解説】

視度調整は最小錯乱円視させるためのもので、遠視眼でも必要。

39.ノンバーバル(非言語)コミュニケーションは、音声情報よりも視覚情報が大きな割合を占めている。

解答・・〇

【解説】

ノンバーバルコミュニケーションの重要性では「メラビアンの法則」が有名で、耳よりも目からの影響が強いとされます。

メラビアンの法則では、コミュニケーションの3大要素の影響力を「視覚(55%)」、「声、声の調

子(38%)」、「言葉(7%)」としています。

40.お客様の視環境さえ尋ねれば、レンズ種類の決定は眼鏡作製技能士に任せればよい。

解答・・✕

【解説】

十分な説明、納得、同意が必要。

41.眼鏡処方せんの略記号で「O.D.」は右眼を意味する。

解答・・〇

【解説】

42.レンズメータに用いる頂点屈折力などを測定する基準波長は約 546nm である。

解答・・〇

【解説】

以前はヘリウムのd線であったが、1998年以降は e線(λe=546.07nm)が用いられています。

43.レンズのベースカーブとはプラスレンズはレンズ前面、マイナスレンズではレンズ後面のカーブを指す。

解答・・✕

【解説】

B.C(ベースカーブ)はコンタクトレンズにおいて、レンズ後面における局面を指します。中心部の曲率半径で表示します。

44.加工機のヤゲンカーブ設定は作製レンズ前面カーブに合わせることが最良である。

解答・・✕

【解説】

フレームカーブに合わせる事が理想ではあるが、他にも多様な要素を考慮しないといけません。

45.プリズム付き非球面レンズの注文では偏心加工で間に合うので特注する必要は無い。

解答・・✕

【解説】

非球面レンズは偏心加工できません。

46.基本調整はプレフィッティングとも言われ、入荷した商品フレームを陳列する前に行う調整である。

解答・・✕

【解説】

基本調整とプレフィッティングは、不一致。

47.頂点間距離が変わると非点収差が発生する。

解答・・✕

【解説】

頂点間距離が広くなるほど大きくなる収差はディストーション(歪曲収差)。

非点収差は前傾角やそり角のずれにより大きくなり、Martinの式で求められます。

【Martin の式】・・Ds=D1×(1+1/2n×sin2θ)、Dt=D2(1+(2n+1)/2n×sin2θ)

[Ds:180°方向の補正効果、Dt:90°方向の補正効果、D1:180°方向の装用眼鏡度数、D2:90°方向の装用眼鏡度数、θ:斜交角]

48.鼻に当たるパッドの面積を大きくすると鼻への圧力が減る。

解答・・〇

【解説】

パッド面積が大きく、密着性が良い素材を選択、鼻の傾斜が緩い箇所に当たるようにする等で、鼻への負担を減らすことができます。

49.美観的なバランスが良い眼鏡の装用位置・高さは、玉形高さの中央より 2mm 下方に瞳孔中心を合わせる。

解答・・✕

【解説】

玉形高さの底辺から3/5の位置くらいが良い。例えば、天地幅が30mmでは中央から3.0mm上方に瞳孔中を合わせます。天地幅40mmは中央から4.0mm、天地幅50mmは5.0mm上方。

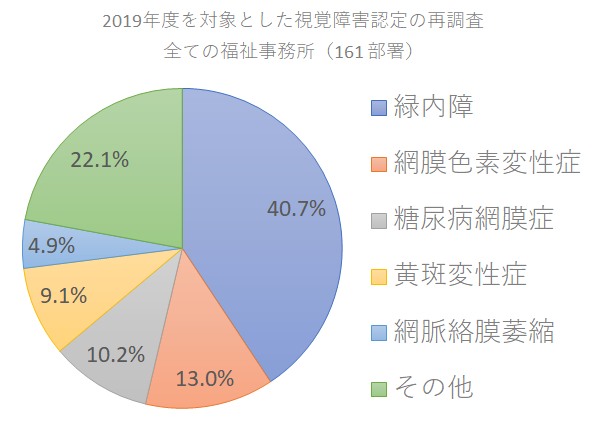

50.新たに視覚障害者手帳を取得した人を調査した報告(2019 年)によると、視覚障害の原因疾患の第 1 位は緑内障である。

解答・・〇

【解説】

1位:緑内障、2位:網膜色素変性症、3位:糖尿病網膜症、4位:黄斑変性症

コメント メールアドレスが公開されることはありません。*が付いている欄は必須項目です。