Last Updated on 3か月 ago by 管理者

加齢性(老人性)白内障(senile cataract、cataracta senilis)は、透明である水晶体に混濁が始まり、次第に進行していきます。白内障は水晶体の混濁をいい、進行により瞳孔領が白くなる為、俗に「シロソコヒ」といいます。

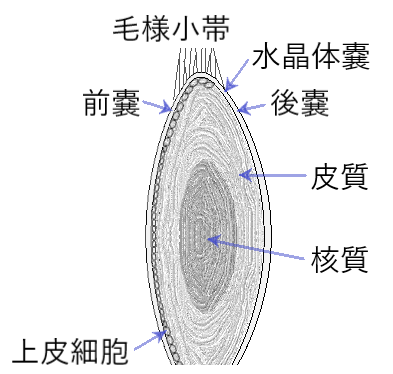

混濁部位による分類として、『皮質白内障』、『核白内障』、『嚢白内障』と大まかに分ける事ができます。

加齢性白内障で最も多くみられるタイプは皮質白内障です。

皮質白内障とは

赤道部の周辺部(皮質)から混濁が始まり、次第に中心に広がっていきます。

混濁が瞳孔領に及ばない初期では視力障害がないため、自覚症状がなく、眼底検査などでの散瞳の際に発見されることが多いです。

瞳孔周辺から中心に向かい楔形の陰影が見られる為、楔型白内障といいます。皮質白内障のごく初期では皮質内の水晶体線維の間に水分が溜まり割れ目が見られる事が多いです。

補正度数の変化としては、プラス寄りとなります。眼の要素はプラス寄りに変化(近視であれば、眼鏡補正が弱くなる)します。

眩しさを感じたり、物が二重に見えたりします。

核白内障とは

核の混濁から始まるものですが、稀です。

補正度数の変化としては、マイナス寄りとなります。

色の識別が困難(コントラスト低下)であったり、眼の要素としてはプラス寄りとなるため老視が改善したようになります。暗所では瞳孔径が縮小するため見え難くなります。

嚢下白内障とは

後嚢の直下の皿状混濁で、中心から始まり次第に周辺に広がっていきます。進行が早く初期から視力が障害されるため、早期治療が重要です。

アトピー性白内障、糖尿病白内障、放射線白内障、ステロイド薬の長期使用などでみられます。

強い眩しさ、明所でも見え難さを感じるのが特徴です。

屈折率変化による屈折力変化

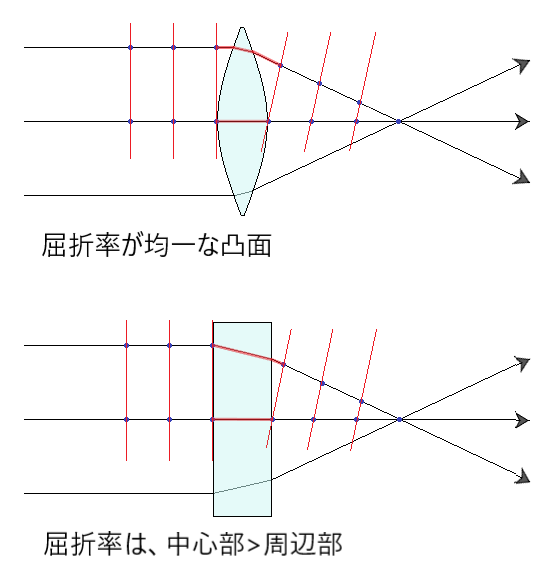

屈折率が一様でない場合には、それ自体が屈折を生じる要因となります。

加齢に伴い、水晶体皮質の屈折率が高くなると遠視化します。水晶体核の屈折率が高くなると、核近視となります。糖尿病により、屈折率の変動もあります。

例として、『核白内障』のように、核の屈折率が、周辺の皮質よりも高くなる際に生じる屈折の様子を図に示しますと以下のようになります。

屈折率が高くなる程、波面がゆっくり進みます。

上図の、太い赤線の距離は同じ時間で進むことになります。

この事が、屈折率の違いで屈折が生じる理由となります。

将来的に、屈折率を中心と周辺で徐々に変えた薄型レンズが発売されるようになるかもしれませんね。その際には、反射防止膜コーティングも屈折率を変えたりと凄く大変だとは思いますが・・。

コメント メールアドレスが公開されることはありません。*が付いている欄は必須項目です。