Last Updated on 7か月 ago by 管理者

瞳孔間距離(PD)の重要性と、PDが異なる場合に起こる影響について詳しく解説します。

特に、眼鏡処方におけるPDの役割や、その与える影響についての理解を深めることを目的としています。

瞳孔間距離と処方の重要性

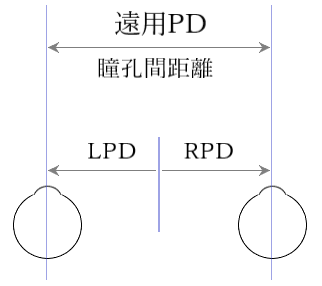

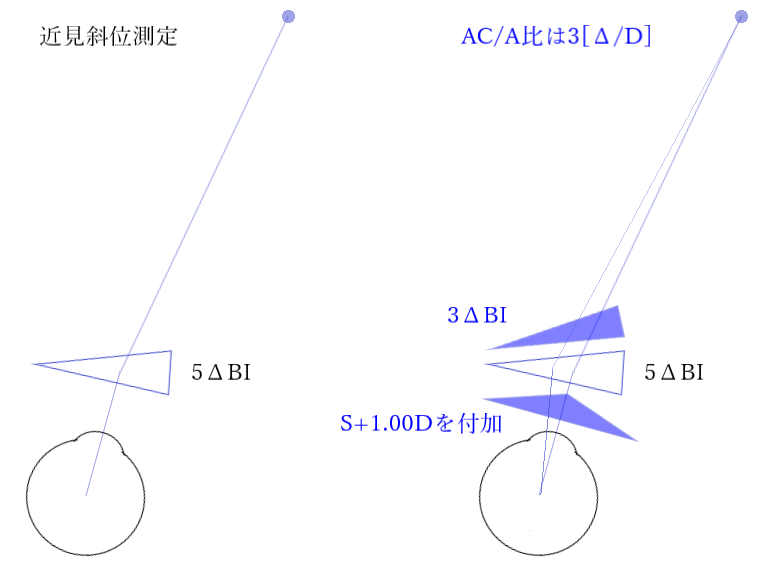

瞳孔間距離(Pupillary Distance)は、右眼と左眼との瞳孔間の距離を指し、眼鏡処方において非常に重要です。

PDが正確に測定されていないと、視空間のずれや眼精疲労を引き起こす原因となります。また、ヒトの顔は厳密には左右非対称であるため、左右眼で若干異なります。

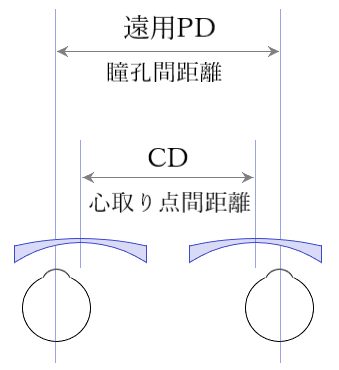

特に、眼鏡レンズの光学中心(心取り点:Centration Point)が瞳孔の中心と一致しない場合には、視力に悪影響を及ぼすことがあり、正確なPDの測定は、快適な視界を確保するために欠かせません。

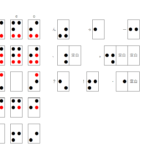

例えば、凹レンズで下図(PD>CD)のようになる場合には基底外方のプリズムによる影響で、物体は内方へ移動して見え、距離感も変化し、視野は広がるが小さく明るく見え、常に輻輳を強いられる眼鏡になります。

遠用PD≠心取り点間距離(CD)の眼鏡は、眼位ずれがない方にとっては快適とはいえませんし、上図のような基底外方プリズムは内斜位や開散不全では問題にならないこともあります。

これらの理解を深めるうえで、輻輳と開散について知ることは重要です。

輻輳の種類

輻輳には4つの要素があります。

- 融像性輻輳(Fusional Convergence)

- 調節の変化なしで、融像刺激(左右眼の像のずれ)により生じる輻輳

- 1つに見ようとする意思や肉体的疲労などの影響を受ける

- 調節性輻輳(Accommodative Convergence)

- 調節の変化に伴う輻輳

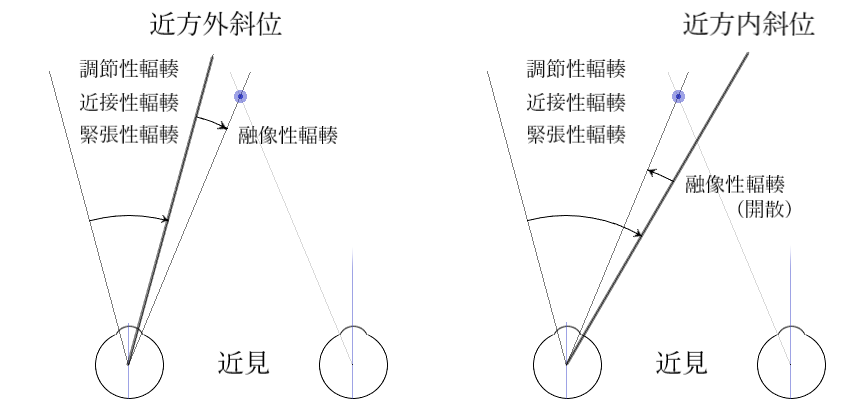

- 近接性輻輳(Proximal Convergence)

- 近くに自覚することで誘発される輻輳

- 緊張性輻輳(Tonic Convergence)

- 解剖学的安静位から生理的安静位(または融像除去眼位)へ視線移動させる輻輳

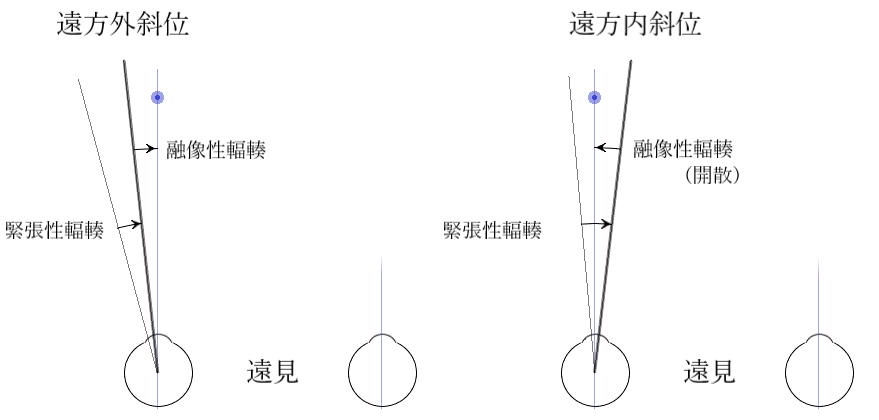

遠見時には、緊張性輻輳(TC)で補えない部分を融像性輻輳(FC)が介入して焦点を合わせます。遠視眼などで調節の必要があれば調節性輻輳(AC)も介入します。

ピント合わせに必要な融像性輻輳(FC)が多く必要になるほど目は疲れやすくなります。上手く機能しない場合にはビジュアルトレーニングにて改善が可能といわれる輻輳です。

近見時には、遠見時の輻輳以外に近接性輻輳(PC)と調節性輻輳(AC)が介入します。

融像性輻輳(FC)や調節性輻輳(AC)などは測定から得ることができ、それらは眼鏡処方に反映させることができます。

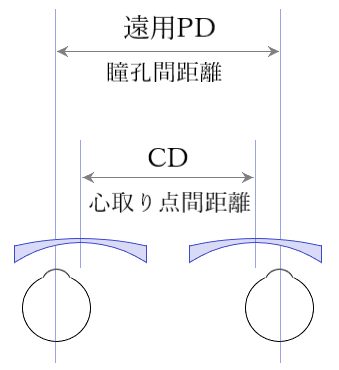

斜位測定、開散力・輻輳力の測定をざっくりと

先ず、完全補正値を測定しバランステストを行います(#7)。

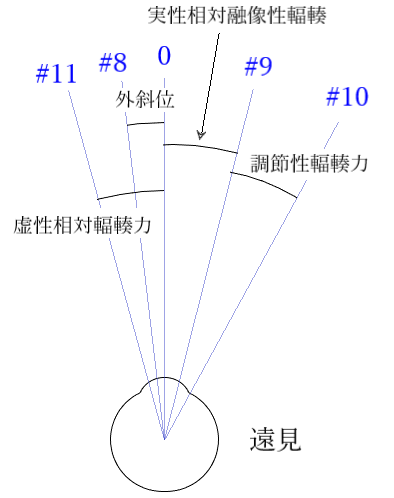

その状態で遠見水平斜位測定(#8)を行うのですが、交互カバー法やプリズム分離法などで融像除去し緊張性輻輳(TC)を測定します。

次に、遠見開散力(虚性相対輻輳力:NRC)#11・遠見輻輳力(実性相対輻輳力:PRC)[ぼやけ#9、分離#10]を測定します。

開散力を測定するためには、バランステスト後の状態に戻しプリズムBIを両眼同時に毎秒2Δ程度で付加していきます。徐々に開散されていき1つに見えていた視標が2つに分離します(#11)。この限界値が開散力です。

再度バランステスト後の状態に戻し、今度は逆にプリズムBOを付加していきます。

徐々に輻輳されていき、ぼやけまでのプリズム量が実性相対融像性輻輳(#9)、さらに付加して分離されたプリズム量が調節性輻輳(#10)となります。

更に3Δほど加えた値から徐々に減らしていくと視標が1つに回復します。この値から両眼視の質が推測できます。

正常な両眼視の維持には、余力(Reserve)が斜位(P)の2倍以上必要としています。これがシェアードの基準です。

[例1]10Δの外斜位では、輻輳余力(実性相対輻輳)が20Δ以上必要!

[例2]10Δの内斜位では、開散余力(虚性相対輻輳)が20Δ以上必要!!

パーシバルの基準では、全相対融像幅の中央1/3の間をドンダーズ線(※1)が通過するのが正常な両眼視の条件としています。

※1.ドンダーズ線とは、それぞれの測定距離で視物がはっきり1つに見るために必要な調節刺激と輻輳刺激を示す点の集まり。

[例1]虚性相対輻輳力(#11)が10Δの場合には、実性相対輻輳力(#9)が5~20Δの範囲内である必要があります。

近方も測定距離40cmにて同様に斜位測定、輻輳・開散力テストを行います(省略)。これらの値を眼鏡処方に反映させていくのですが、もう少し他のデータが必要です。それはAC/A比です。

AC/A比とは?

AC/A比とは、1Dの調節(A)で何プリズムの調節性輻輳(AC)が起こるのかを示します。調節と輻輳の相互関係の程度を把握する参考にできます。

AC/A比はおよそ4[Δ/D]程度で、生涯ほぼ不変な値です。

AC/A比が高ければ、調節による輻輳が大きく介入します。つまりは、眼鏡補正による球面度数の影響を受けやすいことを示します。逆にAC/A比が低い場合は、球面度数の違いによる輻輳に与える影響は小さいといえます。

[例1]遠方眼位がほぼ正位、近方で大きな外斜位、AC/A比が低い輻輳不全の場合には、球面レンズ度数の効果が低いため、融像力強化トレーニングを行うか、近用にプリズムBI眼鏡を使用すると良いでしょう。

[例2]遠方眼位がほぼ正位、近方で大きな内斜位、AC/A比が高い輻輳過剰の場合には、シェアードの基準やパーシバルの基準から得られる値をAC/A比で割った球面度数の処方で改善がみられます。

AC/A比の測定をざっくりと

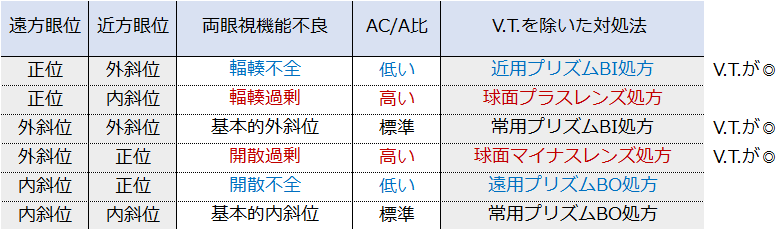

AC/A比の求め方はいくつかありますが、近見水平斜位測定で得られた値と、近見水平斜位測定後にS+1.00を付加した状態で得られた近見水平斜位測定値を比べることでGradient AC/A比を求めることができます。

近見水平斜位の測定では、緊張性輻輳、調節性輻輳、近接性輻輳が介入しています。近接性輻輳が介入しないように測定距離は変えずに両眼にS+1.00を付加してAC/A比を測定します。プラス球面度数により調節が緩解され調節性輻輳が弱まります。

例えば、水平斜位測定が5Δ外斜位、S+1.00付加後が8Δ外斜位のAC/A比は3[Δ/D]です。

AC/A比が3[Δ/D]の5Δ外斜位に、S+1.00を付加すると8Δ外斜位、S+2.00Dでは11Δ外斜位、S+3.00Dでは14Δ外斜位・・・というような比率で変化します。

正常な両眼視の条件である、シェアードの基準やパーシバルの基準で求められるプリズム度数を球面度数で調整する場合にAC/A比から求めます。

[例1]10Δの外斜位、輻輳余力(実性相対輻輳)が18Δの場合

シェアードの基準:Δ=((2×10)-18)/3=2/3≒0.67 ΔBI・・基準を満たさない

➝AC/A比が4の場合、球面度数による調整では (2/3)/4=0.17 D

[例2]10Δの内斜位、開散余力(虚性相対輻輳)が18Δの場合

シェアードの基準:Δ=((2×10)-18)/3=2/3≒0.67 ΔBI・・基準を満たさない

➝AC/A比が2の場合、球面度数による調整では (2/3)/2=0.33 D

まとめ

下図のように作製された眼鏡(遠用PD≠心取り点間距離CD)の条件でわかること。

遠用眼鏡の場合・・プリズムBOの効果により、融像するための輻輳力は多く必要となり、開散力は少なく済みそうです。開散不全や基本的内斜位では許容できます。

AC/A比が高い場合には、球面度数の変化による影響も大きいです。例えば、マイナス度数を強くした分の調節性輻輳をプリズムBOで打ち消すような、、、。

コメント メールアドレスが公開されることはありません。*が付いている欄は必須項目です。