Last Updated on 2年 ago by 管理者

1.S+1.50D C-0.75D Ax90°のレンズで屈折補正される眼はどれか。

A.混合性直乱視

B.混合性倒乱視

C.遠視性直乱視

D.遠視性倒乱視

解答・・D

【解説】

補正レンズの度数変換をしますと、S+0.75 C+0.75 Ax180°となります。眼の屈折要素はS−0.75 C−0.75 Ax90°です。

強主経線は横方向ですので『倒乱視』、

等価球面度数 SE=0.75+0.75/2 >0 ですので『遠視性』です。

前焦線も後焦線も共に、網膜前方にありますので『複性』です。

よって、遠視性複性倒乱視となります。

2.眼軸長が同じで、角膜の屈折力が強くなると、眼の屈折状態はどうなるか。

A.変化しない。

B.近視化する。

C.遠視化する。

D.乱視化する。

解答・・B

【解答】

屈折性の近視化です。近視であるとは限りません。軸性遠視であっても成り立ちます。

軸性近視では、眼軸が1mm伸展しますとおよそ3Dの近視化となります。

3.裸眼の状態で調節近点が最も眼から遠いのはどれか。

A.補正値 S-2.00D、調節力 4.00D

B.補正値 S-3.00D、調節力 3.00D

C.補正値 S+2.00D、調節力 7.00D

D.補正値 S+4.00D、調節力 10.00D

解答・・C

【解説】

選択肢A~Dまでの調節近点をそれぞれ計算します。

『 f=1/D 』の公式より、

選択肢A、1/(-2-4)=1/-6[m]

選択肢B、1/(-3-3)=1/-6[m]

選択肢C、1/(2-7)=1/-5[m]

選択肢D、1/(4-10)=1/-6[m]

よって、符号がマイナスですので、眼前の20cm(1/5[m])である選択肢Cが遠い距離となります。

4.視力 0.2 のランドルト環の切れ目は視角何分か。

A.1 分

B.2 分

C.5 分

D.10 分

解答・・C

【解説】

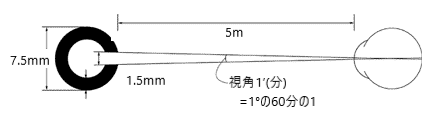

視力1.0を視角1分と定義しています。

『視力(V)=1/視角(θ)』から、0.2=1/(視角)

計算しますと、(視角)=1/0.2=5′ となります。

5.S+0.50D C-2.00D Ax90°で補正できる眼に対し、クロスシリンダーレンズを使って乱視の有無を調べようと思う。円柱レンズの度数をゼロから始める場合、最初に入れておくべき球面度数で正しいのはどれか。

A.S+1.00D

B.S+0.50D

C.S±0.00D

D.S-0.50D

解答・・D

【解説】

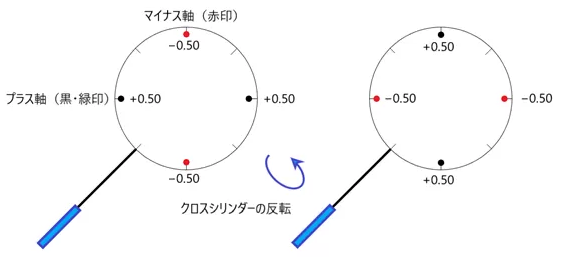

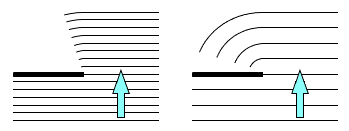

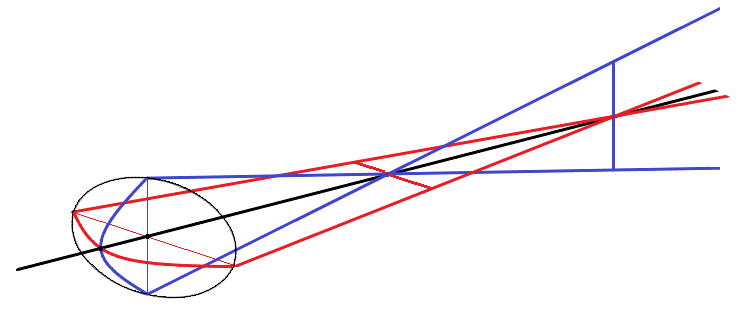

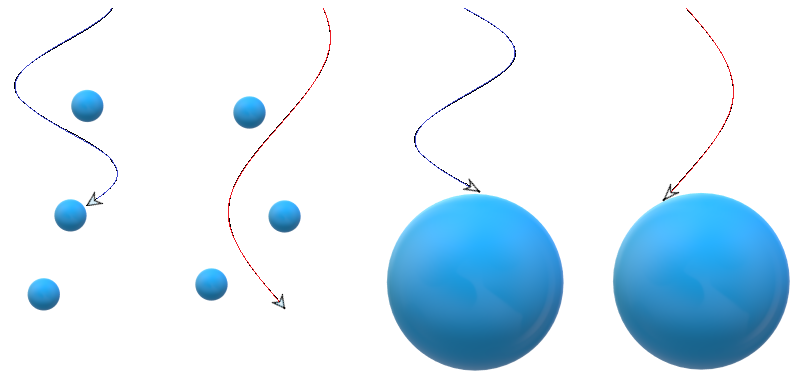

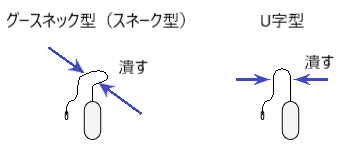

クロスシリンダーレンズの構造と反転の様子は、下図のような状態です。

クロスシリンダーレンズによる乱視測定は、最小錯乱円の位置を網膜上から動かないようにして行うテストです。

つまり、S+0.50 C−2.00 Ax90°の等価球面度数(spherical equivalent power) SE=−0.50を装用させることで、最小錯乱円の位置が網膜上になります。

問題文中で、補正できる乱視度数が確実にわかっている前提で乱視の有無をさらに球面度数のみ入れて調べる必要があるのかどうかには疑問が残りますが、教科書的にはこれで良いです。

ただし、臨床的には少し異なります。

クロスシリンダー法では、主に『コープランドの方法』と『パスカルの方法』があります。

調節により最小錯乱円視をさせる(S−0.50D程度強めにして測定)『コープランドの方法(R<Gにする)』と、乱視度数は増やしていくのみの(少し低補正にして測定)『パスカルの方法(R=Gにする)』です。

最小錯乱円を網膜上にもっていく過程で、どの視標を使用するのかによっても誤差の違いがあります。

『視力表を用い、S−0.25Dを加入していき最高視力を出していく場合』には、5mの測定距離であることで0.2Dの低補正になるという事と、瞳孔径4mmによる被写界深度±0.25Dの誤差がでます。

つまり、S−0.2D~S−0.45Dの近視状態に補正されていることになります。

一方で『RGテストにより最高視力を出す場合』には、S−0.2D~S+0.05Dの誤差がでます。Rは誘目性が高く、約半数は調節関与の影響があります。

6.誤っているのはどれか。

A.紫外線の波長は可視光より長い。

B.反射防止コートは光の干渉を利用している。

C.影となる領域に波動が回り込むことを回折という。

D.ダイヤモンドのカットは全反射を効果的に利用している。

解答・・A

【解説】

プリズムを通る白色光は、下図のような『光の分散』が起こります。

波長が『短い』ほど屈折されます。つまり、紫色側の方が短波長となります。

紫外線と可視光線の波長を比べますと、紫外線の方がより短い波長となります。

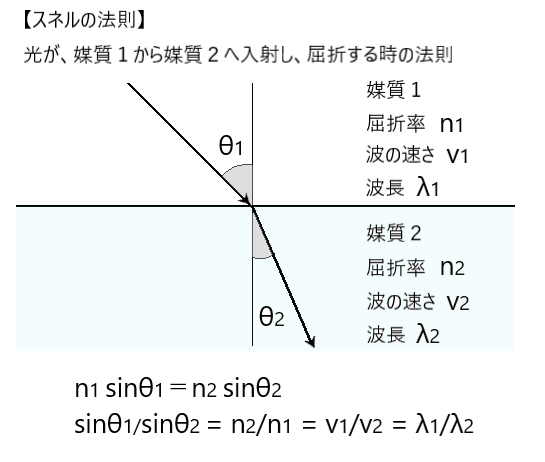

『波長の違い』の他にも、媒質の『屈折率の違い』でも屈折は変化します。それは、スネルの法則として知られております。

下図に、スネルの法則を示します。

日本工業規格 JIS [B 7079] では、可視光線(Visible radiation、light)は、380nm~780nmの波長域と定義されております。

回折(かいせつ)では、波長が『長い』ほど、回折角が大きくなります。

光の干渉とは、同じ方向に進行する2つ以上の光が、それぞれの位相差に応じて互いに強め合ったり弱め合ったりする現象です。

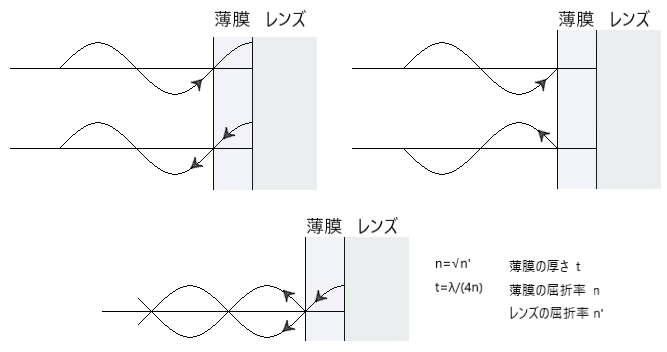

反射防止膜コートは、下図のように『レンズ前面での反射』と『薄膜前面での反射』の波が逆位相になり打ち消し合うような原理です。

7.コノイドについて誤っているのはどれか。

A.眼の非点収差の様子を表している。

B.直乱視では前焦線は上下に伸びている。

C.最小錯乱円は前焦線側にややずれている。

D.倒乱視では水平の経線方向の光線が先に集光する。

解答・・B

【解説】

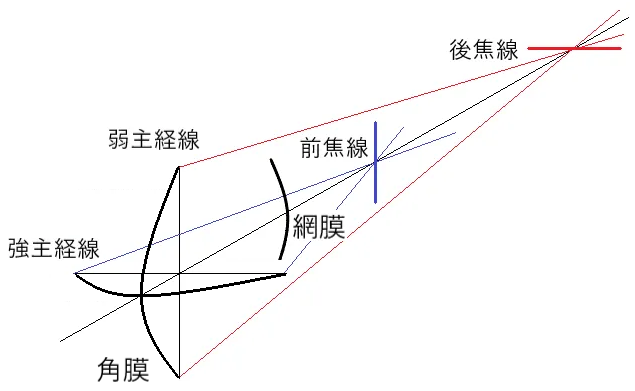

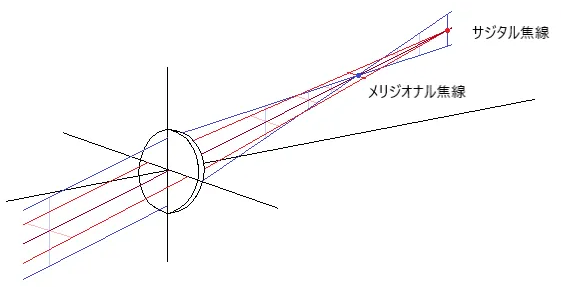

乱視眼の場合、無限遠方から入射した平行光線束は、経線方向に応じて屈折が異なりますので1点には集光しません。

その様子を描いたものを、ドイツの哲学者であるJohann Christoph Sturm(スツルム、1635-1703)さんの名前から、『スツルムのコノイド』と呼んだり、『スタームのコノイド』や『スシュトルムのコノイド』と呼んだりもします。

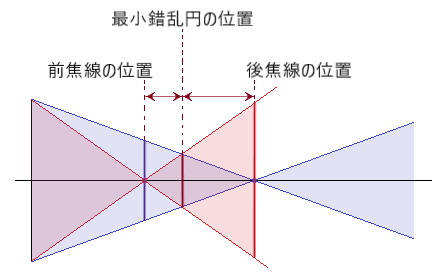

選択肢C、最小錯乱円の位置は、前焦線と後焦線の中間位置ではなく、以下のように前焦線よりの位置にあります。

8.符号規約の説明で誤っているのはどれか。

A.曲率半径は曲率中心から頂点までの距離とする。

B.光は原則として左から右に進むような図を描く。

C.プラス・マイナスの符号の取り扱いを定めたもの。

D.距離を測るときには、右向きおよび上向きをプラスの値とする。

解答・・A

【解答】

符号規約とは、公式での符号を統一するための決まりです。

例えば、『図を描く際、光は原則として左から右方向にする事』や『右向きと上向きをプラスの値とする事』、『角度は反時計回りをプラスとする事』・・などがあります。

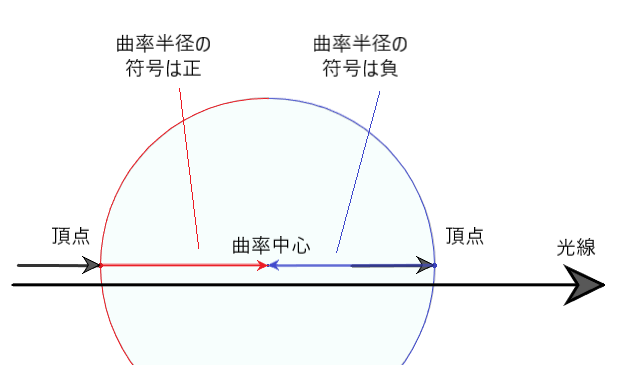

選択肢A、曲率半径は『頂点』から『曲率中心』までの距離であり、方向があります。頂点から曲率中心までのベクトルが右方向であればプラス符号、左方向ではマイナス符号となります。

光線を左から右へ向かって描きますと、凸面での曲率半径の符号はプラスになり、凹面での曲率半径の符号はマイナスになります。

例えば、『両凸レンズ』では、前面の曲率半径はプラス、後面の曲率半径はマイナスになります。

また、『両凹レンズ』での曲率半径の符号は、前面はマイナス、後面はプラスとなります。

9.フレームの「左右のリムをつなぐ支持構造部品」の名称はどれか。

A.ブリッジ

B.智

C.リムロック

D.丁番

解答・・A

【解説】

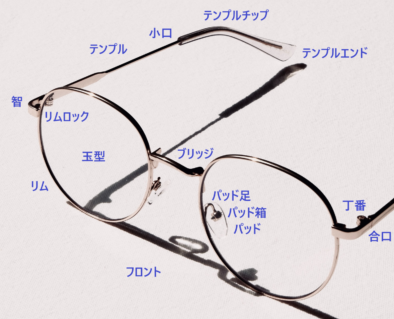

フレーム各部の名称は様々あります。

例えば、『智』を鎧と呼んだり、『テンプル』を腕、手、つる、『テンプルチップ』をモダン、先セルと呼んだりもします。

他には、『パッド足』をクリングス、『パッド箱』をボックス、『パッド』を鼻当てと呼んだりもします。

が・・・

JIS(日本産業規格)B7280 : 2006では、呼び名が制定されております。

10.以下に示す金属の中で最も金属アレルギーの要因となりやすい素材として正しいのはどれか。

A.金

B.プラチナ

C.ニッケル

D.チタン

解答・・C

【解説】

欧州では『ニッケル』への規制がありますが、本邦では規制がありません。

例えば、『ニッケル』はステンレス製品に含まれております。

ただ、ニッケルの含有量が少ない『医療用ステンレス』や『クロムステンレス』などもあります。

Ni-Ti合金は、元素比1:1でチタンに取り込まれているため、ニッケルによる金属アレルギーの心配は少ないとされております。

11.眼鏡レンズ素材に望ましい特性について、誤っているのはどれか。

A.歪などなく均質で透明なこと。

B.すべての波長の光線を通過させること。

C.物理的化学的特性共に経年変化が少なく安定していること。

D.プラスチック眼鏡レンズはプライマー処理をすることで耐衝撃性を向上させている。

解答・・B

【解説】

選択肢B、可視光線以外の有害な波長(紫外線や赤外線など)は透過せずとも良いです。

選択肢D、プライマー処理とは、塗布する下地処理のことです。語源はPrimary(最初の、基礎的な・・)です。

プラスチック自体は耐衝撃性がありますが、反射防止膜コートなどの表面処理加工により、衝撃強度が低下し表面応力のより脆くなります。

そのままでは、FDA(Food and Drug Administration)規格の基準をクリアできません。

そこで、プラスチックレンズ基材とハードコート層の間に衝撃吸収層(プライマー層)を設ける事で、耐衝撃性の確保ができます。

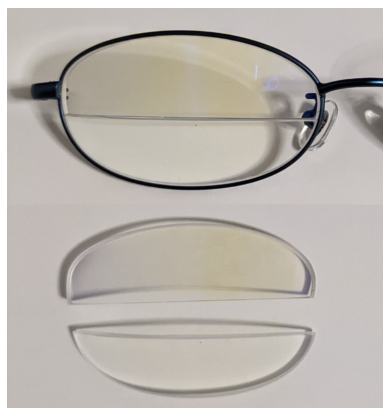

12.多焦点レンズについて、誤っているのはどれか。

A.像の跳躍はプリズム効果によって生じる。

B.近用光学中心がレンズ面にない場合がある。

C.二つの屈折力を持つもののみを多焦点レンズと言う。

D.多焦点レンズを使用したのはベンジャミンフランクリンが始まりとされる。

解答・・C

【解説】

眼鏡レンズの分類としては、『単焦点レンズ』、『累進レンズ』、『多焦点レンズ』があります。

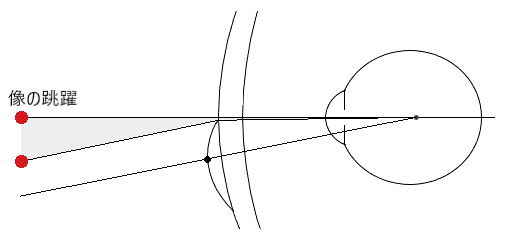

選択肢A、像の跳躍(イメージジャンプ)とは、下方にある物体が上方位置に見える現象です。

像の跳躍を防ぐ為には、小玉の光学中心を遠近の境目にし、そこでカットすることですが、美観的に一般的に中心より少し上部でカットされます。

選択肢D、二重焦点レンズの起源はベンジャミン・フランクリンにより考案され(フランクリンバイフォーカル)、遠用と近用のレンズを上下半分にして枠入れしました。

13.肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車にはどのようなマークが表示されているか。

A.蝶々のマーク

B.車いすのマーク

C.杖を持った人のマーク

D.四つ葉のクローバーのマーク

解答・・D

【解説】

車いすのマークは、障害者が利用できる建物、施設である事を明確に表す為の世界共通のシンボルマークです。

※全ての障害者を対象としており、特に車椅子を利用する障害者を限定し使用されるものではありません。

杖を持った人のマークは、世界盲人連合で1984年に制定された盲人の為の世界共通のマークです。視覚障害者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。

信号機や国際点字郵便局・書店などで見かけます。

四つ葉のクローバーのマークは、肢体不自由者である事を理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークです。マークの表示は努力義務となります。

※危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った場合には道路交通法により罰せられます。

蝶々のマークは、聴覚障害である事を理由に条件を付されている方が運転する車に表示するマークです。マークの表示は義務となります。

※危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った場合には道路交通法により罰せられます。

14.カラーレンズの効果が高い趣味やスポーツとして誤っているのはどれか。

A.ゴルフ

B.スキー

C.ピアノ

D.釣り

解答・・C

【解答】

選択肢Cは、基本的には屋内でする為でしょうか。

15.S-3.00D C-1.00D Ax180°を度数転換した場合、正しいのはどれか。

A.S-4.00D C+1.00D Ax90°

B.S-4.00D C-1.00D Ax90°

C.S-2.00D C+1.00D Ax90°

D.S-2.00D C-1.00D Ax90°

解答・・A

【解説】

『S−3.00』と『C−1.00 Ax180°』の合算は、

『S−4.00』と『C+1.00 Ax90°』の合算と同じ度数となります。

16.フレームサイズ 54□16、玉型最大径 56mm のフレームを用いて、下記の眼鏡を作製する場合、最低限必要なレンズ生地径で正しいのはどれか。ただし、レンズ光学中心は生地レンズの幾何学中心にあるものとし、レンズ生地径は加工上 2mm の余裕を必要とする。【処方値】PD:66mm、R)S-3.00D L)S-3.00D

A.66mm

B.64mm

C.62mm

D.60mm

解答・・C

【解説】

必要レンズ径の計算は、

『FPD−PD+玉形最長+マルチリング等の余裕を考慮した値』で求められます。

よって、(54+16)−66+56+2=62[mm]

17.フレームトレーサーの操作方法について正しいのはどれか。

A.フレームそり角が強い場合はそり角が弱くなるようにテンプルを広げながらセットする。

B.メーカー提供の型板をトレースすれば玉形中心間距離が自動的に入力される。

C.キャリブレーション(校正)を適時行うことが望ましい。

D.フレーム玉型の片方だけの測定をしてはいけない。

解答・・C

【解説】

選択肢A、テンプルを広げながらセットしますと、玉形が変形します。そり角が強い場合には、型板を使用するか、片眼のみをセットし(水平を注意し)片眼トレースにて行います。

選択肢B、FPDの入力はしないといけません。

18.眼鏡作製の軸出し工程について誤っているのはどれか。

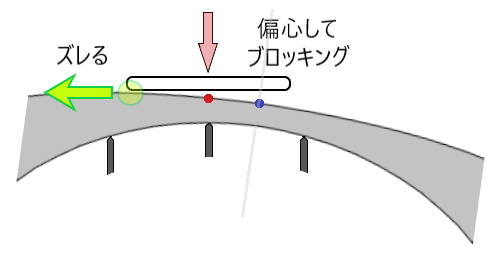

A.単焦点レンズを偏心してブロッキングする場合は横ずれに注意する。

B.軸出し器を操作する場合レンズの前面が斜めになっていても問題はない。

C.サクションカップが軸出し器に斜めにセットされていないかを確認する。

D.レンズメーターで印点する場合レンズ後面が受け台に平行になっていることを確認する。

解答・・B

【解説】

眼鏡設計に応じてレイアウトを決める事を『軸出し』といいます。

玉摺り加工機にレンズをセットする為のサクションカップをレンズに吸着させることを『ブロッキング』といいます。

選択肢A、偏心によるレイアウト変更してブロッキングする際には、レンズ前面が斜めになることにより、レンズの厚い方向に横ずれしやすくなります。

19.タップの表示 M1.4×0.3 について正しいのはどれか。

A.表示の M は、ねじの山と谷を表している。

B.タップを1回転すれば 1.4mm 進む。

C.0.3 はピッチを意味している。

D.1.4 はねじの長さである。

解答・・C

【解説】

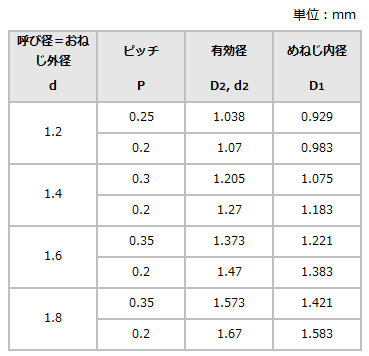

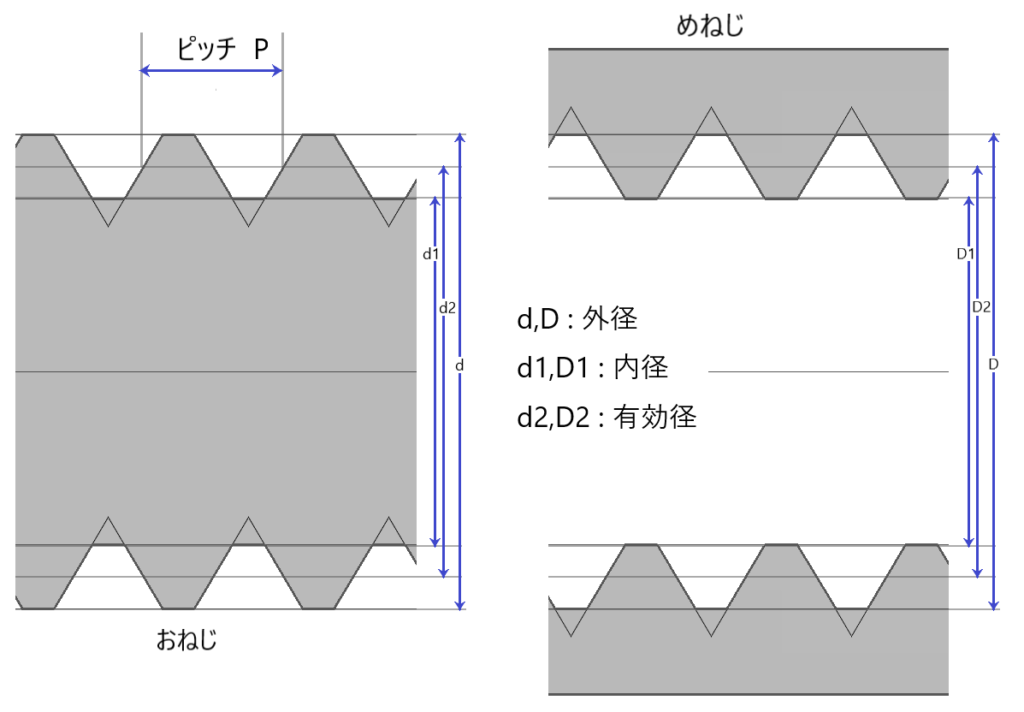

タップの表示M1.7×0.35と記入されている場合、

Mは『メートルねじ(規格)』、1.7は『ネジの外径(最大径)』、0.35は『ネジのピッチ(ネジ山同士の間隔)』を意味しております。

メートルねじはISO規格であり、ねじ軸部に切られた『山の角度が60°』と規定されています。

『外径』と『ピッチ』はJISにより規定されております。

20.幼児・学童の解剖学的フィッティングについて、誤っているのはどれか。

A.眼の高さは顔面水平中心線より上方に位置している。

B.皮脂の分泌量が成人よりも少ない。

C.顔の縦横比は成人よりも横が広い。

D.鼻は小さく、低く扁平である。

解答・・A

【解説】

小児の視点は大人に比べて上方視が多くなります。

小児の輪郭は正円、眉と目の距離は遠く、目と鼻の距離は近く、鼻根は低く、頬のラインは丸くなります。

一方で、大人の輪郭は正円+ベース、眉と目の距離は近く、目と鼻の距離はやや遠く、頬のラインはシャープです。

21.美観的フィッティングについて、組み合わせとして正しいのはどれか。

① 白銀比とは、コピー用紙などにも用いられる比率。約 5:7。

② 装用時前傾角が 10°よりも大きいと、柔らかい印象となる。

③ 眼鏡のフロント部の上下幅は、眉から唇までの 1/3 程度を基準とする。

④ 眼鏡のフロント部の横幅は、眉尻にかかる左右の鉛直線間の幅を基準とする。

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

解答・・D

【解説】

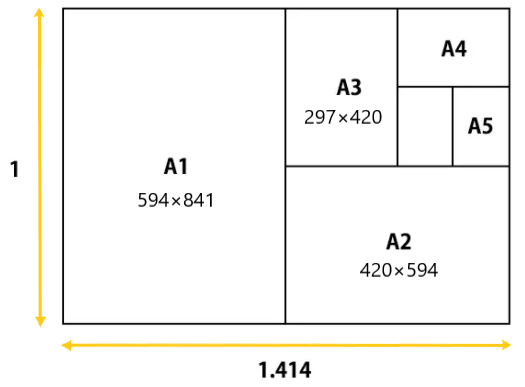

白銀比の近似値は『1:√2』であり、約『5:7』です。

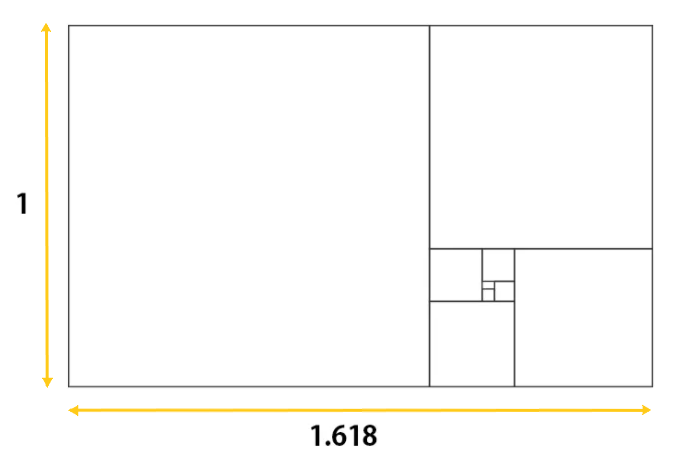

黄金比の近似値は『1:(1+√5)/2』であり、約『5:8』です。

③は、『眼鏡のフロント部の上下幅は、眉山から顎先までの 1/3 程度に収まる幅であることを1つの基準とする。』が正しいです。

22.近用単焦点眼鏡での下方回旋角は 15°とすると近用フィッティングポイント位置として、正しいのはどれか。

A.遠用ビジュアルポイントより約 3.0 ㎜下方。

B.遠用ビジュアルポイントより約 4.5 ㎜下方。

C.遠用ビジュアルポイントより約 5.5 ㎜下方。

D.遠用ビジュアルポイントより約 6.5 ㎜下方。

解答・・D

【解説】

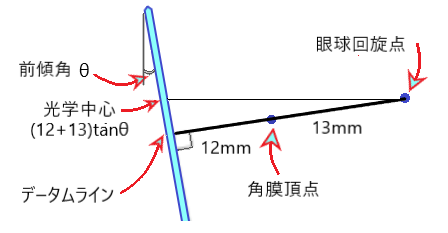

角膜頂点間距離を12mm、回旋点を13mmとした場合、前傾角θ=15°という事で、計算式は、下図を参考に『25×tan15°=6.6987298・・・』となります。

近似的には、0.43mm×角度で求められ、0.43×15°=6.45[mm]となりますが・・・

25×tan15°と0.43×15°の値では、0.25[mm]もの誤差がでます。

※遠用単焦点レンズの遠用フィティングポイントを、累進レンズと同じようにそのまま真直ぐ(第1眼位で)合わせている方を見かけます。それは、大きな間違いです。

光学中心と遠方視線を合わせようという気持ちはわかりますが、前傾角を忘れています。

レンズ後面と垂直に視線が通過するように、レンズの光学中心を位置しなくてはなりません。

遠用ビジュアルポイントから、遠用眼鏡(5°≦θ≦10°)でも2.2mm~4.4mm下方、近用眼鏡(10°≦θ≦15°)では4.4mm~6.7mm下方にしないといけません。

23.プレフィッティングにおいて、左レンズの頂点間距離が右レンズより広く、また左パッドが強く当たっている。再調整方法として、正しいのはどれか。

A.左のテンプルチップの下曲げ位置を後ろ寄りに修正する。

B.右のテンプルチップの下曲げ角度を少なくする。

C.左パッドの当たりを緩く修正する。

D.右テンプルの開き幅を小さくする。

解答・・B

【個人的には、正解が曖昧だと感じます。】

【解説】

明らかに間違いなのは、選択肢A(より酷くなります。)と選択肢C(緩く修正する方法を問われている為、答えになっていない)です。

選択肢Aが間違いであるならば、『選択肢Aの逆を行う』も正解である可能性があります。

問では、以下のような状態だとします。

テンプルの左右開き幅の違いである可能性もあります。

選択肢Bが正解である場合には、耳介の下方で当たっているのかを確認しないといけません。曲げの角度がきつい場合には上部へ浮く様子も見てとれる筈です。ただし、この問にそのような記述はありません。

選択肢Dの可能性もあります。その場合には、こめかみ部の圧迫感は適正であるなどの条件の記述が無ければ、選択肢Dも正解です。

次回は、実際の画像で問題文を作製して欲しいですね。

24.通信販売について、誤っているのはどれか。

A.通信販売のクーリングオフは 8 日間である。

B.インターネットによる注文も通信販売である。

C.通信販売では返品特約に従った返品は可能である。

D.通信販売では、原則として返品できない。

解答・・A

【解説】

『特定商取引』では、消費者は(冷静に考えた上で『契約をやめたい』という場合)申し込みまたは契約後、一定期間内は無条件で契約の解除(クーリング・オフ)ができます。

- 『特定商取引』のクーリング・オフ期間

- 訪問販売・・8日

- 事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売などを行う取引。

- キャッチセールス、アポイントメントセールスなど

- 通信販売・・返品特約の記載義務があるのみ

- 事業者が新聞、雑誌、インターネット等の広告にて、郵便や電話などにて行う取引

- 電話勧誘販売・・8日

- 事業者が電話で勧誘し、申込みを受ける取引

- 連鎖販売取引・・20日

- マルチ商法の1つで、再販売や販売のあっせんをする者を誘引し、特定負担を伴う取引

- 特定継続的役務提供・・8日

- 長期・継続的な役務の提供とそれに対する高額な対価を約する取引

- エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室・・これらの7つが対象

- 業務提供誘引販売取引・・20日

- 仕事を提供するという口実で、仕事に必要であると金銭負担を負わせる取引

- 訪問購入・・8日

- 事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引

- 不要品を高く買い取ります・・など

- 訪問販売・・8日

『通信販売』では、返品特約(返品についての当事者間における特別な合意)があれば、返品特約に従い返品できますが、それ以外は商品の欠陥が無い限り、原則として返品はできません。

『特定商取引法』の目的は、『特定商取引』を公正なものとする事により、取引相手の購入等が不等な損害を受ける事のないように必要な措置を講ずる事、購入者などの利益の保護、適正かつ円滑な商品の流通を達成する事です。

25.眼鏡作製技能士について、正しいのはどれか。

A.弱視の幼児に対する視機能改善のための訓練をすることができる。

B.裸眼視力の測定、最高補正視力の確認をすることができる。

C.調節麻痺点眼剤を使用した屈折検査をすることができる。

D.斜視の診断目的の両眼視検査をすることができる。

解答・・B

【解説】

眼科医・・眼疾患に対する診断・治療や眼鏡作製の指示を行う

視能訓練士・・診療や眼鏡処方の為の検査を行う

眼鏡作製技能士・・眼鏡作製を担当する

眼鏡作製技能士は、仮に出来たとしても、こんな事しか許されておりません。『眼鏡作製』のみ・・だそうです。

26.S+1.00D C-0.75D Ax180°で補正される眼は、「混合性乱視」である。

解答・・✕

【解説】

度数転換(度数変換)をしますと、『S+0.25 C+0.75 Ax90°』になります。

よって、『遠視性複性直乱視』です。

27.加齢による透過率の低下、散乱の増大は短波長側で著しい。

解答・・〇

【解説】

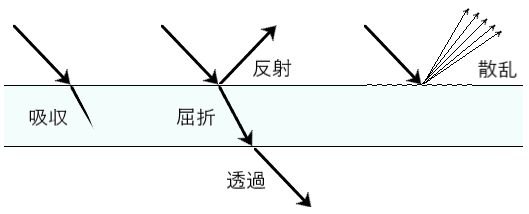

光は物質に当たると『吸収』や『透過』、『反射』や『散乱』が起こります。

加齢による『透過率の低下』や『散乱の増大』は、水晶体の厚み増大や水晶体混濁が主な原因となります。

短波長は、水晶体に『吸収』されやすく、『散乱』が強くなります。波長が短い光は粒子にぶつかりやすくなるからです。

特に、光の波長よりも十分小さい粒子による散乱を『レイリー散乱(Rayleigh Scattering)』といいます。

例えば、夕焼けが赤く見えたり(※夕焼けが以上に赤く見える場合は光化学スモッグによるミー散乱)、空が青く見える散乱です。

一方で、光の波長と同程度の大きさの粒子による散乱を『ミー散乱(Mie scattering)』といいます。ミー散乱は波長に依存せず、同様に散乱します。その為、白く見える散乱です。

例えば、牛乳の白(脂肪粒子は1μm以上なので)、タバコの白い主流煙(※青い副流煙はレイリー散乱)

28.S+1.00D で補正される遠視眼で調節力が 4D の場合、裸眼での調節近点は眼前 20cm である。

解答・・✕

【解説】

無限遠方視をする際に調節力の1.00Dを使用し、残りの3.00Dで近方視をしますと、近点は1/3≒0.33[m]=33[cm]となります。

絶対遠視、相対遠視、随意遠視の中でいいますと、『随意遠視』です。

29.普通自動車免許取得に必要な視力は片眼 0.5 以上、両眼で 0.7 以上必要である。

解答・・✕

【解説】

自動車運転免許(適正視力)の合格基準は以下の通りです。

- 普通、大型特殊、二輪

- 両眼視力0.7以上、かつ片眼0.3以上である事

- 片眼視力0.3未満は、他眼の視野が左右150°以上で、かつ視力0.7以上である事

- 準中型、中型、大型、牽引二種

- 両眼視力0.8以上、かつ片眼0.5以上である事

- 三桿法の奥行知覚検査器により3回検査で平均誤差が2cm以内である事

- 小型特殊原付

- 片眼視力0.5以上である事

- 片眼が0.5未満は、他眼の視野が左右150°以上で、かつ視力0.5以上である事

30.雲霧法による乱視測定では、後焦線の方向を調べている。

解答・・〇

【解説】

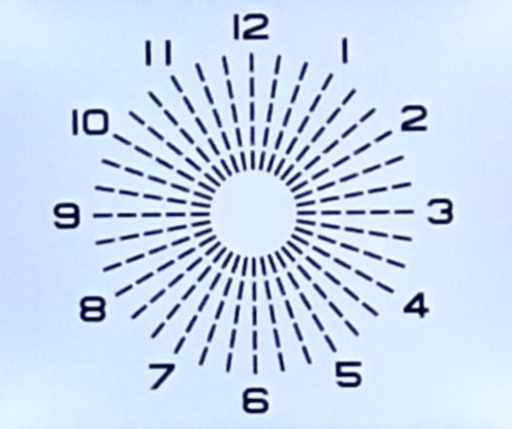

指標が判別できる視力0.5の近視性乱視にし、網膜に近い後焦線が濃く見える現象を利用し、乱視の軸度と度数の測定ができます。

放射線視標での乱視軸測定は、2本の濃い線の間を比較する事で2.5°刻みでの測定が可能です。

オートレフラクトメーターの値が正確である場合には、その乱視度数を抜いた度数を装用させますと、単乱視の状態となります。

近視であれば『近視性単乱視』の状態であり、後焦線が網膜上に位置します。

遠視であれば、マイナス乱視になるように度数転換し、乱視を抜いて球面度数のみの装用で『近視性単乱視』の状態にできます。

- 雲霧法の測定手順(一例)

- オートレフ値など(他覚測定値)から、等価球面度数のみで雲霧を掛けます(S+2.00程度で視力0.1になります)。

- そこからS−0.25Dを徐々に付加していきますと視力0.5程度まで雲霧を解除していきます。(乱視が強い場合には視力0.5未満でも可)

※ファンダイヤルの数字は、0.5の視力表に相当 - ファンダイヤルを呈示し、濃く鮮明に見える線の方向を尋ねます。

- 濃く鮮明に見える数字に30°掛けた値がマイナス乱視軸方向です。

- マイナス乱視度数を徐々に付加していくと、全方位の線の濃さが均一になっていき、さらに付加すると濃い線が反転し垂直方向の線が濃く見えます。その1つ前の度数が乱視度数となります。

- ランドルト環を呈示し、球面度数を付加していき最弱度数の最高視力を求めます。

31.光は熱放射かルミネセンスで発生する。

解答・・〇

【解説】

- 熱放射(温度放射、熱輻射)・・高温の物体が発する光です。

- 太陽

- 白熱灯のフィラメント

- ルミネセンス・・電気エネルギーを直接光に変換しています。

- 原子が光る・・炎色反応など

- イオンが光る・・グロー放電(ネオンサイン)など

- 分子が光る・・蛍光標識など

- 生体物質が光る・・蛍光蛋白など

- 個体中の不純物が光る・・ルビーなど

- 個体が光る・・発光ダイオードなど

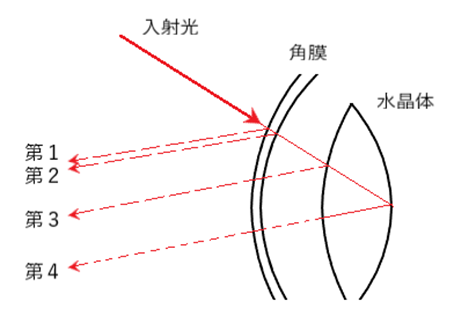

32.プルキンエ・サンソン像は4つある。

解答・・〇

【解説】

角膜での反射像が2つ、水晶体前面での像が1つ、水晶体後面が1つの計4つです。

因みに、この角膜反射は、ケラトメーターやレフラクトメーターに応用されております。

33.プラスレンズが偏心していると、コバ側に基底方向があるプリズム作用が生じる。

解答・・✕

【解説】

偏心指定をした凸レンズの事ではなく、凸レンズの光学中心からズレた位置でのプリズム作用についての問題です。

問題の意味が分かりづらいです。

プリズムの基底方向は、レンズの厚い方向です。凸レンズの基底方向は光学中心側が正解となります。

34.NT 合金とは、ニッケルとチタンの合金である。

解答・・〇

【解説】

『Ni-Ti合金』は、超弾性の形状記憶合金です。

- その他のニッケル合金

- Ni-Cr合金・・サンプラチナ(素材商品名)

- Ni85%、Cr13%、その他でAg・Cu

- 電気抵抗・耐食・耐熱合金

- ニクロム線など

- Ni-Cu合金・・モネル

- Ni67%、Cu28%、その他でFe・Mn

- アルカリ、希塩酸、大気や海水に対する耐食性

- Ni-Cr合金・・サンプラチナ(素材商品名)

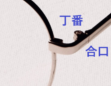

35.テンプルの長さはフロントとの境目である合口からモダンの先までを計測する。

解答・・✕

【解説】

テンプルの長さは、丁番(めねじ部分)からテンプルを伸ばした時の先(テンプルエンド)までの距離です。

合口とは、フロントとテンプルの接合部をいいます。

36.ガラスレンズにおいて屈折率を大きくするとレンズの厚さ及び重量軽減にかなりの効果がある。

解答・・✕

【解説】

高屈折であれば薄くはなりますが、比重が高くなり重い素材となります。

その結果、ガラス素材であれ、プラスチック素材であれ重量軽減の効果は数グラムです。

37.花粉症用眼鏡はドライアイにも活用することが出来る。

解答・・〇

【解説】

ドライアイの原因が、空気の乾燥などであれば活用できます。

但し、長時間のパソコン作業、コンタクトレンズの使用、精神的なストレスなどに原因がある場合には、花粉用眼鏡を使用してもらうよりも、定期的な休憩、瞬きの回数を意識的に増やす、目を温めるなど、場合によっては眼科さんを紹介しましょう。

38.汚れのひどい時は洗濯したレンズ専用眼鏡クロスでしっかり拭きとる。

解答・・✕

(個人的には曖昧と考えます。『乾拭き』などの条件を問題文中に入れないと状況がわかりづらいです。何の汚れかわかりません。指紋や油汚れかもしれません。汚れをしっかり拭き取ること自体は間違いではありません。その方法が誤りなだけです。)

【解説】

水道水などで、レンズ表面の塵や埃を洗い流してから、研磨剤なしの中性洗剤を薄めて使用し、綺麗な専用眼鏡クロスで優しく水気をしっかり拭き取るのが正解です。

39.感謝の意を伝える場合はお辞儀の角度は 30°程度である。

解答・・ー

(全て正解)

【解説】

お辞儀は、『立礼』と『座礼』に分けられます。

『立礼』の角度は、15°は会釈、30°は敬礼、45°は最敬礼です。

40.趣味によって作業距離は異なるが、用途がピアノの場合は約 45cm で合わせることが多い。

解答・・〇

【解説】

日本人の、腕の長さ(肩の出っ張りの部分から手首まで)のおおよその平均は女性67cm、男性74cmです。

肘から指先までが、およそ45cmです。

41.お客様が眼鏡処方箋持参で来店。処方箋発行日から 1 年経過していたが、処方箋通りで眼鏡を作製した。

解答・・✕

【解説】

眼鏡処方箋の度数で既に作製使用されていて、眼科さんから『そのままで問題ない』といわれているお客様は実際に多くいらっしゃいます。

他社さんの眼鏡では『度数を眼鏡から直接測れない』と思われている方も多いです。前回処方箋作製である為に、その事を知らない方もいらっしゃいます。

『1年経過した処方箋通りに作製する事』が問題なのではなく、処方箋発行した医師への確認をせずに作製する事が問題なのです。

そして、眼疾患があった際に治療されずに放置されてしまう事が問題なのです。

42.頂点間距離 12mm の位置で作製した遠用眼鏡 S-10.00D の頂点間距離を確認したところ15mm の位置であった。15mm の位置では補正度数効果は弱くなる。

解答・・〇

【解説】

装用距離が3mm離れますと、凸寄りに弱補正となります。計算上での度数を求めてみます。

先ず、装用距離12mmを考慮した眼鏡度数−10.00[D](焦点距離が100mm)が、眼に対する補正度数(装用距離0mm)を求めますと、−1×103/(100+12)≒−8.928[D] ・・①

同様に、装用距離15mmで計算しますと、

−1×103/(100+15)≒−8.696[D] ・・②

①と②の差は、約−0.23[D]の弱補正となります。

因みに、3mm離れるという事で、装用距離12mmでの眼鏡度数−10.00[D]を、装用距離15mmで同じ補正をするのに必要な眼鏡度数は、−1×103/(100−3)≒−10.309[D]ですが、実際に眼に対する屈折補正力とは異なりますので注意です。−10.00[D]との差は約−0.31[D]です。

−0.23[D]と−0.31[D]が異なる理由は、頂点間距離をしっかり考慮しているかの違いです。頂点間距離0mmで考えた、−0.23[D]の弱補正というのが正しいです。

43.メガネットプロによるレンズオーダーにおいて、一番最初に入力するのは注文するレンズメーカー名である。

解答・・✕

【解説】

レンズオーダーの方法として、電話注文やFAX注文などがありますが、『メガネットプロ』などのインターネットを使用した注文が主流となります。

『MEGANET-Pro』の場合、最初に入力するのは『ユーザーIDとパスワード』です。

『MEGANET-Pro』は、日本レンズ工業株式会社(大阪府岸和田市、昭和10年創業)が運営するレンズオーダーシステムです。

『MEGANET-Pro』は非常に良いものですが、国家資格の試験問題としては実りが無いように考えます。

こちらのオーダーシステムを採用していない眼鏡店を篩いに掛ける大人の事情なのでしょうか。

44.溝堀り加工でカーブ指定はできない。

解答・・✕

【解説】

溝堀り加工は、ナイロールやメタル製カットリムなどで、レンズに溝を掘る加工です。

溝の深さ、幅、カーブの指定が可能です。

45.レンズの歪は見え方にのみ影響する。

解答・・✕

【解説】

レンズのコーティングに対しても影響します。短期間で劣化しやすくなります。

46.眼鏡は顔の中心に掛けるため、装用者のイメージ構築に大きな影響を与える。

解答・・〇

【解説】

イメージ構築に影響がありますので、『美観的フィッテイング』も大切な要素となります。

その他、フィッテイングでの大切な要素は、『光学的』、『力学的』、『解剖学的』などがあります。

47.装用時前傾角が不適切な状態でも、非点収差には影響を受けない。

解答・・✕

【解説】

レンズ光軸と視軸が一致せず、斜交しますと『非点収差』が発生します。

非点収差により変化する補正効果は、マーチンの式で求める事ができます。

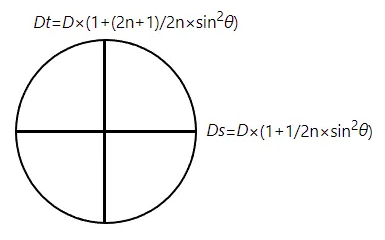

屈折率n、度数D[dtr]の球面レンズ、視線に対して角度θ°傾けた時の、Dt(メリジオナル断面屈折力)とDs(サジタル断面屈折力)は以下のようになります。

非点収差は『astigmatism』といわれるように、主に乱視として影響します。AS=Dt−Ds=D×sin2θ ・・・乱視度数

48.力学的フィッティングについて、パッドやテンプルチップなど、皮膚に接する部分の面積を極力小さくすることで快適な装用感を得られる。

解答・・✕

【解説】

適正な箇所への接触面積が大きくなる事で、圧力の分散と摩擦力が生まれます。

49.クリングスやパッドの調整では、角膜頂点間距離を狭くしたいときは左右パッドの間隔を広げる。

解答・・〇

(個人的には✕です)

【解説】

左右パッドの間隔を広げますと、角膜頂点間距離は狭くなりますが、同時に下がり易くもなります。更には、鼻に当たる箇所が変化します。場合によっては痛くなります。

角膜頂点間距離を狭くしたい場合には、パッドの間隔ではなく、クリングス(パッド足)の曲がりを変化させることで距離を近づけます。その際、左右パッドの間隔は変えずに行います。

50.50 歳の方が眼鏡作製を希望して来店された。この場合、視力の測定をして最高視力が 1.2 であれば、眼科受診を勧める必要はない

解答・・✕

【解説】

医師ではありませんので、『眼科受診を勧める必要がない』とは公には言えません。

最高視力が1.2であれ、眼疾患が疑われる際には、眼科受診をお勧めましょう。

問題文中の、眼鏡作製希望の目的や主訴にもよりますが、この文だけでは視野欠損や眼位異常、眼疾患が疑われるかどうかの判断がつきません。

コメント メールアドレスが公開されることはありません。*が付いている欄は必須項目です。