Last Updated on 3年 ago by 管理者

解答と解説④では、『問40~問54』までです。

何事を成すにも、持続可能な『sustainability』が大事です。

無理が生じない範囲で継続する事が、目標達成の上ではとても重要となります。途中で諦めると、目標を達成する事は一生ありません。

途中で休んでいたとしても、諦めずに継続していれば、いつかは必ず目標を達成する事ができます。

達成者のみが見れる世界へ、一歩ずつ、一歩ずつ・・。

では、問40~問54までの解答と解説です。

問40.強膜炎の症状でないのはどれか。

- 眼痛

- 羞明

- 流涙

- 球結膜充血

- 結膜下出血

正解・・5

◎ 上強膜炎(episcleritis)では、眼球結膜に限局的の隆起、周囲に充血、圧痛があります。

強膜炎(scleritis)では、強膜に扁平隆起、紫紅色(しこうしょく)、圧痛があります。

しばしば角膜、虹彩毛様体の炎症を伴います。(硬化性角膜炎)

◎ 結膜下出血(hyposphagma)は、結膜炎のほか、外傷や、強い咳嗽(がいそう)でも起こります。

問41.後発白内障で混濁が生じるのはどこか。

- 前房

- 前囊

- 後囊

- 硝子体

- 角膜内皮

正解・・3

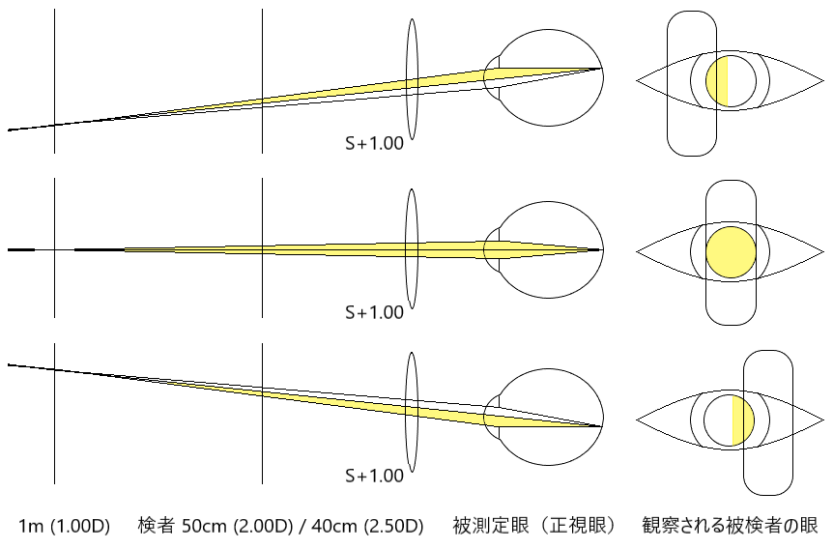

白内障の手術方法に、『嚢外摘出術(extracapsular cataract extraction 、ECCE)』というものがあります。

水晶体表面の膜である嚢(のう)を残して、内容である核と皮質を摘出する手術です。

他にも、水晶体乳化術(PEA)、嚢内摘出術(ICCE)、吸引術などがあります。

後発白内障(after cataract 、secondary cataract)とは、嚢外摘出術後に残った水晶体後嚢や皮質とで瞳孔領域に模様混濁となったものです。

問42.正常眼圧緑内障について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 開放隅角である。

- 遠視眼に発症しやすい。

- 眼圧下降治療が有効である。

- 初期に視野障害を自覚する。

- 我が国で閉塞隅角緑内障の次に多い病型である。

正解・・1、3

原発開放隅角緑内障は、有病率が最も高く、高眼圧よりも正常眼圧の頻度が高いです。

急性緑内障とは異なり、慢性緑内障の自覚症状は乏しいです。

薬物療法(房水産出量を減らす / 流出量を増やす)や、レーザー手術(房水の流出量を増やす)などの『眼圧下降療法』が有効となります。

緑内障の分類を以下にまとめます。

- 緑内障の『病型』による分類

- 開放隅角緑内障(広義)

- 開放隅角緑内障(狭義):眼圧高値

- 正常眼圧緑内障:眼圧は正常値

- 閉塞隅角緑内障:多くは急激に発症

- 遠視眼に発症が多い

- 高眼圧症:眼圧高値だが、視神経障害なし

- 開放隅角緑内障(広義)

- 緑内障の『原因』による分類

- 原発緑内障:眼圧上昇が、他の疾患によらない

- 続発緑内障:眼圧上昇が、他の疾患、薬物による

- 先天・発達緑内障:眼圧上昇が、胎児隅角異常による

問43.鈍的外傷で発症しないのはどれか。

- 前房出血

- 網膜振盪

- 交感性眼炎

- 水晶体脱臼

- 視神経管骨折

正解・・3

『交感性眼炎』の原因は、一眼の穿孔(せんこう)性外傷によるぶどう膜の損傷であり、1~2ヶ月後、両眼に急性びまん性ぶどう膜炎として起こるものです。

眼内手術により起こる事もあります。

問44.健康増進法の特定健康診査で医師の判断に基づき選択的に実施されるのはどれか。

- 眼圧検査

- 眼底検査

- 色覚検査

- 視野検査

- 視力検査

正解・・2

『健康増進法』とは、2002年8月に公布された法律で、2020年4月に全面施行となりました。

高齢化社会に伴い、国民の健康増進に関しての基本的な事項が定められ、国民保健の向上が目的となります。

喫煙をする際の配慮義務(第六章、第27条)や、健康食品に関する虚偽・誇大表示の禁止(第7章、第65条)などがあります。

『特定健康診査』は、生活習慣病予防の為に行われる、高血圧や脂質異常、糖尿病などのメタボリックシンドロームについての診断ですので、これらを評価できるのは『眼底検査』となります。

問45.涙液分泌減少症の診断に必要な検査はどれか。2つ選べ。

- Schirmer 試験

- 角膜トポグラフィ

- 隅角検査

- スペキュラーマイクロスコープ

- 生体染色検査

正解・・1、5

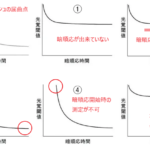

◎ シルマー試験(Schirmer test)とは、標準サイズ(5mm×35mm)のろ紙の先端を下眼瞼に挟み、涙の分泌量を評価するテストです。

5分間で10mmの目盛りまで濡れれば正常とします。

|

◎ 生体染色検査とは、ローズベンガル(赤い色素)や、フルオレセイン(黄色い蛍光色素)の点眼にて、結膜や角膜の障害を細隙灯下で観察する検査です。

涙液分泌減少症の代表疾患には『シェーグレン(Sjögren’s syndrome、SjS)症候群』があります。

◎ Sjögren 症候群の三主徴として、『乾性角結膜炎』、『口内乾燥症』、『多発性関節炎』があります。

◎ 角膜トポグラフィーとは、角膜形状解析に用いられる器械です。

◎ スペキュラーマイクロスコープとは、角膜内皮細胞の密度(正常:3,000/mm2)や、形状(正常:形が均一)を観察する際に用いられます。

問46.固視異常を伴わない弱視はどれか。

- 屈折異常弱視

- 形態覚遮断弱視

- 斜視弱視

- 遮閉弱視

- 微小斜視弱視

正解・・1

◎ 屈折異常弱視とは、両眼とも遠視の度数が強く、その眼が使用されない為に視力の発達が抑制され弱視となったものです。

遠視性弱視には通常斜視はなく、中心固視です。

片眼の遠視度が強い為に起こる『不同視弱視』も遠視性弱視です。

◎ 形態覚遮断弱視とは、廃用性弱視であり、先天眼瞼下垂や先天白内障、乳幼児の眼帯装用などの為に視力の発達が抑制され弱視となったものです。

問47.小児期の潜伏遠視を疑う症状はどれか。

- 遠方が見えにくい。

- 起床時に頭痛をきたす。

- 転倒しやすい。

- 読書が長続きしない。

- 物体が二重に見える。

正解・・4

調節により良好な視力が得られる遠視の部分を『潜伏遠視』といい、調節しても凸レンズにて補正される遠視の部分を『顕性遠視』といいます。

一般的な測定にて検出される遠視度数が『顕性遠視』であり、調節麻痺剤などにより検出される残りの遠視度数が『潜伏遠視』です。

『顕性遠視』と『潜伏遠視』を合わせたものが『全遠視』です。

問48.眼球突出をきたすのはどれか。2つ選べ。

- Duane 症候群

- 眼窩腫瘍

- 甲状腺眼症

- 視神経炎

- 視神経管骨折

正解・・2、3

◎ Duane(デュアン)症候群では、『外転障害』、『内転時の眼球後退』、『内転時の眼裂狭小』が三主徴となります。

◎ 眼窩腫瘍では、眼球突出、眼球偏位、眼球運動障害、複視、視神経圧迫による視力障害、うっ血乳頭などがあります。

問49.緑内障の原因となるのはどれか。

- Fisher 症候群

- Foster-Kennedy 症候群

- Sjögren 症候群

- Sturge-Weber 症候群

- Tay-Sachs 病

正解・・4

◎ Sturge-Weber(スタージ・ウェーバー)症候群とは、脳内の軟膜血管腫、顔面のポートワイン斑(毛細血管奇形)、緑内障を主徴とする神経皮膚症候群です。

ポートワイン母斑(単純性血管腫)とは、出生時からある扁平な赤色斑であり、部分的に増えた皮膚の血管が赤色や紫色に見えるものです。

特に、顔にある場合には隆起、眼瞼付近では眼圧が高くなる事もあります。

◎ Fisher(フィッシャー)症候群とは、急性の外眼筋麻痺、運動失調、腱反射消失を主徴とする免疫介在型ニューロパチー(末梢神経障害)です。

◎ Foster-Kennedy(フォスター・ケネディ)症候群とは、前頭葉底部に発生した腫瘍により、視神経萎縮を伴う視覚喪失、対側の鬱血乳頭などを特徴とする疾患です。

◎ Sjögren(シェーグレン)症候群とは、唾液腺炎、涙腺炎を主体とする全身性の自己免疫疾患です。

◎ Tay-Sachs(テイ・サックス)病とは、先天性酵素欠乏により、糖脂質(特にganglioside:ガングリオシド)が網膜や脳の神経細胞に蓄積される致命的な遺伝性疾患です。乳児型、若年型、成人型に分かれます。

眼底は桜実紅斑(cherry red spot)が特徴であり、黄斑部に赤色斑が見られます。

問50.A 型ボツリヌス毒素治療において疾患と注射する筋の組合せで正しいのはどれか。

- 急性内斜視 ー 患眼の外直筋

- 間欠性外斜視 ー 両眼の内直筋

- 交代性上斜位 ー 上転眼の下直筋

- 右眼滑車神経麻痺 ー 右眼の下直筋

- 左眼外転神経麻痺 ー 左眼の内直筋

正解・・5

◎ ボツリヌス毒素は、神経筋接合部の運動終末に作用し、アセチルコリンの遊離を阻害することにより神経の伝達をブロックし筋肉の収縮を抑制します。

毒素型により7種(A型~G型7)に大別されます。

◎ 外転神経麻痺が起こりますと、外直筋が麻痺し、外転のむき運動が障害されます。

眼位は内斜視となる事が多く、左眼外転神経麻痺の場合には、左眼の内直筋に注射します。

◎ 滑車神経麻痺が起こりますと、上斜筋が麻痺し、内転と下転のむき運動が障害されます。

眼位は、上斜視、外方回旋と軽度の内斜視となります。

複視を避ける為に、頭位異常を示す事が多いです。

問51.斜頸がみられるのはどれか。

- 核間麻痺

- 急性内斜視

- 交代性上斜位

- 眼振阻止症候群

- sagging eye syndrome

正解・・3

- 頭位異常

- 顔の傾け(Head tilt)

- 斜頸(Torticollis)・・右傾け、左傾け

- 顔の回し(Face or Head turn)

- 右回し(眼は外転)、左回し(眼は内転)

- 顎だし、顎ひき(Chin elevation 、depression)

- 顔の傾け(Head tilt)

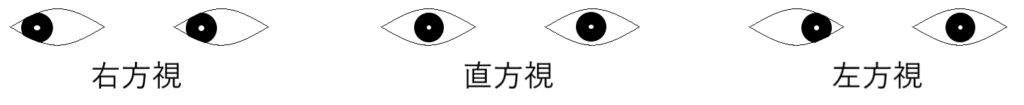

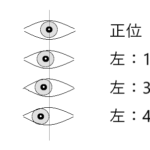

◎ 核間麻痺では、内転が障害され、他眼の外転時に眼振を伴います。典型的なものは、輻輳は正常です。

◎ 急性内斜視とは、スマートフォンの見過ぎなどによる内斜視です。

◎ 眼振阻止症候群とは、内転させる事により眼振を減弱させようとするもので、内斜視や、顔の回しが認められます。

◎ sagging eye syndrome(サギングアイ症候群)とは、外眼筋を支える結合組織(プーリー)が弱くなることで起こる、加齢性斜視です。

問52.右眼の外転のみが保たれる両眼の水平眼球運動障害の病巣はどこか。2つ選べ。

- 左内側縦束

- 右外転神経核

- 左 Cajal 間質核

- 左傍正中橋網様体

- 右内側縦束吻側間質核

正解・・1、4

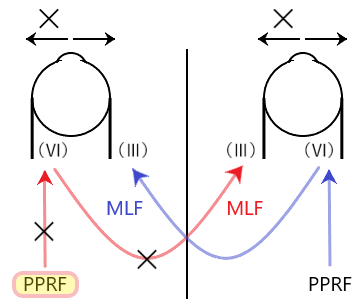

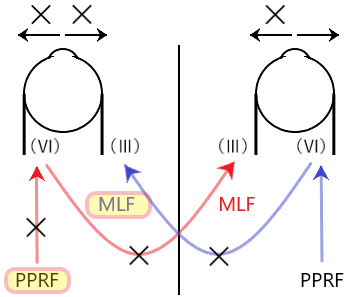

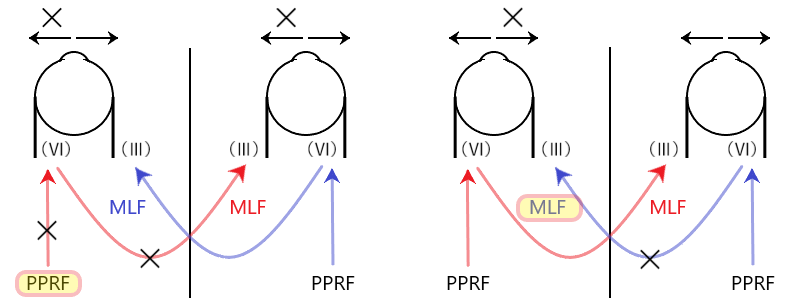

両眼の水平眼球運動のうちの、1つ半が障害されている『one and a half 症候群』という核間麻痺です。

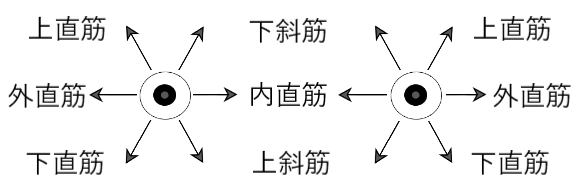

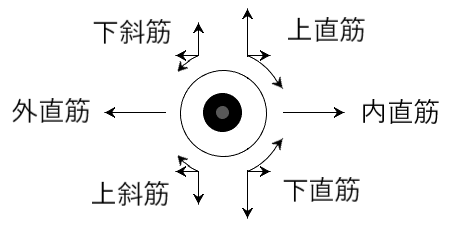

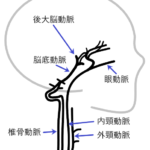

- 外転神経(Ⅵ)・・外直筋を収縮

- 動眼神経(Ⅲ)・・内直筋、上直筋、下直筋、下斜筋を収縮

- 傍正中橋毛様体(PPRF)・・外転神経(Ⅵ)へ連絡

- 内側縦束(MLF)・・外転神経(Ⅵ)と動眼神経(Ⅲ)を繋ぐ

◎ 左側のPPRFに障害がある場合では、

左外転神経(Ⅵ)へ信号を送れませんので、外直筋の収縮が起こらず左眼は外転できません。

また、左外転神経(Ⅵ)から右動眼神経(Ⅲ)へ信号を送る事もできません。右眼の内直筋も収縮できませんので内転できません。

◎ 左側のMLFに障害がある場合では、

右方視する際に、右PPRFから右(Ⅵ)へは正常に信号を送る事ができますが、右(Ⅵ)から左(Ⅲ)への経路である左MLFの障害の為、左眼は内直筋の収縮が起きません。

左内直筋には問題がなく、左MLFの単独障害の場合には、別の経路から信号が伝わる『輻輳』は可能です。

◎ 広範囲な脳梗塞などで、左PPRFと左MLFが障害された場合、

- 右方視では、

- 右外転神経(Ⅵ)である外直筋は、収縮する

- 左動眼神経(Ⅲ)である内直筋は、収縮しない

- 左方視では、

- 左外転神経(Ⅵ)の外直筋は、収縮しない

- 右動眼神経(Ⅲ)の内直筋は、収縮しない

問53.筋移動術の適応にならないのはどれか。

- 滑車神経麻痺

- 交代性上斜位

- 後天固定内斜視

- 後天基礎型内斜視

- double elevator palsy

正解・・4

筋移動術の適応にならないものは、内直筋の前後転、外直筋の前後転など、眼筋の作用方向が変わらないものです。

内直筋や外直筋の位置方向や、斜筋などで作用点が変わるものは筋移動術に含まれます。

◎ 外転神経(Ⅵ)麻痺は、外直筋麻痺ですので、外直筋短縮、内直筋と外直筋の前後転などを施行します。

◎ 滑車神経(Ⅳ)麻痺は、上斜筋麻痺です。

後天滑車神経麻痺では、健眼の下直筋後転と鼻側水平移動術、

または、患眼の上直筋後転と耳側水平移動術など。

代償不全性上斜筋麻痺では、患眼の上直筋後転と下斜筋後転などを施行します。

◎ 動眼神経(Ⅲ)麻痺は、内外直筋前後後転、上下直筋の短縮後転、上斜筋移動術などを施行します。

◎ 高度近視に伴う固定内斜視では、上直筋と外直筋の筋幅逢着術、内直筋後転を併用する事が多いです。

◎ double elevator palsy(両上転筋麻痺)では、内直筋と外直筋を上直筋付着部に移動させるKnapp法や、上下直筋の前後転短縮術などを施行します。

問54.機能弱視について正しいのはどれか。

- 形態覚遮断弱視は片眼性である。

- 斜視弱視は内斜視よりも外斜視に多い。

- 微小斜視弱視は大まかな立体視を有する。

- 屈折異常弱視は片眼の強度遠視が原因である。

- 不同視弱視は両眼視機能の予後が不良である。

正解・・3

◎ 形態覚遮断弱視は、先天性白内障や眼帯などによるもので、片眼性であるとは限りません。両眼性よりも、片眼性の方が予後不良となりやすいです。

◎ 斜視弱視は、中心窩で固視が出来ないことで生じる内斜視に多くみられます。

◎ 微小斜視弱視は、斜視角10Δ以下のわずかな偏位であり、網膜対応異常、幅のある網膜周辺部融像、大まかな立体視を有します。

◎ 屈折異常弱視は、両眼の強度遠視が原因です。片眼の強度遠視が原因となるのは不同視弱視です。

◎ 不同視弱視は、屈折異常の眼鏡矯正や、健眼遮蔽(不正な見方の強制目的で弱視眼遮蔽の場合も有り)などにより、予後は比較的不良です。

コメント メールアドレスが公開されることはありません。*が付いている欄は必須項目です。