Last Updated on 9か月 ago by 管理者

黄視症とは?

黄視症は視界が黄色く見える状態を指します。

黄色に見える黄視症の他にも、視界が赤く見える赤視症、青く見える青視症、緑に見える緑視症などがあります。これらは色視症と呼ばれます。

黄視症の症状と影響

一時的な場合もあれば、特定の疾患や薬の影響で長期間続くこともあります。視覚異常の一種であり、通常の色の感覚が変化するため、日常生活に影響を与えることがあります。

黄視症の主な原因

黄視症の原因はさまざまですが、主に以下の要因が考えられます。

黄視症の影響を受けた有名人とは?

1人目:ファン・ゴッホさん

有名な例として、印象派の画家 ファン・ゴッホ(Vincent van Gogh:1853-1890)が挙げられます。

彼の作品には鮮やかな黄色が多用されています。

彼は心臓病の治療をするため、ジギタリス(副作用の1つに黄視症)を服用していました。単に黄色が好きだったからだとか、経済的理由によるものなど諸説あります。

「夜のカフェテラス」では、アルルの街に佇むカフェの広がる黄色い照明と、見えるはずもない大きな黄色い星が青い夜空に浮かぶ様子など、色の対比が協調されてますね。

黄色は近く、青色は遠く感じます。また、黄色は動きがあり、青は静かさを感じさせるという知覚的特性をうまく表現しています。

ゴッホさんは本当に黄視症だったのでしょうか? あなたはどちらだと思いますか?

ゴッホの作品を見返してみると、彼の独特な色彩感覚がどのように形成されたのか、さらに興味が湧いてきますね。

2人目:モネさん

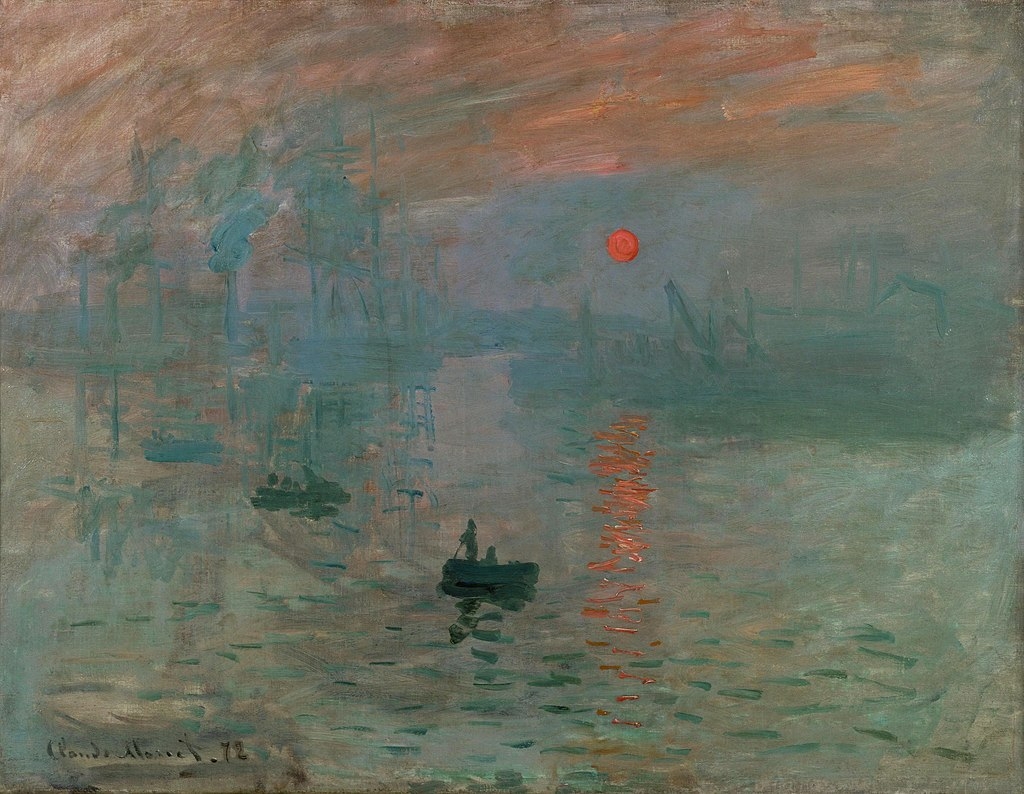

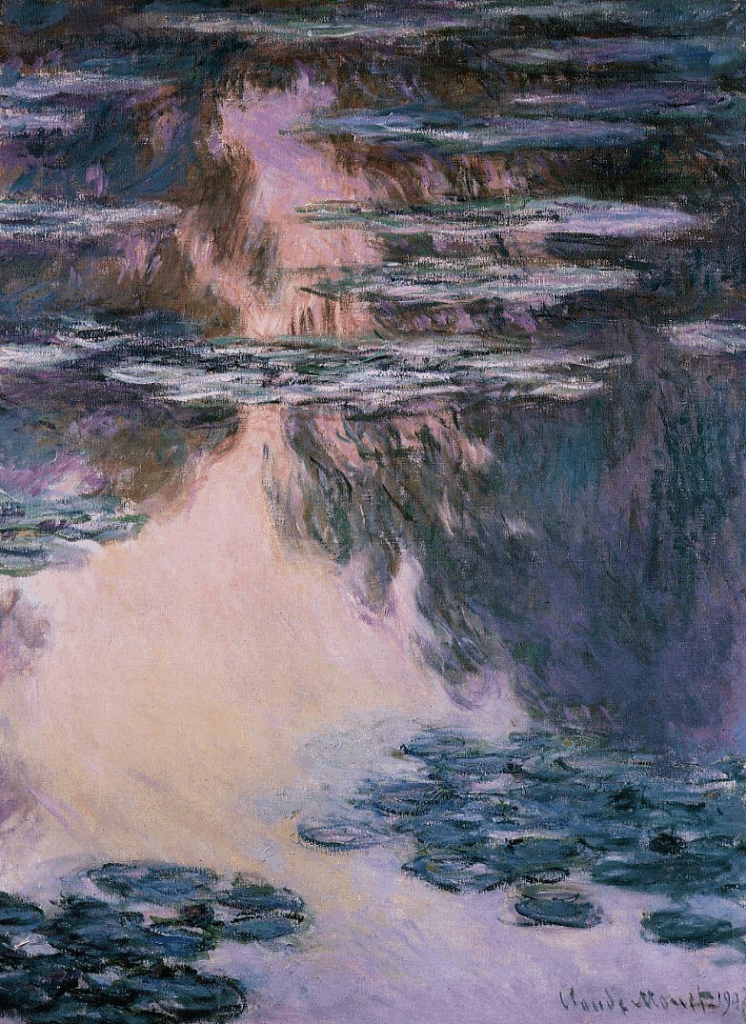

印象派の画家 クロード・モネ(Claude Monet:1840-1926)は晩年に白内障を患い、視界が黄色っぽくなったことで絵の色彩が変化したと言われています。

1908年頃に眼のかすみを自覚し、1912年に眼科受診で白内障と診断されました。1923年に右眼の白内障手術を受けたそうですが3回の手術が必要だったようです。もちろん眼内レンズが無い時代ですので、相当大変だったようで左眼は手術しなかったようです。

白内障の術前(1908年)と術後での違いを1923年前後で観るのも興味が湧きます。術前には赤い色調、術後には青い色調の絵を描いたことで有名です。

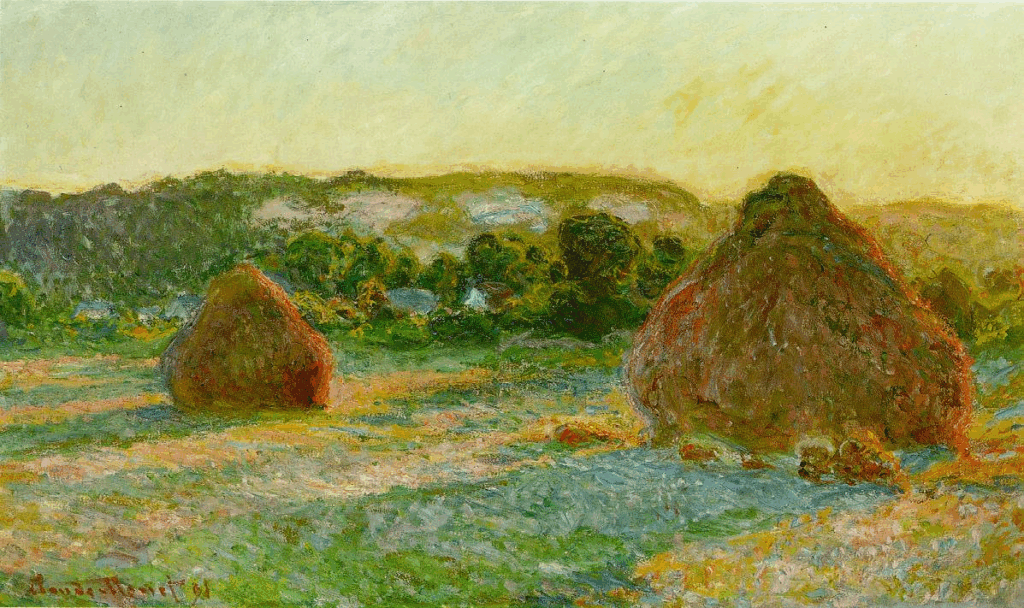

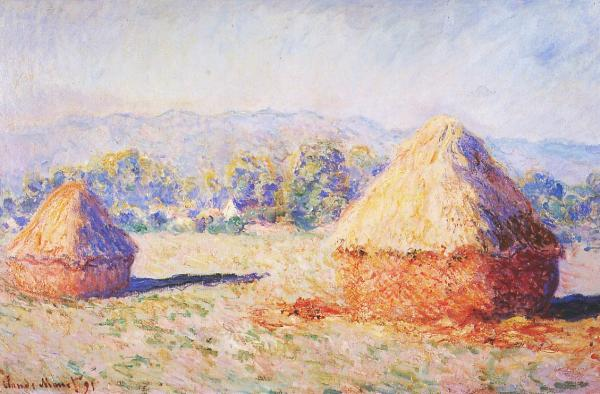

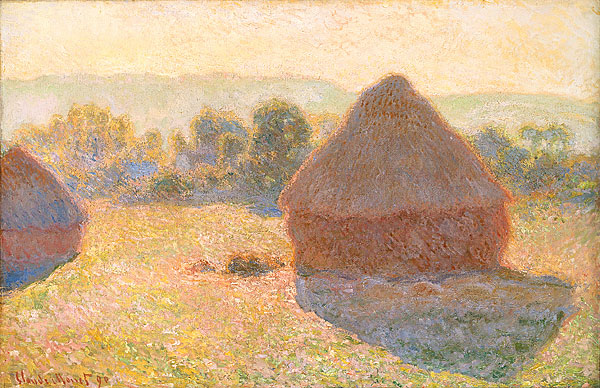

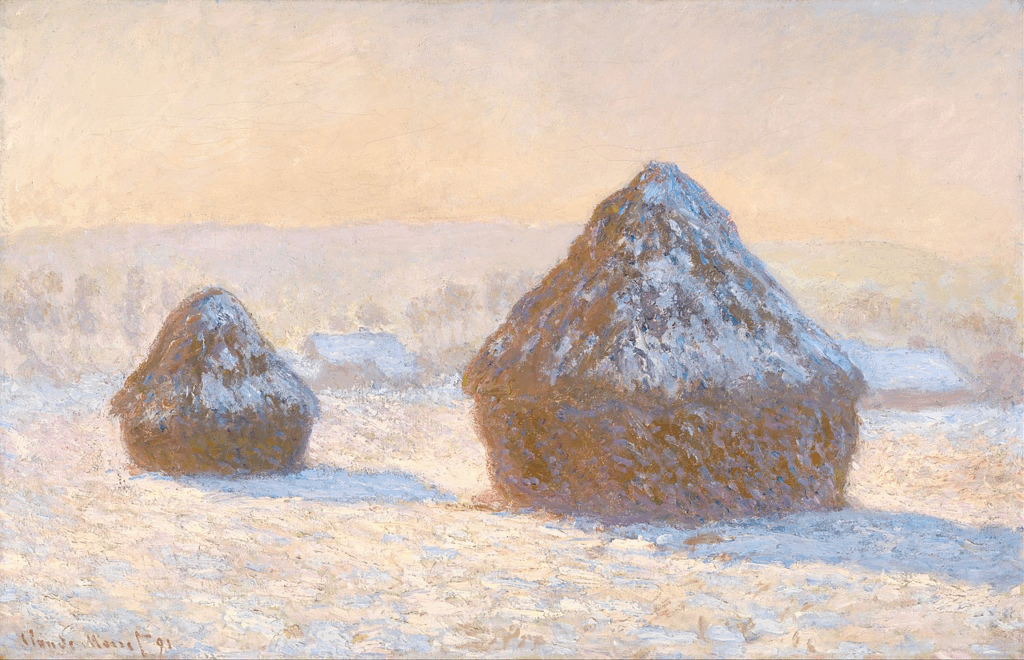

そして、モネさんは、「ルアーン大聖堂」や「積み藁」を何枚も描いています。何枚も描くことで、太陽や季節の変化により刻々と色が変化する様子を表現しています。

何れも白内障になる前のものです。

おまけ

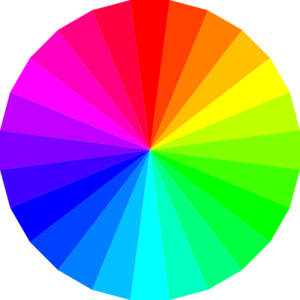

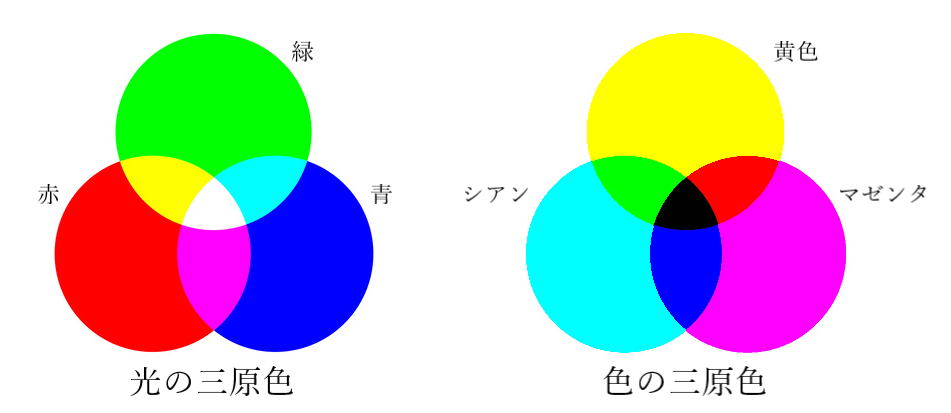

黄色の補色(色相環で正反対に位置する組み合わせ)は青紫です。補色の例は、黄色-青紫、緑-マゼンタ、赤-シアンです。

白内障の術後に視界が青く見える場合があります。加齢により黄色くなった水晶体は短波長である青色光が遮られます。つまりはブルーライトが自然にカットされる状態、、、。術後では、青色光が網膜に届くようになります。

そして、日本人の白髪は純白ではなく少し黄色寄りです。補色関係となる紫を極薄く入れると白髪に艶が出て上品になるようです。紫色を入れすぎると、、、上品を通り越す気がしますが、冠位十二階的にはオッケーってことで!!

コメント メールアドレスが公開されることはありません。*が付いている欄は必須項目です。