Last Updated on 4か月 ago by 管理者

1.屈折補正度数が S+1.00D C-1.00D Ax90°である眼に対する乱視の名称で正しいのはどれか。

A.遠視性直乱視

B.遠視性倒乱視

C.混合性直乱視

D.混合性倒乱視

解答・・B

【解説】

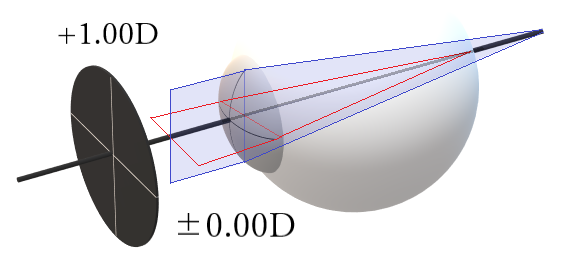

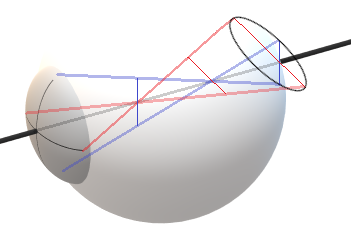

度数転換した C+1.00 Ax180° で完全補正される眼は、下図のようになります。

前焦線が網膜上、後焦線が網膜後方ですので遠視性単性。強主経線が横ですので倒乱視。

2.近視性単性乱視で倒乱視の被測定者に対して、ランドルト環を用いて、裸眼による遠方視力を測定した。測定中の判かりにくさについて、正しいのはどれか。

A.左右の切れ目が判かりにくい。

B.上下の切れ目が判かりにくい。

C.斜めの切れ目が判かりにくい。

D.切れ目の方向による判かりにくさの傾向はない。

解答・・B

【解説】

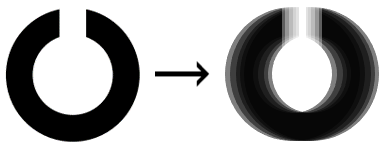

近視性単性乱視は、遠視性単性乱視のように調節により最小錯乱円視ができません。

近視性倒乱視では横方向に伸びて見えるため、ランドルト環は上下の切れ目が判りにくくなります。

また、近視性倒乱視では縦線が薄く見えるため、「に」を「こ」と読み間違えやすくなります。近視性直乱視では「け」を「り」と読み間違えやすくなります。

3.成人の標準的な角膜に関する説明の数値で誤っているのはどれか。

A.屈折力は約 43D である。

B.前面曲率半径は約 7.8mm である。

C.横径 11~12mm、縦径 10~11mm とやや横長の楕円である。

D.中心部の厚さが 0.7~0.8mm、周辺部の厚さが約 0.5mm である。

解答・・D

【解説】

角膜の厚みは、中央約0.5mmで周辺部の方がやや厚く約0.7mm。

4.角膜の知覚神経支配はどれか。

A.視神経

B.顔面神経

C.三叉神経

D.動眼神経

解答・・C

【解説】

顔面神経(第Ⅶ脳神経)は、顔の筋肉を動かす神経。三叉神経(第Ⅴ脳神経)は知覚を司る神経。

角膜は三叉神経の第1枝(眼神経V1)が分布しており知覚が鋭敏。

動眼神経(第Ⅲ)支配は、内直筋、上下直筋、下斜筋、毛様体のMüller筋など。

5.乱視の無い眼に対して、S+4.00D を装用したときの遠点が眼前 40cm、近点は眼前 25cm であった。この眼のピント合わせ力(調節力)で正しいのはどれか。

A.1.00D

B.1.50D

C.2.00D

D.2.50D

解答・・B

【解説】

眼前40cmから、D=1/f=1/0.4=2.50Dですので、+4.00−2.50=1.50Dの遠視眼。眼の要素は−1.50D。

近点が眼前25cmから、D=1/0.25=4.00Dですので、調節力は−1.50遠視眼+4.00装用+Ac=4.00近方

よってAc=1.50D

6.説明文の( )内の組み合わせで正しいのはどれか。「眼のピント合わせ(調節)は( ① )神経の支配下にある毛様体輪状筋が( ② )することにより、毛様体小帯の張力が減少し、水晶体自体の弾性によって厚さを増すことにより、屈折力が増加する現象である。」

A.①副交感 ②弛緩

B.①副交感 ②収縮

C.①交感 ②弛緩

D.①交感 ②収縮

解答・・B

【解説】

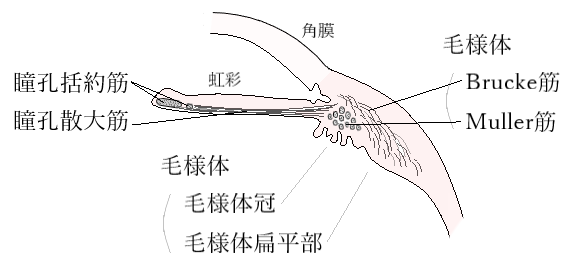

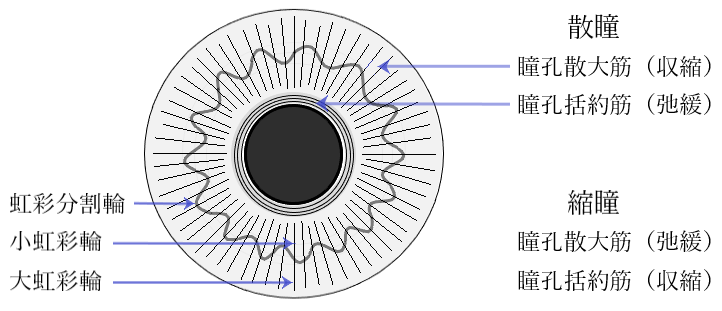

毛様体の輪状筋は近方視で働くMüller筋のことで、動眼神経(副交感神経)支配。遠方で働くBrücke筋は、縦走筋で交感神経支配。

虹彩を縮瞳させる輪状筋の瞳孔括約筋も動眼神経(副交感神経)支配。散瞳させる放射状筋の瞳孔散大筋は交感神経支配。

7.近見視力表(30cm 用)において判別できた最小のランドルト環の外径は 1.5mm だった。近見視力として、正しいのはどれか。

A.0.3

B.0.4

C.0.5

D.0.6

解答・・A

【解説】

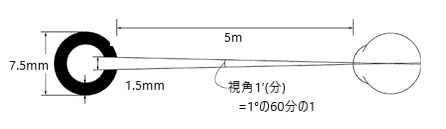

5m距離で外径7.5mmが遠方視力1.0。

30cm距離で外径0.45mmが近方視力1.0。(←外径7.5mm×30cm/500cm=外径0.45mm:距離の違いによる網膜像の大きさを考慮しない)

外径1.5mmの近見視力は、視力1.0×0.45mm/1.5mm=近見視力0.3。

8.log MAR 表示で+0.3 と示されているランドルト環の切れ目の視角で正しいのはどれか。

A.1.25 分

B.1.50 分

C.2.00 分

D.2.50 分

解答・・C

【解説】

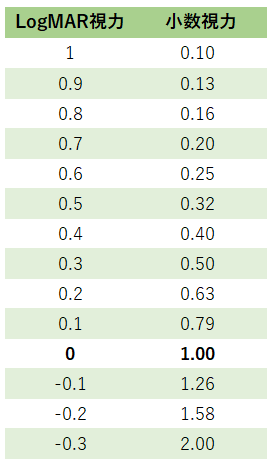

LogMAR 視力とは、視角の対数で表した視力です。

logMAR=log(視角)=log(1/視力)

log1.25≒0.09691

log1.50≒0.17609

log2≒0.30103 ➝ 補足:100.30103≒2.00

log2.5≒0.39794

因みに、logMAR視力+0.3は少数視力0.5。

9.眼鏡サシを用いて遠用瞳孔間距離を測定する方法で正しいのはどれか。

A.瞳孔中心が判らない場合、右眼鼻側瞳孔縁から左眼鼻側瞳孔縁の距離を測定する。

B.被測定者の近視度数が強い場合、現用眼鏡を装用させて測定する。

C.被測定者の右眼測定時、測定者の右眼を見てもらい測定する。

D.被測定者の右眼測定時、測定者は右眼を閉じて測定する。

解答・・D

【解説】

片目を瞑れない(ウインクが出来ない)測定者も稀におりますが、消去法で選択肢Dを正解としましょう。測定距離、対面する角度など様々な条件が抜けておりますので、間違いを選択させる問題にするべきですね。

10.雲霧法で乱視測定を行う場合で正しいのはどれか。

A.C-0.50D 加えるごとに、必ず S+0.25D 加える必要がある。

B.ピント合わせの力(調節力)がなくても測定は可能である。

C.遠視性複性乱視の屈折状態で測定を行う。

D.プラス円柱レンズを用いて測定を行う。

解答・・B

【解説】

選択肢Aは、クロスシリンダー法にて最小錯乱円視させるための手順。

雲霧法では近視性乱視の屈折状態で、マイナス円柱レンズを用いて測定を行います。

11.紫外線について、誤っているのはどれか。

A.X 線より波長が長い。

B.熱的な作用を及ぼす。

C.アセテート素材は紫外線の影響を受けにくい。

D.調光レンズの濃度は紫外線量によって変化する。

解答・・B

【解説】

熱的な作用を及ぼすのは、赤外線。

アセテート素材は紫外線の影響を受けにくく、セルロイドは紫外線にで黄変、ひび割れが生じる。

12.反射防止コートが利用している光の性質はどれか。

A.回折

B.干渉

C.偏光

D.分光

解答・・B

【解説】

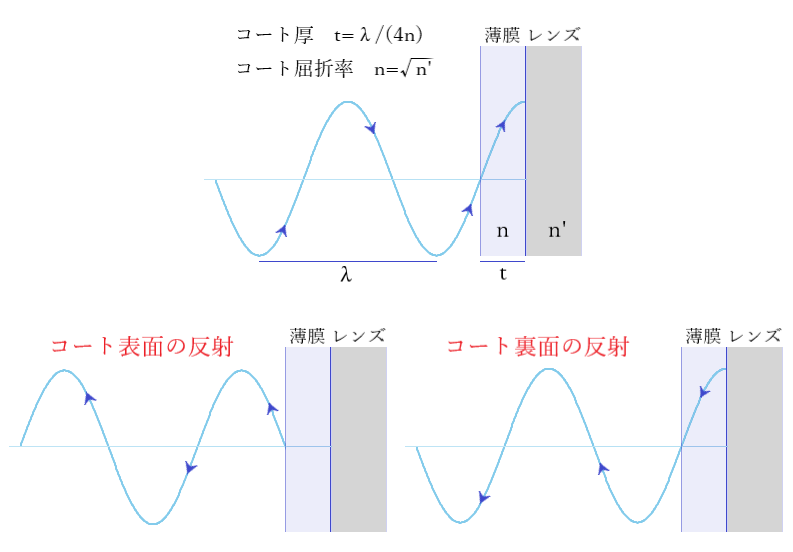

反射防止コートの原理は、複数の波が強め合ったり弱め合ったりする性質を利用しています。

反射防止コートの理想は、コート厚を波長の 1/4 程度にすること(位相条件)、コート材質の屈折率を、レンズ材質の屈折率の平方根にすること(振幅条件)を満たすことです。

13.グルストランドの模型眼の値で誤っているのはどれか。

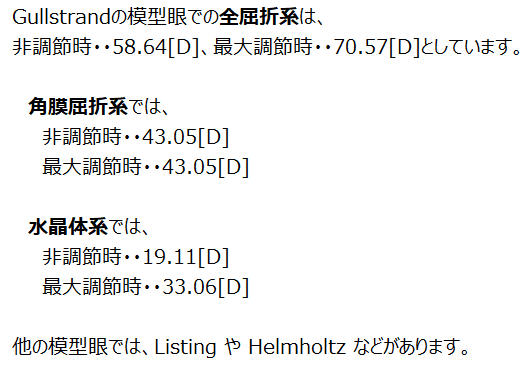

A.眼軸長は 24.0mm である。

B.水晶体の屈折力は+19.11D である。

C.角膜前面の曲率半径は 7.7mm である。

D.眼球回旋点は角膜頂点の後方 8.0mm にある。

解答・・D

【解説】

眼球回旋点は、角膜頂点から後方13mm。後方8mmは結点の位置。

14.S-1.50D C-2.50D Ax90°で補正される眼が裸眼で遠方の点光源を見る時、網膜に映る像の形はどれか。

A.縦長の楕円

B.横長の楕円

C.縦の直線

D.横の直線

解答・・B

【解説】

眼の要素は S+1.50 C+2.50 Ax90° です。横方向のプラス度数が強いので横長の楕円。

もし、正視の眼で S-1.50D C-2.50D Ax90° の眼鏡を掛けた時の見え方は横に潰れた縦長の楕円に見えます。単性乱視は直線に見えます。

15.頂点間距離が 12mm のとき、後面頂点焦点距離が約-111mm のレンズで補正される近視眼に対して、頂点間距離を 15mm とするときの必要屈折力としてもっとも近い値はどれか。

A.-9.00D

B.-9.25D

C.-9.50D

D.-10.00D

解答・・B

【解説】

公式】 D眼鏡=DCL/(1+d×DCL) から、装用距離3mm離れる度数を求めます。

D15mm=D12mm/(1+(0.015−0.012)D12mm)=D12/(1+0.003×D12)=(−1/0.111)/(1+0.003×(−1/0.111))≒ −9.259[D] となります。

計算が面倒ですので、D≒−9.00として計算しても答えは同じ:−9/(1+0.003×(−9))≒−9.249743

16.S-1.00D C-2.00D Ax180°で補正される眼の強主経線の補正度数と方向はどれか。

A.-1.00D、 90°

B.-1.00D、 180°

C.-3.00D、 90°

D.-3.00D、 180°

解答・・C

【解説】

スコア表示しますと、強主経線は90°の−3.00D。弱主経線は180°で−1.00D。

17.眼鏡フレームに「54□17-135」というサイズ表示があった。玉形中心間距離で正しいのはどれか。

A.37mm

B.54mm

C.64mm

D.71mm

解答・・D

【解説】

FPDは54+17=71mm

18.説明文と右図に示す眼鏡フレームの玉型の名称で正しいのはどれか。「鼻の形に添った深い切り込みがあり丸みが深い形である。」

A.オート

B.オーバル

C.ボストン

D.ウエリントン

解答・・A

【解説】

オートは、ナス型、ティアドロップ型(涙の滴)のこと。

19.眼鏡フレーム素材のチタン合金の説明で正しいのはどれか。

A.ゴムメタルは、チタンを主原料にしていないためチタン合金には含まれない。

B.NT 合金は、ニッケルが含まれているため金属アレルギーになる危険性が高い。

C.クラッドチタンは、芯金にニッケル合金を使い、厚さ 100~130 ミクロンの純チタンを取り巻いた素材である。

D.β型チタン合金は、時効硬化処理を行うことで、非常に硬く、弾性もあり、引っ張り強度も強い素材である。

解答・・D

【解説】

ゴムメタルは、豊田中央研究所で開発されたチタン合金であり、チタンを主原料に、Nb(ニオブ)、Ta(タンタル)、Zr(ジルコニウム)、Hf(ハフニウム)、V(バナジウム)などとの合金。

NT 合金は、ニッケル 53~56%、チタン 47~44%のチタン合金。元素比 1:1 のため Ni アレルギーの心配は少ない。

クラッドチタン(Ti-C)は、芯金に純チタンを使い厚さ 100~130 ミクロンのニッケル合金を取り巻いた素材。

20.説明文で示している金属フレームの表面処理の名称で正しいのはどれか。「被膜は高密度でピンホールが少なく、膜厚は 0.1~1.0 ㎛と薄いが強度はめっき中で最強である。」

A.湿式めっき

B.酸化処理被膜

C.クリアコート加工

D.イオンプレーティング

解答・・D

【解説】

IPは、高真空中で反応性ガスと蒸着させたい金属をイオン化させて高速で衝突させることでめっきする。被膜は高密度で汚れに非常に強い。

21.累進屈折力レンズの性能特性評価で最も基本的なのはどれか。

A.加入度数分布と非点収差度数分布

B.非球面度数分布と加入度数分布

C.非点収差度数分布と累進帯長

D.ミンクヴィッツの法則

解答・・A

【解説】

ミンクヴィッツ(Mink)の法則とは、進帯両側方部の非点収差は加入度数勾配の2倍になるというもの。

2×(ΔAdd:加入屈折力の傾斜)/ΔY=(ΔAst:中間累進帯の側方部に発生する非点収差の傾斜)/ΔX

22.ガラス調光レンズにおける色変化のメカニズムで正しいのはどれか。

A.レンズ内部の分子が温度の変化に反応して再配列する。

B.レンズ表面の特殊コーティングが光を吸収して変色する。

C.レンズ内のナノ結晶構造が光の波長を選択的に吸収する。

D.紫外線や一部の可視光線がレンズ内のハロゲン化銀分子に作用して変色する。

解答・・D

【解説】

ガラス調光レンズは、紫外線がレンズ内のハロゲン化銀に当たることで銀が遊離し互いに結合し着色します。

ガラス融解時に塩素、臭素、銀を加えることで塩化銀(AgCl)や臭化銀(AgBr)のハロゲン化銀がレンズ内にできます。

23.累進屈折力レンズのプリズムシニングで正しいのはどれか。

A.レンズの上下端の厚さを均等にできる。

B.プリズム効果による像の跳躍を防ぐことができる。

C.左右に度数差があるときは弱度の方には施してはならない。

D.近用部において基底内側のプリズム作用を施すことにより視認性が向上する。

解答・・A

【解説】

プリズムシニングは、プラス度数では標準的に 1Δ~2Δ程度の BD で組み込まれます。

プリズム効果により像の跳躍が起こるのは二重焦点レンズ。左右の度数差がある場合に起こる上下プリズムの差を回避する加工法はスラブ・オフ加工(ダミーレンズを貼り遠方部を傾けPΔBU付与して加工しダミーレンズを剥す)。

24.レンズの要素について、誤っているのはどれか。

A.高屈折率素材のレンズほど低比重となる。

B.屈折率が高いとアッベ数は小さい傾向がある。

C.チタン化合物の含有量を増やすと屈折率が高くなる。

D.屈折率を高くすることで曲率をゆるくすることができる。

解答・・A

【解説】

高屈折率素材のレンズほど高比重。

25.眼鏡の取扱いで正しいのはどれか。

A.装飾品が取り付けてあるフレームは超音波洗浄器で洗浄する。

B.レンズを拭くときは、拭く方とは反対側のレンズの外側を持つ。

C.化粧汚れがある場合は中性洗剤を薄めた液で洗い、さらに水で丁寧に流す。

D.レンズにゴミや埃などが付いている時は最初に湿らせたティッシュペーパーで拭い取る。

解答・・C

【解説】

専用クリーナーなどの成分でも、表面に残るとレンズ表面の滑り感が低下する製品もありますので、しっかり丁寧に洗い落とすことが大切。

26.ルーペについて、正しいのはどれか。

A.宝石用のルーペは最高倍率としての使い方をしている。

B.基準倍率は眼前 300mm の位置に物体を置いたときの見込み角の比である。

C.最高倍率はルーペをできるだけ物体に近づけたときの見込み角の比である。

D.眼鏡型拡大鏡は大きな輻湊が強いられてしまうような製品があるので注意を要する。

解答・・D

【解説】

ルーペの基準倍率とは、ルーペ度数[D]を4で割ったもので、レンズの焦点距離に物体が位置するように設計されています。ルーペの最高倍率とは、基準倍率に1を足したもので、レンズを目に密着させたときの倍率です。

27.Albert Mehrabian(アルバート・メラビアン)が提唱したコミュニケーションの三大要素において影響力が一番高いものはどれか。

A.声の調子

B.話の内容

C.服装などの身だしなみ

D.要素は全て同じ割合である

解答・・C

【解説】

耳よりも、目からの影響が強いとされています。選択肢A~Dで目からの要素は「服装などの身だしなみ」。

メラビアンの法則では、コミュニケーションの3大要素の影響力を、視覚(55%)、声や声の調子(38%)、言葉(7%)としています。

28.累進屈折力レンズをご使用のお客様で、手元のものにピントが合わない場合の改善点で正しいのはどれか。

A.加入度数を弱めに設定する。

B.累進帯長を短いタイプに変更する。

C.アイポイント高さを低めに設定する。

D.頂点間距離を標準より短く設定する。

解答・・B

【解説】

手元にピントが合わない理由は多岐にわたりますが、消去法で、下方回旋の量が小さく済む選択肢B。

29.自動車運転免許(第二種)の適性試験の合格基準で正しいのはどれか。

A.三桿法による奥行知覚検査を 3 回検査し、その平均誤差が 2cm 以下

B.一眼が見えない場合には他眼の視野が左右 150 度以上

C.片眼視力がそれぞれ 0.3 以上

D.両眼視力が 0.7 以上

解答・・A

【解説】

第二種は、片眼視力0.5以上、両眼で0.8以上が必要。深視力の合格基準は、三棹法の奥行知覚検査器により2.5mの距離で3回検査し、その平均誤差が2cm以下であること。

選択肢A以外は、第一種についての説明。

30.S-1.00D C-1.50D Ax90°Add+2.50D のデータより、近用度数で正しいのはどれか。

A.S±0.00D C+1.50D Ax180°

B.S±0.00D C-1.50D Ax90°

C.S+1.50D C-1.50D Ax180°

D.S-1.50D C+1.50D Ax90°

解答・・A

【解説】

S-1.00D C-1.50D Ax90° に、AddのS+2.50を加えますと、S+1.50 C−1.50 Ax90°。度数転換して、C+1.50 Ax180°。

31.レンズメータ使用時に水平方向に動かしてもコロナの位置が動かないのはどれか。

A.S-3.00D

B.S-2.00D C-2.00D Ax180°

C.S±0.00D C-2.00D Ax180°

D.S±0.00D C+2.00D Ax90°

解答・・C

【解説】

Ax180°の単性乱視は、選択肢C。

32.遠用 PD60mm、作業距離 35cm とした場合、計算で求める近用 CD で正しいのはどれか。ただし、頂点間距離 12mm、角膜回旋点間距離 13mm とする。

A.50mm

B.54mm

C.56mm

D.59mm

解答・・C

【解説】

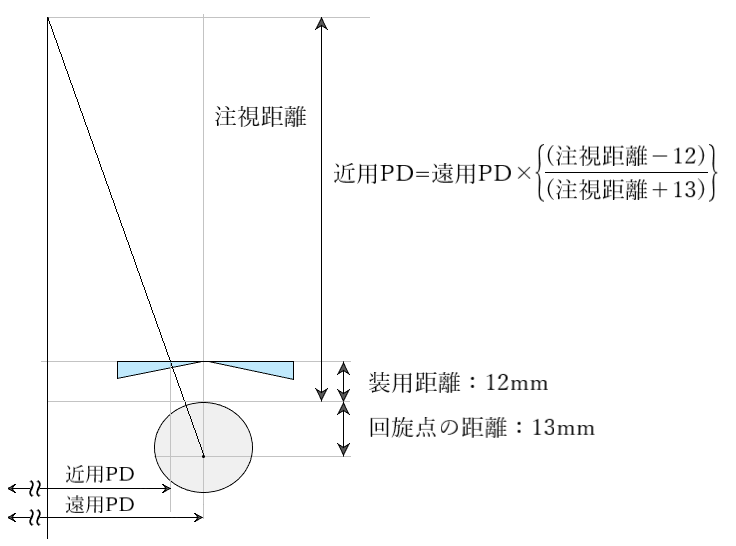

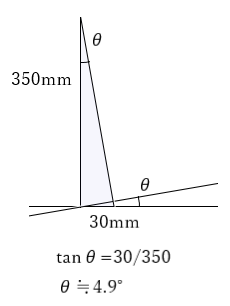

下図から、三角形の相似で、(遠用PD):(近用PD)=(注視距離+回旋点距離):(注視距離−装用距離)となりますので、[外同士で掛けたもの=内同士で掛けたもの]で計算します。

(遠用PD)×(注視距離−装用距離)=(近用PD)×(注視距離+回旋点距離)

実際に数字を当てはめて計算しますと、60×(350−12)=(近用PD)×(350+13)

PD近=60×(350−12)/(350+13)=60×(338/363)≒55.87

33.インディビジュアルレンズの注文に必要でない項目はどれか。

A.フレーム傾斜角

B.装用時前傾角

C.装用時そり角

D.頂点間距離

解答・・A

【解説】

フレーム傾斜角というよりも、装用状態における計測データが必要です。

34.レンズ注文に関して正しいのはどれか。

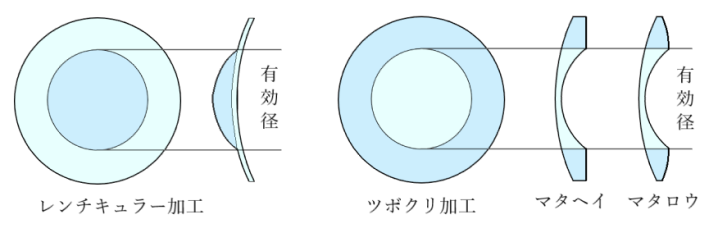

A.強度遠視でツボクリ加工を行う。

B.ツボクリ加工を行うと光学的暗点が生じる。

C.レンチキュラー加工を行うと中心厚が薄くなる。

D.レンチキュラー加工を行うと光学的複視が生じる。

解答・・C

【解説】

レンチキュラー加工は、中心厚が薄くなり、強度遠視、光学的暗点(びっくり箱現象)。

ツボクリ加工は、周辺部が薄くなり、強度近視、光学的複視。

35.パターンレス加工機によるレンズ加工で正しいのはどれか。

A.レンズ度数に関わらず同じヤゲンカーブで仕上げることが出来る。

B.チルト加工は特定の位置でヤゲン位置修正が可能である。

C.型板を用意しないと加工が出来ない。

D.枠替えの加工には対応していない。

解答・・B

【解説】

チルト(tilt)とは、傾く/傾けること。処方箋にあるTiltingは傾斜角。

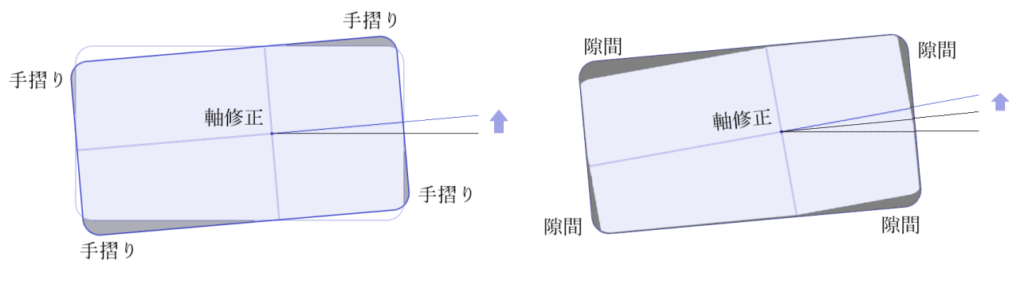

36.手摺り加工について、正しいのはどれか。

A.乱視軸の修正が可能である。

B.ヤゲンカーブの修正は出来ない。

C.レンズは片手で保持すると安定する。

D.平砥石ではレンズ前面と後面の保持角度を同じにする。

解答・・A

【解説】

多少の乱視軸修正は可能です。

例えば、玉形水平度を反時計回り⤴に修正したい場合には、レンズ上の右側↗、下の左側↙、内側の下↘、外側の上↖を削ると右側が上に回転する。この修正ではレンズサイズが小さくなるため、最初に大きめの時に有効。

37.バネ丁番の修理に必要なパーツとその特性で誤っているのはどれか。

A.周りを囲むスライドケース

B.ロック機構を持つプランジャー

C.バネを抑えるスプリングボルト

D.バネの伸びを増長するフラックス

解答・・D

【解説】

バネ丁番で国産に多いのは、スライド式です。周りを囲むスライドケース内に、バネとそれを抑えるスプリングボルトを組み込み、バネが飛び出さないようにロック機構(上下から抑え込むプランジャー、ロッキングデバイス、円柱型など)をもちます。

金属表面の酸化被膜を除去するフラックスは、ろう付けで使用します。

38.解剖学的フィッティングでの頭部形状の見極め箇所で誤っているのはどれか。

A.固い土台である骨

B.血管が少ない箇所

C.脂肪が少ない箇所

D.筋組織が少ない箇所

解答・・C

【解説】

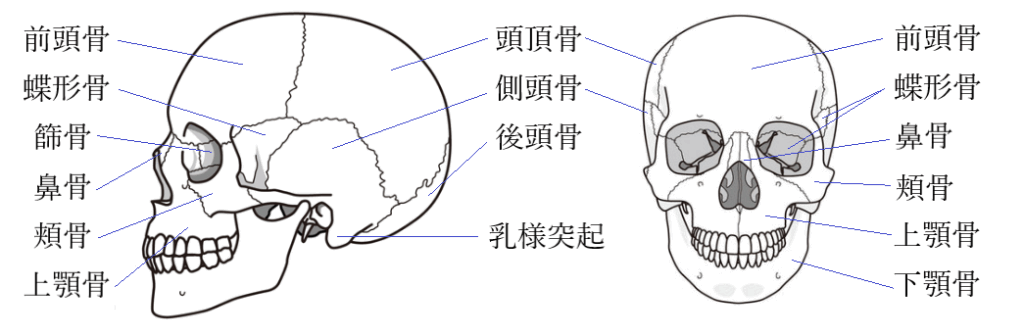

軟骨、血管(眼前動脈、眼角動脈・静脈など)、神経(三叉神経、顔面神経、大耳介神経など)、筋肉(、皺眉筋、鼻根筋、上唇鼻翼挙筋、鼻筋など)を避けます。

39.作業距離 35cm、瞳孔間距離 60mm での近用眼鏡のそり角調整について、正しいのはどれか。

A.170°

B.175°

C.180°

D.5°

解答・・A

【解説】

そり角は、遠用眼鏡では通常 180°(左右の視軸は平行であるため)。近用眼鏡では理論上は 170~175°(注視距離と瞳孔中心距離により計算)ですが、美観的にはあまり良くありません。

下図のように計算しますと、θ=約5°となります。左右で10°を180°から引いた値の170°。

40.力学的なパッドの役割や調整について、正しいのはどれか。

A.パッドが大きいほど鼻への圧力は増す。

B.シリコン製パッドは耐久性に優れずれにくい。

C.パッド位置は鼻筋の一番細いところに合わせる。

D.鼻の傾斜の緩い箇所に静止摩擦係数の大きいパッドを用いると良い。

解答・・D

【解説】

シリコン素材は摩擦係数が高く滑りにくいが、汗や脂を含みやすく汚れやすいので劣化が早い。

41.フィッティングに必要な骨格の形状や説明について、正しいのはどれか。

A.外耳孔の後部には乳様突起が突出している。

B.側頭骨は軽く隆起しており、下方に行くにつれ膨らみが増す。

C.鼻の大部分は硬骨で形成されており、パッドをしっかり支えることができる。

D.側頭骨は頭蓋の後下部を形成し頭蓋骨と脊柱上端を結合する貝殻状の骨である。

解答・・A

側頭骨は外耳孔をおおうような形で、その面は軽く隆起しており下方につれて内側に曲がります。鼻の上半分は 2 枚の支柱となる鼻骨があり、下半分の大部分は軟骨。

【解説】

42.美観的フィッティングで眼鏡の大きさの基準で正しいのはどれか。

A.顔幅が広い人は小さい眼鏡を掛けると顔を小さく見せられる。

B.フロント部の横幅は、目尻を結ぶ左右鉛直間の幅を基準とする。

C.フロント部の上下幅は、眉からあごまでの 1/3 程度の長さとする。

D.フロント部の上下幅が狭いと、顔は短く見え小柄でキュートなイメージとなる。

解答・・C

【解説】

眼鏡の上下幅が狭いと細長い顔、スマートな印象となります。上下幅が広いと短い顔、キュートで小柄な印象となります。

43.フィッティングで使用する工具の説明で正しいのはどれか。

A.先細ヤットコ平は、テコの原理で曲げる働きをさせる。

B.ねじを回すときは、時計技師と同じようにペン持ちをする。

C.ねじを回すときは、ドライバーでねじを押しながら回してはいけない。

D.リムカーブ修正用ヤットコは、テンプルの彎曲調整などにも使用できる。

解答・・D

【解説】

ねじ頭のサイズに合うドライバーを使用し、回す力よりも押す力を強くしないとねじ頭の溝がつぶれやすくなります。最初は少し強い力が必要(理由:静止摩擦力>動摩擦力)です。

44.ビジュアルポイントについて、正しいのはどれか。

A.遠用ビジュアルポイントの確認には、ミラー法が用いられる。

B.左右の眼の高さが異なる場合は、優位眼に合わせて測定をおこなう。

C.優位眼の関係で、近用ビジュアルポイントが左右どちらかに偏ることもある。

D.下方回旋力が足りない場合は、左右瞳孔中心が近用部よりも下側に観察される。

解答・・C

【解説】

優位眼(利き目)の関係では、一般的には、身体の正中線に視物を置き近方視するが、優位眼側に偏らせて近方視する場合があり、その多くは自覚していない。累進屈折力眼鏡では、装用者に視物を正中線に持っていくように指示するか、左右別々でインセット量を変えて注文するかの対応が必要です。

45.累進屈折力眼鏡の近方視時での両眼共通注視野を広くする調整で正しいのはどれか。

A.装用時前傾角を 11°から 9°に調整する。

B.玉形サイズがより大きいフレームを選定する。

C.角膜頂点間距離を 14mm から 12mm に調整する。

D.遠用ビジュアルポイントの高さが左右で異なる場合、左右同じ高さでフィッティングポイントを設定する。

解答・・C

【解説】

遠方と近方を共に視野を広くする為には頂点間距離を近づけますが、近方視に必要となる下方回旋量は大きくなります。

46.製造物責任法について誤っているのはどれか。

A.欧米では、日本よりも早くから法制化されていた。

B.消費者がメーカー側の過失を立証すれば損害賠償を受けられる。

C.眼鏡店は、安全で正しい眼鏡を調製し、消費者の安全を常に心がけた製品を提供しなければならない。

D.「製造上の欠陥」、「設計上の欠陥」、「表示・警告状の欠陥」の 3 つの欠陥に気を付けなければならない。

解答・・B

【解説】

眼鏡自体に損害が生じただけでは損害賠償の対象とはならず、人体や眼鏡以外のものに拡大損害が生じた場合に限り対象となります。

47.特定商取引法での取引別のクーリング・オフ期間について、誤っているのはどれか。

A.連鎖販売……………………20 日間

B.特定継続的役務提供………20 日間

C.訪問販売…………………… 8 日間

D.電話勧誘販売……………… 8 日間

解答・・B

【解説】

訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入の場合は 8 日間

連鎖販売・業務提供誘引販売取引の場合は 20 日間。

通信販売はクーリング・オフではなく「返品特約」の記載義務があります。

48.眼鏡処方せんを持たずに眼鏡作製に来店したお客様への対応で誤っているのはどれか。

A.急激な視力低下があり、眼鏡作製を希望された場合、眼科医療機関でのすみやかな受診を促した。

B.50 歳を過ぎて裸眼視力の低下があり、眼鏡作製を希望された場合、眼科医療機関での受診を促した。

C.最近見えにくいことがあり、眼鏡作製を希望された場合、眼鏡にて視力が改善したため、眼科医療機関への受診を勧めなかった。

D.小学生が学校の眼科健診で裸眼視力の低下を初めて指摘され、眼鏡作製を希望された場合、眼科医療機関でのすみやかな受診を促した。

解答・・C

【解説】

消去法で選択肢C。眼疾患の疑いがある方(本来治療が必要な方)が治療されずに放置されてしまうことが問題。

49.最近、物が二重に見えるために眼鏡作製を希望され来店されたお客様の対応で正しいのはどれか。

A.斜視と診断して眼科医療機関への受診を勧めた。

B.お客様の希望を優先してプリズム眼鏡を作製した。

C.最近起こった複視なので、しばらく時間をおいて再度眼鏡作製に来るように勧めた。

D.眼疾患や神経疾患の可能性があることを説明し、早急な眼科医療機関への受診を勧めた。

解答・・D

【解説】

屈折測定や視力測定の結果から、「近視、遠視、乱視、調節障害など」と判断することは「医行為」であり、眼鏡店で行うことは医師法で禁止されると解釈。診断は医行為。

プリズム処方も、他の疾患との鑑別が必要。眼科専門医への受診をお勧めしておけば間違いなし。

50.見え方の障害について、誤っているのはどれか。

A.日本の視覚障害の原因疾患の第 1 位は白内障である。

B.加齢黄斑変性や糖尿病網膜症の初期では、物が歪んで見えることがある。

C.視野障害を簡単に確認するためにクロックチャートやアムスラーチャートは有用である。

D.軽度の白内障では視力は保たれることが多いが、光をまぶしく感じる羞明や暗所での視力低下を来すことがある。

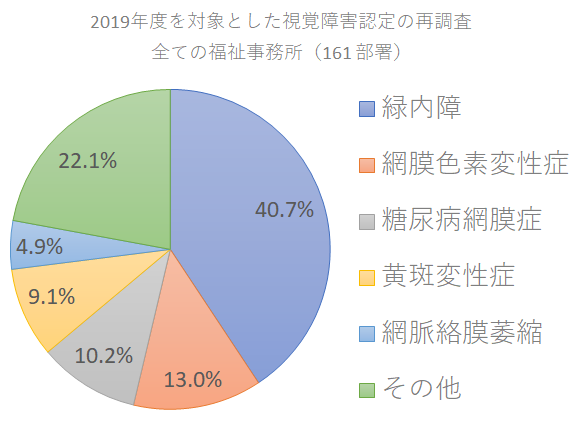

解答・・A

【解説】

2019年の視覚障害認定の調査で第1位は緑内障。

コメント メールアドレスが公開されることはありません。*が付いている欄は必須項目です。