Last Updated on 5か月 by 管理者

視能訓練士の国家試験54回の解説をコメントでお願いされましたので、早速ですがわかりやすく解説していきたいと思います。コメントしてくださった方、ありがとうございます!

問1.PCR 法で増幅しているのはどれか。

1.DNA

2.mRNA

3.タンパク質

4.リボソーム

5.ポリメラーゼ

正解・・1

PCR(Polymerase chain reaction)法とは、DNAポリメラーゼによるDNAの連続増幅反応のことです。

ポリメラーゼとはDNAやRNAを複製するタンパク質で、DNAを複製するタンパク質をDNAポリメラーゼといいます。DNAは遺伝情報を保存するためのもので、mRNA(messenger ribonucleic acid)はその遺伝情報をリボゾームまで伝令します。

2.平滑筋はどれか。

1.心 筋

2.眼輪筋

3.上斜筋

4.上眼瞼挙筋

5.瞳孔括約筋

正解・・5

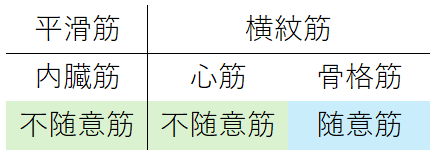

心筋と骨格筋は横紋筋、内臓筋は平滑筋です。心筋は内臓筋ではあるが平滑筋ではない事に注意。

眼輪筋や上斜筋、上眼検挙筋は随意的に動かせる横紋筋です。瞳孔括約筋は自分の意思では動かせない不随意的な平滑筋です。また、心筋は不随意的ですが横紋筋です。

3.後天性斜視の原因とならないのはどれか。

1.Basedow 病

2.Brown 症候群

3.Sjögren 症候群

4.眼窩底骨折

5.重症筋無力症

正解・・3

Basedow病は、後天性自己免疫性甲状腺機能亢進症です。主な眼筋障害は上直筋の変性、下直筋と下斜筋の癒着による下直筋が弛緩しないことによる上転障害。

Brown症候群は、内転時の上転障害があります。先天性では上斜筋腱が短いなどによる上斜筋の伸展障害、後天性では炎症や外傷、上斜筋手術などにより発症します。

重症筋無力症では、眼瞼下垂や不規則な眼球運動障害があります。神経節接合部における刺激伝達の障害で、眼筋のみが侵される眼筋型と、眼筋も含めた全身が侵される全身型があります。

Sjögren症候群は、乾性角結膜炎・口内乾燥症・多発性関節炎を3主徴とする自己免疫疾患です。遺伝的要因、ウイルスなどの環境要因、免疫異常、女性ホルモンの要因などがあります。眼筋障害はありません。

4.自己免疫疾患はどれか。

1.Crouzon 症候群

2.Down 症候群

3.Marfan 症候群

4.Stevens-Johnson 症候群

5.Sturge-Weber 症候群

正解・・4

Crouzon症候群は、成人になるにつれ徐々に行われる頭蓋骨の自然癒合が早期に起こる頭蓋縫合早期癒合症の1つで、カエル様顔貌(froglike face)を示します。眼窩が浅いため、眼球突出、外斜視、視神経萎縮を起こします。Apert症候群とは異なり、合指症(syndactylia)は伴いません。遺伝子異常が原因。

Down症候群は、染色体異常による先天性疾患。Marfan症候群も、遺伝的な疾患。

Sturge-Weber症候群は、脳の軟膜血管腫、顔面のポートワイン母斑、緑内障を特徴とする神経皮膚症候群の1つです。遺伝子の変異疾患。

Stevens-Johnson症候群は、薬剤や食物に対する過敏症として現れる自己免疫疾患です。多形成紅斑で、皮膚や結膜、その他粘膜が侵されます。重症の偽膜性結膜炎を起こし、後遺症として瞼球癒着、瞼縁癒着、眼球乾燥などがみられます。

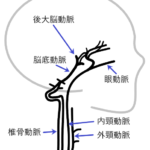

5.内頸動脈-後交通動脈分岐部の動脈瘤により障害されやすい脳神経はどれか。

1.視神経

2.動眼神経

3.滑車神経

4.外転神経

5.顔面神経

正解・・2

内頸動脈(IC)-後交通動脈分岐部の動脈瘤は、肥大により動眼神経を圧迫し、動眼神経麻痺などが起こります。動脈瘤の破裂によるクモ膜下出血の原因として頻度が高いものになります。クモ膜は、硬膜と軟膜の中間に位置するクモの巣のような薄い膜です。

6.ERG での律動様小波の発生源はどれか。

1.杆 体

2.錐 体

3.双極細胞

4.Müller 細胞

5.アマクリン細胞

正解・・5

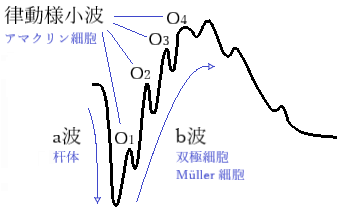

光刺激により生じる電気的インパルスは、視細胞、双極細胞、水平細胞、Müller細胞、アマクリン細胞、神経節細胞…へと伝達します。これらを総合的に記録したものが網膜電図(electroretinogram:ERG)です。

陰性(下向き)のa波、陽性(上向き)のb波、b波上の律動様小波(oscillatory potential:OP)が記録されます。

a波の発生源は視細胞における過分極応答、b波は双極細胞とMüller細胞の相互作用、OPはアマクリン細胞や回帰性回路や反響回路などで生じる電位変動です。

7.副腎皮質ステロイド薬による副作用はどれか。

1.喘 息

2.低血糖

3.緑内障

4.体重減少

5.ネフローゼ症候群

正解・・3

副腎皮質ステロイド薬による副作用は、高血糖、高血圧症、ステロイド緑内障、ステロイド白内障、ステロイド糖尿病、ステロイド骨粗鬆症、高脂血症などです。

ネフローゼ症候群(肝機能、腎機能障害)の治療でステロイドを使用することもあります。

8.神経伝達物質はどれか。

1.リパーゼ

2.インスリン

3.エストロゲン

4.アセチルコリン

5.エリスロポエチン

正解・・4

神経伝達物質は、アミノ酸、ペプチド類、モノアミン類(ドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリン)、アセチルコリン。

リパーゼは脂肪を分解する酵素で膵臓で作られます。インスリンは血液中のグルコースを取り込みを促進する膵臓ホルモン。エストロゲンは女性ホルモン、男性ホルモンはテストステロン。エリスロポエチンは赤血球の産出を促進するホルモンで腎臓から分泌されます。

9.下垂体から分泌されるホルモンはどれか。 2 つ選べ。

1.アドレナリン

2.アンドロゲン

3.エストロゲン

4.成長ホルモン

5.甲状腺刺激ホルモン

正解・・4、5

脳下垂体の前葉からは、成長ホルモン、性腺刺激ホルモン(黄体形成ホルモン、卵胞刺激ホルモン)、甲状腺刺激ホルモン、副腎皮質刺激ホルモン、プロラクチン。脳下垂体の後葉からは、パソプレシン(抗利尿ホルモン)、オキシトシンが分泌されます。

アドレナリンは副腎から分泌。アンドロゲンは精巣から、エストロゲンは卵巣から分泌。

10.成人で赤血球を造るのはどれか。

1.骨 髄

2.膵 臓

3.胆 囊

4.松果体

5.副腎皮質

正解・・1

赤血球は骨髄の造血幹細胞が細胞分裂を繰り返して作られます。赤血球の産出を促進する造血因子はエリスロポエチンという腎臓から分泌されるホルモン。

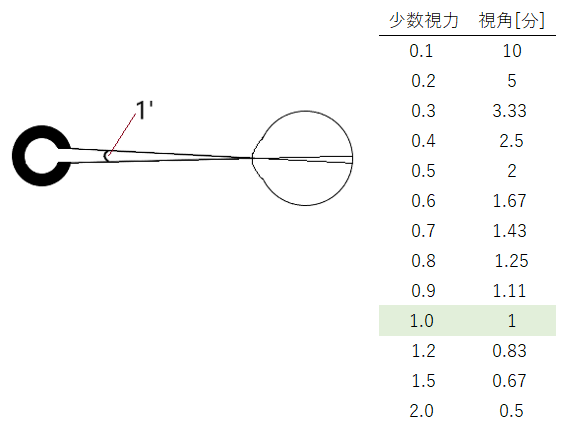

11.5 m 用視力表で視力 0.4 の Landolt 環の切れ目の視角[分]はどれか。

1.1.5

2.2.0

3.2.5

4.3.0

5.3.5

正解・・3

例えば、視力1.0は視角1分の逆数で表されます。つまり、視角は視力の逆数ですので1/0.4=2.5[分]

12.眼鏡度数 -10.00D で完全矯正される近視眼に対してコンタクトレンズを処方する場合に適切な度数[D]を求めよ。眼鏡の頂点間距離は 12 mm とする。

1. -7.00

2. -8.00

3. -9.00

4.-10.00

5.-11.00

正解・・3

単純な装用距離による度数変化のみを考えて計算しますと、

D=−10.00/(1-0.012×(−10.00))≒−8.93[D]

【公式】:DCL=D眼鏡/(1−d×D眼鏡)、D眼鏡=DCL/(1+d×DCL)

別解:−10.00[D]の焦点距離は1/(10.00)=0.1[m]、よって、角膜頂点から眼鏡装用距離12mmを足した0.1+0.012=0.112[m]の逆数から度数が求められますので、D=1/0.112≒8.93[D]

13.Landolt 環の黒い部分の輝度が 25 cd/m2、一方、白い背景の輝度は 475 cd/m2 であった。この場合の視標のコントラスト[%]はどれか。

1.75

2.80

3.85

4.90

5.95

正解・・4

(475−25)/(475+25)×100=450/500×100=90[%]

【公式】:コントラスト[%]=(最高輝度−最低輝度)/(最高輝度+最低輝度)×100

因みに、視標のコントラストは、JIS規格で74%以上と規定しています。

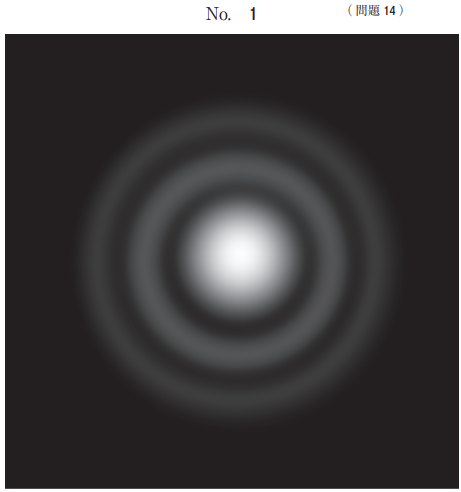

14.円形開口を通過した光線によって、開口部から遠く離れた観察平面上に同心円状の明暗のパターン(別冊No. 1)がみられた。この現象に関係するのはどれか。

1.回 折

2.干 渉

3.散 乱

4.反 射

5.偏 光

正解・・1

光の干渉によるニュートンリングではなく、円形開口を通過した光線によるものですので回折像。

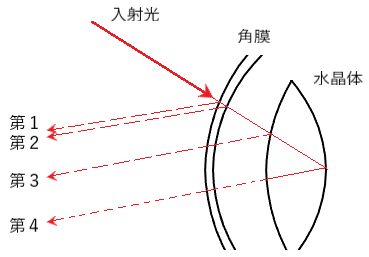

15.角膜反射像として用いられる Purkinje-Sanson 第 1 像はどの反射像か。

1.角膜前面

2.角膜後面

3.水晶体前面

4.水晶体後面

5.網膜内境界膜

正解・・1

Purkinje-Sanson像は下図のように見えます。第1像と第2像は角膜反射ですがくっついて1つに見えます。

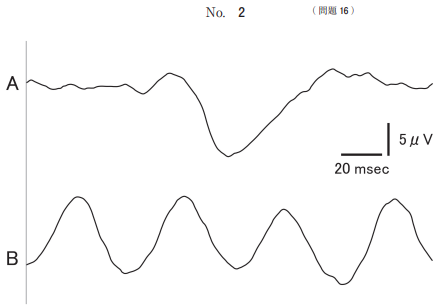

16.パターン反転刺激を用いて同一健常者から得られた視覚誘発電位〈VEP〉の波形(別冊No. 2)を別に示す。A と B の測定条件の違いはどれか。

1.屈折矯正

2.刺激野の平均輝度

3.順 応

4.チェックサイズ

5.反転頻度

正解・・5

17.眼球運動障害を中枢性と末梢性に鑑別する際に有用な現象はどれか。 2 つ選べ。

1.Bell

2.Bielschowsky

3.Marcus Gunn

4.Pulfrich

5.人形の眼

正解・・1、5

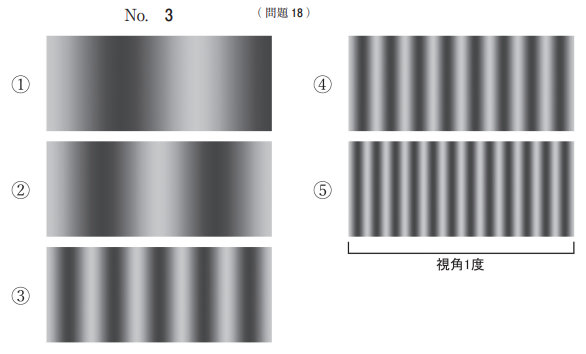

18.さまざまな空間周波数の正弦波(別冊No. 3)を別に示す。健常者で最も高いコントラスト感度を示すのはどれか。

1.①

2.②

3.③

4.④

5.⑤

正解・・3

空間周波数特性(Modulation Transfer Function:MTF)による眼球結像系の評価は、網膜色素変性症、先天性白内障、弱視などでの見え方の異方性などに応用できます。

視角1°あたりの周波の数を空間周波数f[cycles/degree]といい、①~➄はそれぞれ1.5、2、5、8、12を示します。輝度により変わりますが、コントラスト感度は5[c/deg]あたりがピークを持ちますので③が正解。

横軸に空間周波数[c/deg]、縦軸にコントラスト感度を表す図は以下のようになります。例えば、正眼では5[c/deg]付近の波長をよく通すBand-Pass型、網膜色素変性では高い周波数を通し難いLow-Passを示します。

19.AC/A 比が減少する薬剤はどれか。 2 つ選べ。

1.アトロピン硫酸塩

2.シクロペントラート塩酸塩

3.ジスチグミン臭化物

4.トロピカミド

5.ピロカルピン塩酸塩

正解・・3、5

AC/A比が下がる薬剤とはつまり、近見三反応(調節、輻輳、縮瞳)のどれかを阻害する薬剤を選ぶ問題です。

散瞳する薬剤は、アトロピン硫酸塩水和物、シクロペントラート塩酸塩(サイプレジン:参天製薬)、トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩(ミドリンP:参天製薬、サンドールP:日本点眼薬研究所、オフミック:わかもと製薬)、トロピカミド(ミドリンM:参天製薬、ネオシネジン:コーワ興和)などがあります。調節麻痺剤としても使用されます。

ジスチグミン臭化物は、手術後及び神経因性膀胱などの低緊張性膀胱による排尿困難

、重症筋無力症などの治療で用いられ、縮瞳します。

ピロカルピン塩酸塩は、緑内障やシェーグレン症候群の治療薬として用いられ、縮瞳します。

20.単位時間当たりに発散または入射する光量はどれか。

1.輝 度

2.光 束

3.光 度

4.照 度

5.網膜照度

正解・・2

単位はそれぞれ、輝度[cd/m2]、光束[lm]、光度[cd]、照度[lx、lm/m2]、網膜照度[cd/m2]です。

1m2当たりの光度が輝度、1m2当たりの光束が照度。

21.視能訓練士の業務で正しいのはどれか。

1.臨地実習生のインシデントは報告不要である。

2.医療機関を退職した視能訓練士に守秘義務はない。

3.国家試験合格後は免許申請前でも業務を行ってよい。

4.患者の状態に応じたリスクを予測し、安全確保に努める。

5.診療録の作成は医師法により定められており、視能訓練士にその義務はない。

正解・・4

22.中心フリッカ検査で正しいのはどれか。

1.空間周波数特性が関与する。

2.過熟白内障の影響を受けない。

3.網膜色素上皮の機能を評価する。

4.眼精疲労では限界フリッカ値が低下する。

5.限界フリッカ値における 20 Hz は正常である。

正解・・4

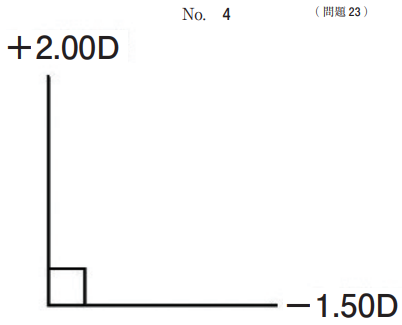

23.検影法の結果(別冊No. 4)を別に示す。レンズ式で正しいのはどれか。

1.+2.00D cyl-0.50D 180°

2.+2.00D cyl-3.50D 90°

3.+1.50D cyl-3.50D 90°

4.+1.50D cyl+3.50D 90°

5.+1.50D cyl+0.50D 180°

正解・・2

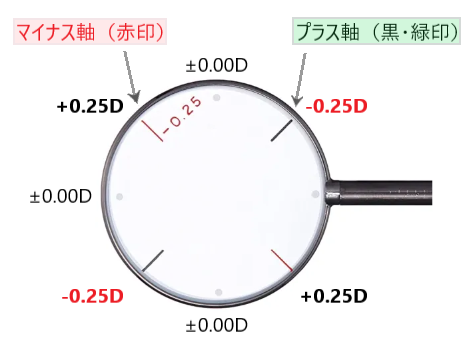

選択肢2の「+2.00D cyl-3.50D 90°」の「+2.00D」は縦+2.00 横+2.00、「cyl-3.50D 90°」は縦−3.50 横±0.00です。縦と横をそれぞれ足し合わせると図のような「縦+2.00、横−1.50」となります。

24.遠点が眼前 2 m、+3.00D を付加して測定したときの近点は眼前 20 cm であった。このときの調節力[D]はどれか。

1.0.00

2.1.50

3.3.00

4.4.50

5.6.00

正解・・2

遠点が眼前2mということから−0.50Dの近視、+3.00D付加した状態は−3.50Dの近視状態とほぼ等しくなります(頂点間距離を無視しているため)。近点が20cmということから−5Dになるために必要な調節力を求めますと、−5.00−(−3.50)=−1.50[D]。よって必要調節力は1.50D。

25.仮性同色表で正しいのはどれか。 2 つ選べ。

1.照明条件が重要である。

2.検査表は指でなぞらせる。

3.視力の程度に影響されない。

4.混同色の原理を利用している。

5.色覚異常の程度判定に用いる。

正解・・1、4

照明は、自然光の下か、窓がなければ昼白色・昼光色蛍光灯(500lx以内)下で行います。検査表の変色を防ぐため、直接素手で触れてはいけません。

26.日常視に最も近い網膜対応検査はどれか。

1.赤フィルタ法

2.残像転送試験

3.Worth 4 灯試験

4.大型弱視鏡検査

5.Bagolini 線条検査

正解・・5

Bagolini 線条検査とは、45°と135°方向に線条が入ったレンズを左右に挿入した光源の見え方を調べる試験で、日常に最も近い網膜対応検査です。

日常視に近い順に、Bagolini 線条検査、大型弱視鏡検査、Worth 4 灯試験、残像検査です。

27.眼球突出計検査が有用なのはどれか。

1.強度遠視

2.高眼圧症

3.眼窩内腫瘍

4.重症筋無力症

5.Duane 症候群

正解・・3

眼球突出度はおよそ15mm前後(11~18mm)であり、3mm以上の左右差がある場合には病的と考えられます。片眼性の眼球突出は眼窩内病変、両眼性は全身疾患によることが多いです。

28.視交叉が障害されたときにみられる視野異常はどれか。

1.左中心暗点

2.左同名半盲

3.右水平半盲

4.両耳側半盲

5.右上 1/4 同名半盲

正解・・4

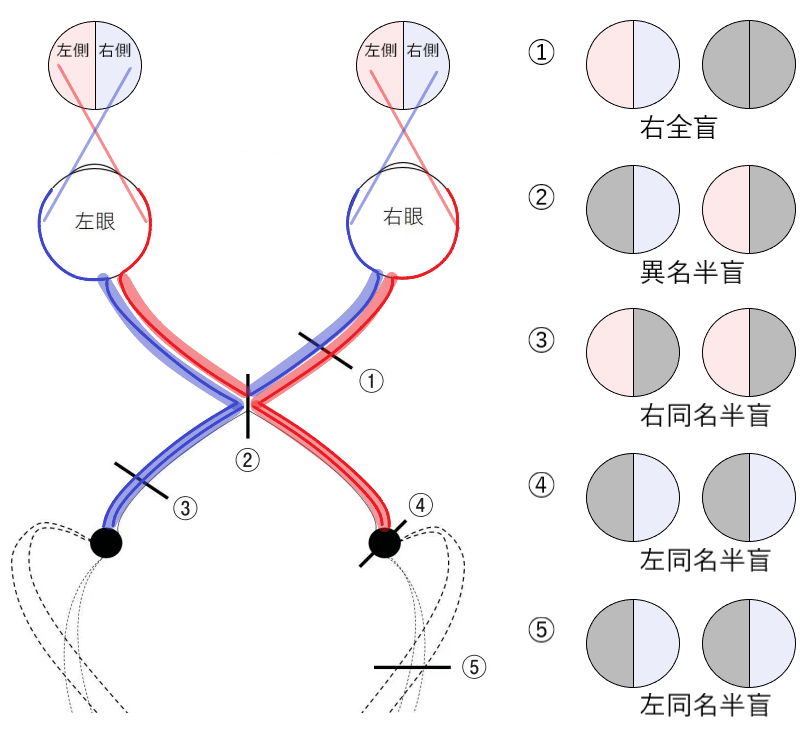

視交叉の障害は下図でいう②です。

29.検査と関連する法則の組合せで誤っているのはどれか。

1.電気眼振図 ― Sherrington の法則

2.不等像視検査 ― Knapp の法則

3.Hess 赤緑試験 ― Hering の法則

4.プリズム眼鏡検査 ― Prentice の法則

5.Goldmann 視野計検査 ― Weber-Fechner の法則

正解・・1

Sherringtonの法則とは、運動ニューロンの活性化により緊張筋が調節され、中枢神経からの指令により筋肉が収縮され、一方で拮抗筋が弛緩されるという法則。

Knappの法則とは、補正レンズを後頂点位置と眼の第一焦点が一致するように装用すると、Shape factor(レンズの中心厚などによる要因)を無視した場合には、軸性屈折異常に対しての網膜像の大きさは変わらないとする法則。

Heringの法則とは、両眼神経支配の法則であり、左右眼は同一の神経支配であるため片眼のみ自由に動かすことはできないという法則。

Prenticeの法則とは、1Dのレンズ光学中心から1cmずれた位置で発生するプリズム量を1Δとする法則。

Weber-Fechnerの法則とは、感覚とその必要となる刺激量は対数の関係があるという法則であり、刺激量が小さいほど鋭敏で、刺激量が大きいほど鈍感になるというもの。

30.定量検査でないのはどれか。

1.M-CHARTS

2.残像転送試験

3.Krimsky 試験

4.瞳孔間距離計測

5.Goldmann 視野計検査

正解・・2

残像転送試験(After image transfer test:A.I.T.T.)は、一眼に照射した残像を他眼に転送させる試験です。縦の残像とH.B.(Haidinger’s brush)の位置関係を確認する定性検査です。

31.問題指向型診療記録について、略語と英語の組合せで誤っているのはどれか。

1.S ― second opinion

2.O ― objective data

3.A ― assessment

4.P ― plan

5.POMR ― problem oriented medical record

正解・・1

医療現場において、問題指向型システム(Problem Oriented System:POS)という手法により、問題指向型診断記録(Problem Oriented Medical Record:POMR)を、4項目のSOAP(主観的:Subject、客観的Object、評価:Assessment、計画:Plan)により作成します。

32.我が国における遠見視力検査の標準的な検査距離[m]はどれか。

1.0.3

2.0.5

3.1.0

4.3.0

5.5.0

正解・・5

日本の標準測定距離は、遠見視力5m、近見視力30cmですが、欧米の標準測定距離は遠見視力20feet(6.096m)、近見視力16inch(40.64cm)で行います。※ 1feet=12inch、1inch=0.0254m

33.乱視の検出に用いるのはどれか。

1.直像鏡

2.角膜知覚計

3.クロスシリンダ

4.ディスタントメータ

5.ノンコンタクトトノメータ

正解・・3

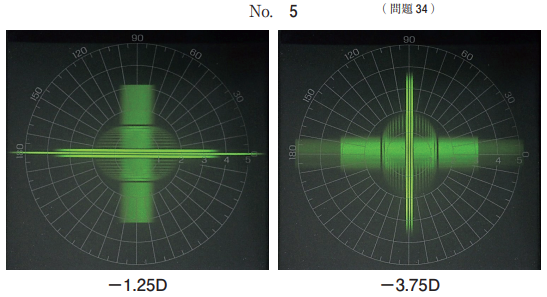

34.投影式レンズメータでレンズ度数を測定したところ、別図(別冊No. 5)のように -1.25D と -3.75D でピントが合った。レンズの度数はどれか。

1.-1.25 cyl+2.50D 90°

2.-3.75D cyl+2.50D 90°

3.-1.25D cyl+2.50D 90°

4.-1.25D cyl+3.75D 90°

5.-3.75D cyl+1.25D 90°

正解・・なし

S−1.25 C−2.50 Ax90°です。度数変換するとS−3.75 C+2.50 Ax180°ですので正解なし。

35.らせん状視野の検出に適しているのはどれか。

1.フリッカ視野計

2.Amsler チャート

3.Förster 視野計

4.Goldmann 視野計

5.Humphrey 視野計

正解・・4

らせん状視野とは、心因性により検査中に視野やどんどん狭くなっていくものです。

36.大型弱視鏡を用いて他覚的斜視角を測定する際、測定スライドのサイズを決定するときに参考にするのはどれか。

1.視力値

2.同時視の程度

3.立体視の程度

4.感覚性融像の有無

5.自覚的斜視角の大きさ

正解・・1

明視可能な、小さい視標を用います。

37.Hess 赤緑試験における検査の必要条件はどれか。

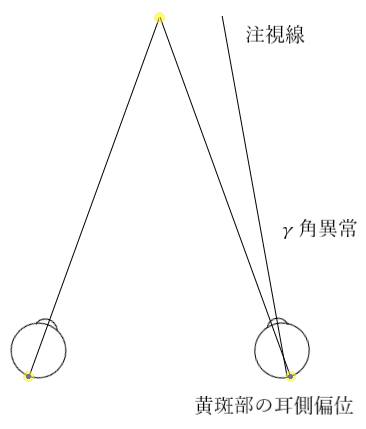

1.γ 角異常がない。

2.回旋複視がない。

3.共同性斜視である。

4.網膜正常対応である。

5.核上性眼球運動異常がない。

正解・・4

γ角異常がある場合でも網膜正常対応があれば検査可能です。

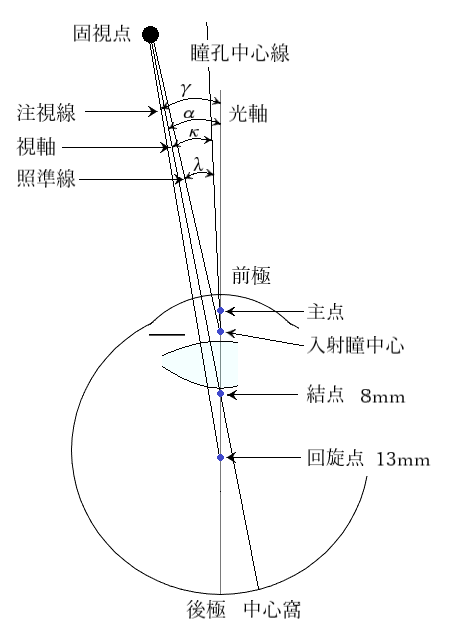

因みに、大型弱視鏡で測定するγ角とは、実際にはλ角です。

38.相対的瞳孔求心路障害を呈する疾患はどれか。

1.視神経炎

2.Adie 症候群

3.動眼神経麻痺

4.Horner 症候群

5.瞳孔括約筋断裂

正解・・1

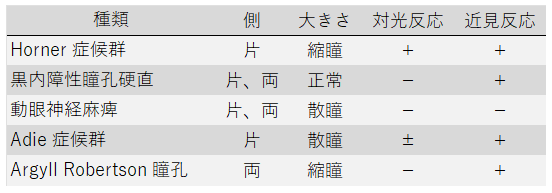

相対的瞳孔求心路障害(relative afferent pupillary defect:RAPD)は、視神経障害や広範な網膜障害による入力系の異常です。一眼に光を照射した時と他眼に照射したときの縮瞳に左右差があり、縮瞳しない(誘発される縮瞳量が小さい)方の眼に異常があると考えられます。

動眼神経(副交感神経)の障害は散瞳がみられ(瞳孔括約筋の障害)、交感神経の障害では縮瞳がみられます(瞳孔散大筋の障害)。

動眼神経麻痺では、眼位は外方・外下方に偏位し、眼瞼下垂、散瞳、対光反射が消失します。Adie瞳孔では、動眼神経の副交感神経成分の障害により片側の散瞳、対光反応の消失がみられます。

Horner症候群では、視床下部から瞳孔までの交感神経線維の障害により片側の縮瞳、軽度の眼瞼下垂(眼裂狭小)などが起こります。

39.医師の具体的指示が必要な視能訓練士の業務はどれか。

1.眼位検査

2.視力検査

3.OCT 検査

4.散瞳薬点眼

5.涙道通水通色素検査

正解・・4

40.細菌性結膜炎はどれか。

1.咽頭結膜熱

2.新生児眼炎

3.巨大乳頭結膜炎

4.流行性角結膜炎

5.急性出血性結膜炎

正解・・2

新生児眼炎とは、母親の淋菌やクラミジア感染により生じる細菌性結膜炎であり、感染した産道を通過する際に20%~40%の確率で生じるとされています。

咽頭結膜熱、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎はウイルス性結膜炎。

巨大乳頭結膜炎はアレルギー性結膜炎。

41.先天内斜視にみられるのはどれか。 2 つ選べ。

1.眼球後退

2.交差固視

3.片目つぶり

4.小角度の斜視

5.見かけ上の外転制限

正解・・2、5

内斜視が発症した時期から、生後から6ヶ月以内を先天内斜視、生後12ヶ月以内を乳児内斜視として定義されていたが、先天発症でないものも確認されて以降は、6ヶ月以内に発症した非調節性の内斜視を一般的に乳幼児内斜視と呼ぶようになりました。

42.不同視弱視で正しいのはどれか。 2 つ選べ。

1.顕性斜視を合併する。

2.弱視眼は偏心固視である。

3.遠視性不同視に生じやすい。

4.網膜対応は調和性異常対応を示す。

5.軸性の遠視性不同視では弱視眼の眼軸長が健眼より短い。

正解・・3、5

不同視弱視は、遠視度が強い方の眼が使用されず、視力発達が阻害されて起こる弱視です。屈折性弱視は、両眼とも遠視度が強く起こるものです。

軸性遠視は、眼軸が短いもの。

43.異常神経再生がみられるのはどれか。

1.開散麻痺

2.外転神経麻痺

3.滑車神経麻痺

4.動眼神経麻痺

5.眼球運動失行症

正解・・4

動眼神経麻痺の回復過程で生じる動眼神経線維の異常再生(動眼神経再生過誤)では、眼瞼下垂などが起こります。

44.画家の C. Monet〈C. モネ〉は白内障術前に赤い色調の絵を描き、白内障術後は青い色調の絵を描いたことで有名である。考えられるのはどれか。

1.色視症

2.色失語

3.色失認

4.大脳性色覚障害

5.後天赤緑色覚異常

正解・・1

白内障では水晶体が黄変し短波長である青色光が遮られます。術後では青色光が網膜に届くようになります。

白内障術後では、青く見える(青視症:短波長の過剰入射)や赤く見える(赤視症:強い光の入射)が起こることがあります。近年では水晶体の分光透過特性が近似された色相と彩度のIOLが開発されております。

因みに、画家ファン・ゴッホさんは黄視症だったようです。

45.「学校においては、毎学年定期に、児童生徒等の健康診断を行わなければならない。」と学校での健康診断の実施を定めているのはどれか。

1.学校教育法

2.児童福祉法

3.成育基本法

4.母子保健法

5.学校保健安全法

正解・・5

学校保健安全法は、学校における児童生徒及び職員の健康と安全の保持増進を目的とします。

第3節 第13条(児童生徒等の健康診断)において「学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。」、「学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。」とあります。

46.先天外眼筋線維症〈general fibrosis syndrome〉にみられるのはどれか。

1.顎上げ

2.首ふり

3.Bell 現象

4.片目つぶり

5.前庭眼反射

正解・・1

47.眼窩先端部病変に伴う症状で誤っているのはどれか。

1.眼球運動障害

2.眼球陥凹

3.眼瞼腫脹

4.結膜充血

5.視力低下

正解・・2

48.ミトコンドリア病はどれか。 2 つ選べ。

1. 2 型 2 色覚

2.眼皮膚白皮症

3.網膜芽細胞腫

4.Leber 遺伝性視神経症

5.慢性進行性外眼筋麻痺

正解・・4、5

ミトコンドリア病は、ミトコンドリア機能の障害により出現する病態の総称です。

代表的なものに、慢性進行性外眼筋麻痺症候群(CPEO)、ミトコンドリア脳筋症・乳酸アシドーシス・脳卒中様発作 症候群(MELAS)、赤色ぼろ繊維・ミオクローヌスてんかん症候群(MERRF)、リー症候群などがあります。

49.眼内レンズの度数計算で必要なのはどれか。

1.角膜径

2.瞳孔径

3.水晶体厚

4.全屈折度

5.角膜曲率半径

正解・・5

IOL度数の算出は、角膜屈折力、眼軸長、術後予想前房深度(IOL固定位置)などが必要です。

角膜屈折力はケラトメータ、眼軸長は光学式眼軸長測定装置、術後前房深度は角膜屈折力や眼軸長からの予測値を用います。角膜屈折力は前面曲率半径からの換算屈折力1.3375を用いて全屈折力が算出されます。

50.重症筋無力症の所見で正しいのはどれか。

1.眼球陷凹

2.結膜充血

3.外眼筋肥厚

4.症状の日内変動

5.内転時の瞼裂狭小

正解・・4

重症筋無力症は神経節接合部の刺激伝導が障害されて生じる自己免疫疾患です。骨格筋の易疲労性と症状の日内変動が特徴です。反復する運動や持続的な筋肉の使用により骨格筋が低下し(易疲労性)、休息により改善します。夕方に悪化し(日内変動)、日により症状が変動します(日差変動)。

初期症状では眼瞼下垂や眼球運動障害による複視などです。

51.微小斜視弱視の特徴で誤っているのはどれか。

1.遠視性不同視を伴う。

2.網膜正常対応である。

3.大まかな立体視を認める。

4.中心窩付近に抑制暗点を伴う。

5. 5 ° 以下の微小斜視が原因である。

正解・・2

52.回旋斜視で正しいのはどれか。

1.外方回旋斜視が多い。

2.上下偏位は伴わない。

3.水平直筋の後転で矯正する。

4.動眼神経麻痺にはみられない。

5.上下直筋の水平移動手術では治らない。

正解・・1

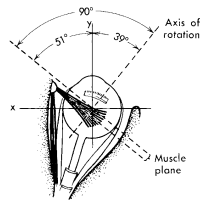

上下回旋斜視で最も多いのは、上斜筋麻痺による外方回旋斜視です。付着位置から上斜筋は内方回旋・下転の働きを持ちます。

53.疾患とプリズムでの矯正方法の組合せで正しいのはどれか。

1.交代性上斜位 ― 両眼基底下方

2.右外転神経麻痺 ― 右眼基底内方

3.後天共同性内斜視 ― 両眼基底内方

4.左 Duane 症候群Ⅰ型 ― 左眼基底外方

5.右方静止位の先天眼振 ― 両眼基底内方

正解・・4

Duane 症候群のⅠ型は外転障害。Ⅱ型は内転障害。Ⅲ型は外転・内転障害。

54.斜視の種類と術式の組合せで正しいのはどれか。 2 つ選べ。

1.下斜筋過動 ― trick 手術

2.上直筋麻痺 ― Knapp 法

3.動眼神経麻痺 ― Jensen 法

4.Brown 症候群 ― 後藤法

5.後天滑車神経麻痺 ― 原田-伊藤法

正解・・2、5

55.非屈折性調節性内斜視で正しいのはどれか。

1.近見斜視角と遠見斜視角の程度は同じである。

2.二重焦点眼鏡の適応となる。

3.中等度の近視が最も多い。

4.両眼視機能は不良である。

5.低 AC/A 比である。

正解・・2

56.術後に眼球運動障害をきたすのはどれか。

1.Faden 手術

2.外直筋後転 8 mm

3.下直筋後転 7 mm

4.上直筋後転 6 mm

5.内直筋後転 5 mm

正解・・1

57.弱視と視能訓練の組合せで正しいのはどれか。

1.斜視弱視 ー 視能訓練より斜視手術を優先する。

2.不同視弱視 ー 健眼の眼鏡度数は低矯正とする。

3.屈折異常弱視 ー 眼鏡度数は過矯正とする。

4.微小斜視弱視 ー 屈折矯正は不要である。

5.形態覚遮断弱視 ー 視能訓練より原因疾患の治療を優先する。

正解・・5

58.屈折性調節性内斜視の視能矯正で誤っているのはどれか。

1.眼鏡常用が必要である。

2.長期的な経過観察が必要である。

3.屈折検査に加えて眼位検査も行う。

4.調節麻痺薬を用いた屈折検査を行う。

5.完全矯正後、斜視が矯正されれば低矯正の眼鏡に変更する。

正解・・5

59.後天眼球運動障害の視能訓練でないのはどれか。

1.輻湊訓練

2.融像野拡大訓練

3.fusion lock training

4.衝動性眼球運動訓練

5.生理的複視認知訓練

正解・・5

60.視能訓練のインフォームドコンセントで誤っているのはどれか。

1.目的と目標を説明し理解を得る。

2.訓練による副作用の説明は省略が可能である。

3.患児への説明は発達段階に合わせて丁寧に行う。

4.訓練のおおよそのスケジュールと予後を説明する。

5.訓練をしなかった場合に予測されることを説明する。

正解・・2

インフォームド・コンセントとは、inform(知らせる、通知する、情報提供する)してconsent(同意、承諾)することで、医師と患者との間には十分な説明とその同意が必要であるという考え方です。同意するだけではなく、説明を受けた上で自由意志に基づき拒否することもインフォームドコンセントに含まれます。患者側も「全てお任せします」というスタンスはインフォームドコンセントにおいては不適切となります。

61.高齢者の心理的特徴で誤っているのはどれか。

1.記銘力は保たれる。

2.心身の老化には個人差がある。

3.感情のコントロール能力は低下する。

4.体力の低下は気力の低下につながる。

5.注意力を保持することが難しくなる。

正解・・1

記銘力とは、新しく覚える能力のことです。忘れずに覚えておく能力は記憶力。

62.眼鏡レンズで正しいのはどれか。

1.中近累進屈折力レンズは運転に適している。

2.累進屈折力レンズの適応には個人差がある。

3.累進屈折力レンズでは周辺部で非点収差が生じにくい。

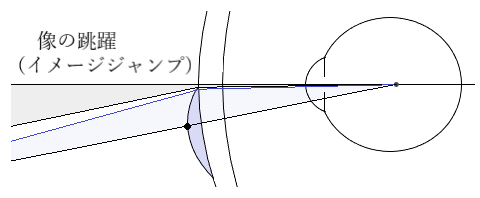

4.二重焦点レンズは遠用部から近用部に移るときの像の跳躍が起こりにくい。

5.累進屈折力レンズの累進帯は近方視領域で耳側に寄るように設計されてい

る。

正解・・2

中近両用レンズは免許更新に必要な視力がある場合でも、視野の関係で運転は不向きです。

累進屈折力レンズは中間累進帯を設けることにより加入屈折力勾配の2倍で両側方に非点収差が発生し(Minkwitzの法則)、上部には歪曲収差(ディストーション)が生じます。

二重焦点レンズでは像の跳躍が起こります。

63.コンタクトレンズ〈CL〉処方で誤っているのはどれか。

1.涙液の状態を確認する。

2.処方時には装用者にレンズケアの重要性を理解してもらう。

3.角膜内皮細胞密度が 1000 個/mm2 以下の場合、処方を継続する。

4.ソフト CL のフィッティングはプッシュアップテストで確認する。

5.ハード CL のフィッティングはフルオレセインの染色パターンを確認する。

正解・・3

角膜内皮細胞密度の正常値は2500~3000cells/mm2です。

2000個/mm2未満の場合(GradeⅠ:軽度)ではコンタクトレンズの装用をやめましょう。1000個/mm2未満(GradeⅡ:中等度)では正常な機能を保てなくなり、500個/mm2未満(GradeⅢ:高度)では角膜が不透明になり水疱性角膜症を生じる前段階となります。GradeⅣは水疱性角膜症であり、角膜内皮細胞密度の計測不能の状態で角膜内皮移植などが必要です。

64.牽引試験で抵抗がみられないのはどれか。

1.甲状腺眼症

2.Duane 症候群

3.Brown 症候群

4.眼窩吹き抜け骨折

5.double elevator palsy

正解・・5

牽引試験(FDT:forced duction test)とは、点眼麻酔後に開眼器を掛け、眼球をピンセットで牽引した際の抵抗の強さで外眼筋の異常を調べる検査です。

甲状腺眼症では、甲状腺機能の異常により眼の筋肉や脂肪が腫れるため眼球が動きにくくなります。Duane症候群では、外転神経に動眼神経が入り込むため外転や内転に制限がでます。Brown症候群では、上斜筋の一部が伸びにくくなる状態ですので内上転に制限がでます(下斜筋麻痺では牽引試験陰性(−)を示す)。眼窩吹き抜け骨折では、眼窩壁の骨が折れた状態で瞼の腫れや皮下出血などにより眼の動きに制限がでます。

上直筋と下斜筋の二つが麻痺することで上転障害が起こるdouble elevator palsy、神経からの信号が筋に届きにくくなる重症筋無力症、交代性上斜位などではFDTは陰性(−)を示します。

65.交代性上斜位の特徴で正しいのはどれか。

1.潜伏眼振を伴う。

2.後天内斜視に合併する。

3.頭位異常はみられない。

4.上転眼は内方回旋を伴う。

5.固視眼による上転の程度に差はない。

正解・・1

交代性上斜位(DVD:Dissociated Vertical Deviation or Divergence)では高率で潜伏眼振を伴い、乳児内斜視に合併します。両眼の上転運動は非対称であることが多く、上転眼は外方回旋を伴います。

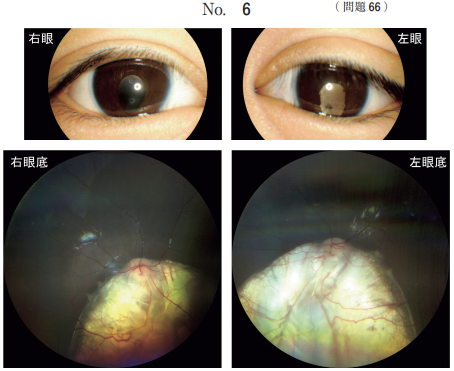

66.4 歳の女児。両眼の先天疾患の疑いで自宅近くの診療所から精査目的で紹介受診となった。前眼部と眼底写真(別冊No. 6)を別に示す。この症例の所見で誤っているのはどれか。

1.眼 振

2.羞 明

3.視野欠損

4.視力障害

5.夜 盲

正解・・5

ぶどう膜コロボーマでは、脈絡膜、毛様体、虹彩などに欠損が生じ、斜視や眼振などの先天異常を合併します。ぶどう膜の組織の一部が欠損しますので、羞明や視野欠損、視力障害などが起こります。

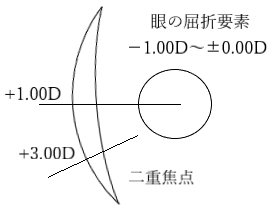

67.53 歳の男性。近見視力不良を主訴に来院した。屈折検査で両眼 1.00D の遠視であった。調節力が 1.00D であり、遠用部 +1.00D、近見加入 2.00D の二重焦点眼鏡を処方した。この眼鏡で明視域はどれか。 2 つ選べ。

1.10 cm から 25 cm まで

2.25 cm から 33 cm まで

3.33 cm から 50 cm まで

4.50 cm から 1 m まで

5. 1 m から無限遠まで

正解・・3、5

公式:焦点距離[m]=1/屈折力[D] を用います。

遠用部での明視域は無限遠~1m、近用部では0.5m~0.33mです。

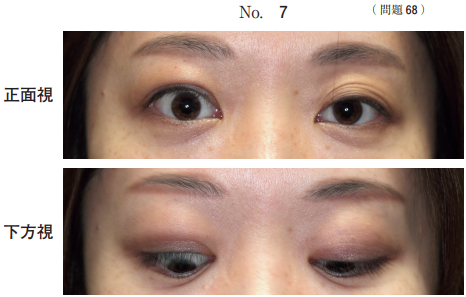

68.38 歳の女性。眼瞼腫脹を主訴に来院し、甲状腺眼症と診断された。正面視と下方視の写真(別冊No. 7)を別に示す。この徴候はどれか。

1.Gifford

2.Graefe

3.Möbius

4.Seidel

5.Stellwag

正解・・2

甲状腺眼症には、上眼瞼後退、眼瞼腫脹、眼球突出などがあります。上眼瞼の後退により瞼裂が開大し強膜が見えるDalrymple徴候、下方視で上眼瞼が遅延し上強膜が露出するGraefe徴候、上眼瞼が反転困難となるGifford徴候、輻輳不全のMöbius徴候、瞬目減少のStellwag徴候がみられます。

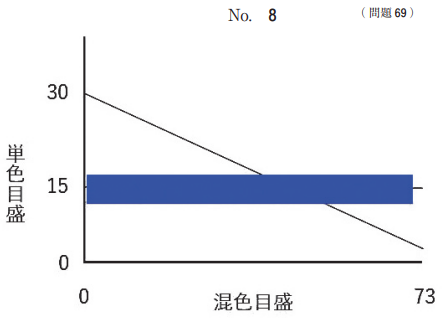

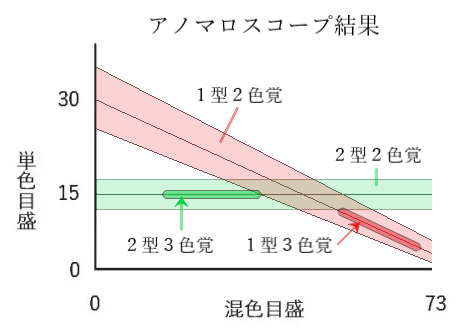

69.9 歳の男児。学校健診で色覚異常を指摘され来院した。アノマロスコープの等色範囲(別冊No. 8)を別に示す。間違える色の組合せはどれか。

1.青色と黄色

2.赤色と緑色

3.橙色と紫色

4.茶色と青色

5.桃色と水色

正解・・2

アノマロスコープは、赤色光(670nm)と緑色光(545nm)を混色し、黄色(588nm)と等色してもらう事で、先天性色覚異常を診断する検査器です。

混色目盛は0(赤)~73(緑)で提示されます。黄色光は単色目盛で提示され、0(暗)~87(明)。正常者では、混色目盛40近辺(上半視野)と単色目盛15近辺(下半視野)が条件等色されるように設計されています。

正常レイリー均等の上下視野が、均等して見える場合には正常か2色覚と診断されます。上半視野が緑(下半視野が赤)に見える場合には1型3色覚、上半視野が赤に見える場合には2型3色覚が疑われます。正常レイリー均等が成立し2色覚が疑われる場合に、混色目盛0で単色目盛が大きく(35~40)、混色目盛73で単色目盛が小さい(0~5)では1型2色覚と診断。混色目盛0~73の全範囲で正常レイリー均等とほぼ同じ単色目盛(15近辺)の場合には2型2色覚と診断します。

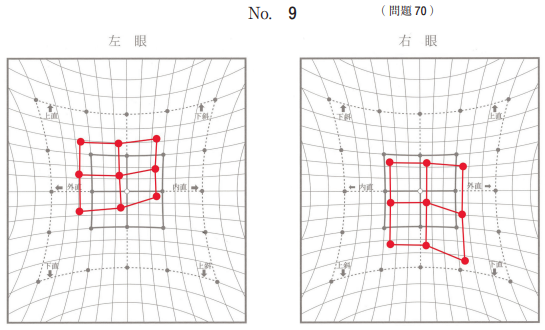

70.46 歳の男性。 1 か月前から複視を自覚して来院した。Hess 赤緑試験の結果(別冊No. 9)を別に示す。正しいのはどれか。 2 つ選べ。

1.顔面非対称がある。

2.共同性斜視である。

3.右への頭部傾斜がある。

4.左眼固視より右眼固視で複像間距離が増大する。

5.左眼に基底下方プリズムを装用すると上下複視が軽減する。

正解・・3、5

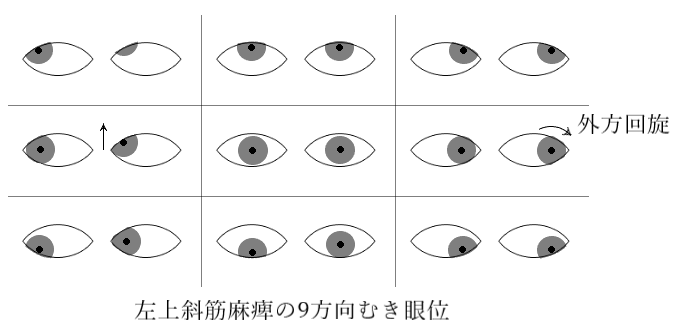

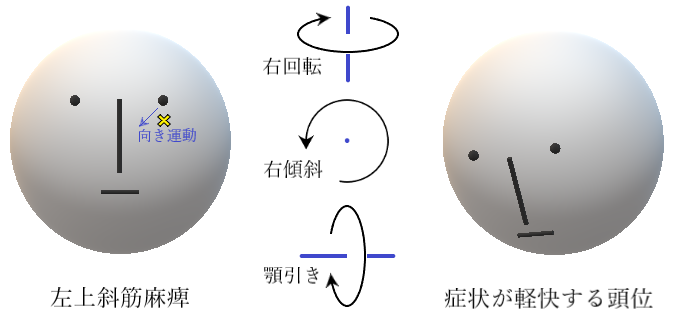

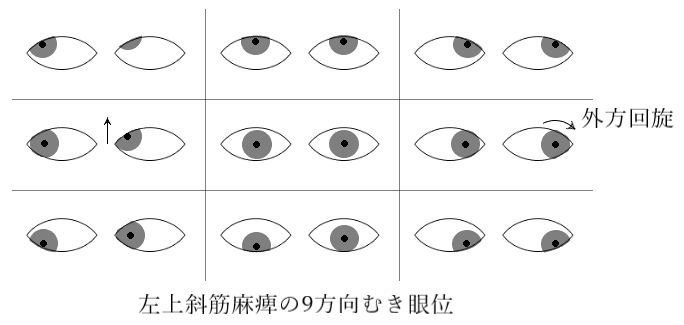

麻痺性斜視の多くの場合は、図形が小さくなっている方が麻痺眼です。この図では左上斜筋麻痺が疑われます。左眼は内転と下転に制限があります。

複視を避けるためには右(健側)への頭部傾斜、回転、顎下げがあります。左へ頭部傾斜しますと、右眼は外方回旋しますが、左眼は上斜筋麻痺のため内方回旋できずに、上直筋が収縮し上転します。Bielschowsky頭部傾斜試験ではこれらを利用し上斜筋麻痺を検出します。

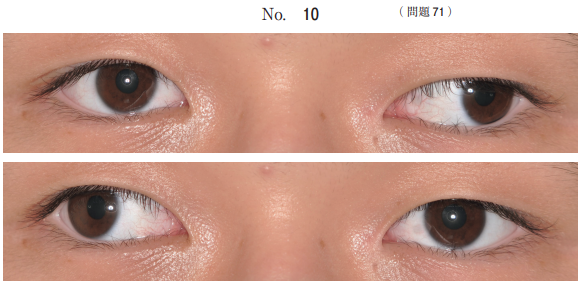

71.15 歳の男子。10 歳ころから外斜視が気になりだし、治療目的で来院した。視力は右(1.5×-0.75D)、左 1.5(矯正不能)。眼位の写真(別冊No. 10)を別に示す。この所見で分かるのはどれか。 2 つ選べ。

1.γ 角異常がある。

2.輻湊不全がある。

3.交代性斜視である。

4.斜視眼に抑制がある。

5.斜視角は約 30° である。

正解・・3、5

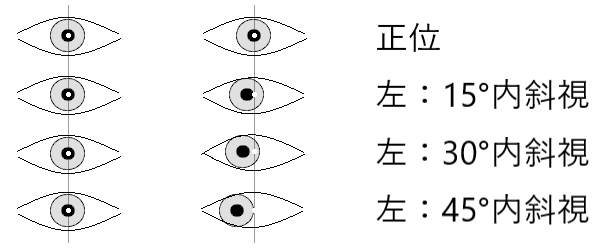

斜視眼が左右交代で切り替わっている交代性斜視です。斜視角は、角膜反射が瞳孔と角膜輪部の中間くらいにありますので約30°。

γ角異常があれば瞳孔中心の反射光がずれます。輻輳不全かどうかは近方測定をしないとわかりません。

72.75 歳の男性。保護眼鏡を装用せずに電動草刈り機で作業をした際、機器から飛んできた金属片で右上眼瞼を受傷した。右上眼瞼皮膚に幅 2 mm の穿通創を認めた。眼窩内を検索するのに禁忌となる検査はどれか。

1.CT

2.MRI

3.OCT

4.X 線撮影

5.超音波 B モード

正解・・2

MRI検査では、金属の持ち込みが禁忌です。金属片が眼瞼付近に残っているかもしれません。

CTはX線を用いて断層画像を撮影する検査。MRIは磁場と電波を用いた検査。OCTは光干渉断層計の検査。

73.6 歳 4 か月の男児。生後間もなく右方に静止位を伴う先天眼振と診断された。眼鏡による屈折矯正で、就学時まで経過観察した。両眼ともに矯正視力は静止位で1.2 であるが、左への顔まわしが 15° ある。方針で誤っているのはどれか。

1.Version prism の処方

2.Anderson 法による手術

3.Kestenbaum 法による手術

4.両眼水平 4 直筋大量後転術

5.授業中は黒板に向かって左寄りの座席に座るよう指導

正解・・4

Version prismとは、静止位を正中にもってくるプリズムのことです。この場合では両眼にプリズム基底を左向きで揃えて付加していくと静止位は正面に近づきます。

Anderson法、Kestenbaum法はともに眼振に対する観血療法ですが、両眼水平4直筋大量後転術は静止位が無いものに限られます。

74.21 歳の女性。幼少時から内斜視がみられ眼鏡を常用していたが、中学生以降は放置していた。最近、友人から眼位ずれを指摘され手術希望のため来院した。視力は右(1.2×-1.25D)、左(0.8×+0.75D cyl-0.50D 10°)。交代プリズム遮閉試験は遠見 25 Δ内斜視、6 Δ左上斜視、近見 20 Δ内斜視、5 Δ左上斜視。Bagolini 線条検査では左抑制がみられた。斜視の手術前に行うのはどれか。 2 つ選べ。

1.健眼遮閉訓練

2.注視野検査

3.プリズム順応試験

4.プリズムを用いた赤フィルタ法

5.融像増強訓練

正解・・3、4

斜視角20Δより大きい場合には手術治療が一般的です。手術後に複視を自覚するリスクを軽減させるため、術前にプリズムアダプテーションテスト(Prism Adaptation Test:PAT)を行い、術後の状態をシミュレーションします。

健眼遮蔽訓練は、小児の弱視治療などで行われます。

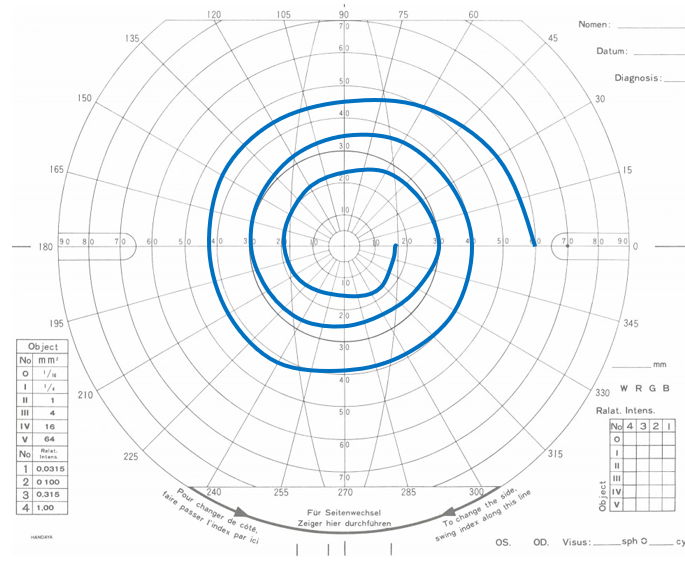

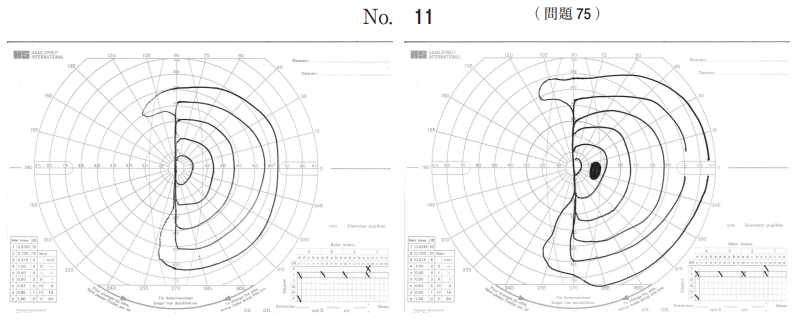

75.78 歳の男性。 3 か月前に脳梗塞を発症した。外出時に人にぶつかってしまうため来院した。視力は右(1.2×-5.50D)、左(1.0×-4.00D)。Goldmann 視野計検査の結果(別冊No. 11)を別に示す。この患者への対応で正しいのはどれか。 2 つ選べ。

1.右側に顔を回して見るように指導する。

2.凹レンズで視野を縮小し広い視野を得る。

3.逆単眼鏡で視野を縮小し広い視野を得る。

4.見えにくい部分を自覚的に認識しているか確認する。

5.残存視野を活用してもらうため、意識して視線を動かすように指導する。

正解・・4、5

両眼とも左側半分の視野が欠けています。左同名半盲は、右の視交叉より視中枢側の障害で認められます。

顔の向きを少し左側に回して見る必要があります。選択肢の他には、フレネル膜プリズムを眼鏡レンズの左半分にBOで貼り視野を補う方法もあります。

コメント メールアドレスが公開されることはありません。*が付いている欄は必須項目です。

視能訓練士の国家試験54回の解説について、今正答のみとなっていますが、今後解説が追加され、ページが更新されていくのでしょうか。

ご安心ください。今後、追加で解説していきます。編集にも結構時間かかるんですよヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)

返信ありがとうございます。いつも解説分かりやすく大変助かっています。

これからもよろしくお願いします。

視能訓練士国家試験54回の解説について催促するようで申し訳ありませんが、いつ頃までに全ての問題の解説が終わる見通しでしょうか。

わかりました。更新ペースを上げて今月中には午前の部を終わらせましょう。来月には午後の部を解説していきますね。

因みに、いつまでに終わらせて欲しいなどありましたら教えていただけますか?? もちろん、早い方が良いとは存じますが、、、

ありがとうございます。

国家試験が来年の2月20日にあるので、それまでだとありがたいです。

また、ご無理を申し上げてしまい恐縮ですが、臨床問題から解説していただけると大変助かります。

質問です。

10プリズム左外斜視、10プリズム右上斜視の患者の眼位を中和させたいとき、適切なプリズム度数と基底方向は何になりますでしょうか。

左10ΔBI、右10ΔBDを左右に振り分けます。

もし片眼に入れるとなると↓

左10√2ΔB135°か右10√2ΔB315°です。

プリズム量は三平方の定理で計算できます。

10×√2≒14.142です。

基底方向はベクトルで考え、合成した方向となります。

質問の答えとして、わたしの回答が見当違いでないと良いですが、いかがでしょうか。

分かりやすい説明ありがとうございました。基底方向の考え方について詳しく知りたいです。

わたしのブログにあります「検索ボタン」から、「プリズム」と入力して調べてみてください。図解で説明しているものがHITすると思います。

近視眼でコンタクトから眼鏡に変えた時に、アッベ数と視感透過率に影響はありますか。

影響は少ないです。敏感な方はその違いを感じるかもしれません。

考えられる影響は、高屈折率の眼鏡レンズでは視線を動かした際にレンズ周辺部が虹色に見えるという方も稀にいらっしゃいます。

視感透過率については、コンタクトレンズは95%以上の製品が多く、無色透明の眼鏡レンズ(実際には多少の色がつく)でもおおよそ同程度です。

どちらにせよ、コンタクトレンズでも眼鏡レンズでも製品によるところが多いと感じます。

返信ありがとうございました。

AC/A比について

視能訓練でAC/A比そのものは変化しないのはなぜでしょうか。

先ずは輻輳の種類をいくつか思い浮かべてみてください。

融像性、調節性、近接性、緊張性などがあります。

調節性輻輳とは「調節の変化に伴い生じる輻輳」と定義されています。調節刺激に対しての調節反応の違いでAC/A比の測定値が変わるのは当然ですが、ビジュアルトレーニングで変えられるかどうかというと否というのが一般的なようです。

ビジュアルトレーニングでは、輻輳余力や開散余力のように変えやすいものと変化が起こりにくいものがあります。

例えば、輻輳不全に対して適切な対処法が融像力増加のトレーニングなのですが、調節性輻輳力の強化トレーニングではありません。

一生を通じてのAC/A比は加齢により若干の増加をする傾向にあるようですが、毛様体筋への神経支配の変化と考えられております。これはホマトロピンなどの毛様体筋麻痺剤の点眼にて確認されます。

一般的にはAC/A比は先天性を有するものでビジュアルトレーニングで変化しないものとされますが、「AC/A比は先天性を有するが、視活動を通じて変化する」と考える人たちが一定数いるのも事実です。

大変恐縮ですが、視能訓練士国家試験54回午後の解説をお願いできますでしょうか。

(臨床問題から解説いただけますと、助かります。)

視能訓練士国家試験54回午後の20の問題が分かりません。よろしければ、解説お願いいたします。

2stepで考えます。解説を投稿しました。考え方を理解できれば簡単な問題ですが、初見では難しい問題です。D=1/fとバージェンスという考え方で計算できます。

求める凸レンズL2の屈折力をD2としますと、図よりL2の右方20cmの位置に結像しますので、

1/(−4.00+D2)=0.2[m]となります。

ここの式ですが、-4.00+D2=5[D]

でも意味は一緒ですか?

一緒です。

バージェス2とD2を足した度数の焦点距離が20cm。

符号だけ注意 ⚠️符号規約

左側はマイナス、右側はプラスです。

1/(−4.00+D2)=0.2の計算は、

−4.00+D2=1/0.2=5 です。

視能訓練士国家試験54回午後、66の問題について、よろしければ解説お願いします。

視能訓練士国家試験54回午後、67についても解説頂きたいです。よろしくお願いします。

OK

解説ありがとうございます。

54回午後66についてですが、

中和度数の−1.00Dよりもマイナス寄りのレンズ度数では同行し、−1.00Dよりプラス寄りの度数では逆行する

これはなぜでしょうか。

裸眼の図と−1.00Dの図を見比べていただくと、

−1.00Dの図は焦点が左寄りに移動しています。

これを基準に考えます。

例えば、−2.00Dだと焦点は更に左寄りになります。

イメージして欲しいのですが、50cmの位置では焦点がクロスしない状態です。→この状態では同行します。

また、+1.00Dの場合だと逆に焦点は右側へ移動します。

50cmの位置では、焦点がクロスした後の状態となります。

→この状態では逆行します。

+2.00Dの場合もクロスして検査距離50cmに到達します。

→この状態も逆行します。

この説明でも理解に苦しむようでしたら、図を足しますので教えてくださいね。説明が解り難くてごめんなさい。

返信ありがとうございます。

申し訳ないのですが、図をお願いしてもよろしいでしょうか。

内斜視に対する大型弱視鏡検査で右眼固視時に自覚的斜視角は+2°、他覚的斜視角は+12°。左眼スライドの提示位置と見え方の組み合わせは?

答え

-2° 同側性 、+7° 交差性

視能訓練士国家試験の過去問なのですが、こちらの問題の解説をお願いしても宜しいでしょうか。

こんにちわ。

視能訓練士国家試験の過去問とのことですが、第何回のものでしょうか?

実際の問題文を確認したいです。

現段階でいえることは、

自覚斜視角と他覚斜視角が異なりますので、網膜異常対応が考えられます。

左側スライドの提示位置については、その条件しだいで変わります。

調和性異常対応では複視の自覚はありません。不調和性異常対応では同側性複視を自覚します。

内斜視の見え方は同側性複視となり、外斜視では交差性複視となります。

よろしくお願いします。

返信ありがとうございます。

44回の午前48です。

ありがとうございます。

被験者本人の見え方ですので、自覚の値から↓↓

自覚的斜視角+2°よりもマイナス寄りは同側性です。

自覚的斜視角+2°よりもプラス寄りは交差性です。

抑制の有無はBagolini線条検査などをしないとわかりません。右眼の固視灯を消して左眼が動く(整復運動を認める)と異常対応です。

ありがとうございます。

自覚的斜視角+2°よりもマイナス寄りは開散側で、

自覚的斜視角+2°よりもプラス寄りは輻湊側で、

なぜマイナス寄りが同側性、プラス寄りが交差性になるのでしょうか。

眼位が内側に向く斜視角をプラスで表すのは定義の話です。

眼位が内側に向く場合は、視物が外側に見えるので右眼に対して同側にありますので「同側性」となります。

左Brown症候群が、右方視で左眼下方偏位が大きくなるのはなぜでしょうか?

視能訓練士国家試験46回午後60の問題です。解説して頂きたいです。

よろしくお願いします。

Brown症候群は、上斜筋の機械的な伸展障害による内転位での上転障害です。下斜筋麻痺も内転時の上転障害があるが牽引試験は陰性。第一眼位や外転位の上転障害はなく、牽引試験で陽性などの特徴があります。

上斜筋の付着している走行(解剖図)を見ますと、作用は「内方回旋」「内転時の下転」「外転」があります。

上斜筋が伸び難くなる(腱が短い等など、、、)Brown症候群では、第一眼位では障害がなくとも、向き運動でこの作用が強くなると考えられます。そうなると、内転時には下転します。

ポイントは、外眼筋が走行する解剖図から作用する力の方向をイメージすることだと思います。

分かりやすい解説ありがとうごさいました。

もうすぐ試験!がんばって(๑•̀ㅂ•́)و✧