Last Updated on 9か月 by 管理者

1.遠点が眼後 20cm にある眼に対し、S+2.00D で補正した。補正後の遠点で正しいのはどれか。小数点以下は四捨五入している。

A.無限遠方

B.眼前 100cm

C.眼後 25cm

D.眼後 33cm

解答・・D

【解説】

公式:屈折度数[D]=1÷焦点距離[m] もしくは、焦点距離[m]=1÷屈折度数[D]

遠点が0.2[m]の眼は、S+5.00Dで完全補正される遠視眼です。S+2.00Dで補正した後に残る未補正の遠視度数はS+3.00Dです。

よって、補正後の遠点は、遠視である事から眼後(近視の場合は眼前)、焦点距離は1÷3.00≒0.33[m]

2.近視性単性乱視で直乱視の被測定者に対して、裸眼による遠方視力の測定を、ランドルト氏環を用いて行った。測定中の見やすさの傾向について、正しいのはどれか。

A.左右の切れ目は分かりやすい。

B.上下の切れ目は分かりやすい。

C.斜めの切れ目は分かりやすい。

D.分かりやすい切れ目の方向はない。

解答・・B

【解説】

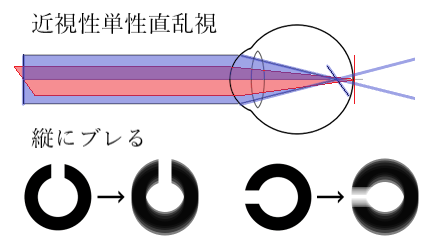

単性乱視とは、前焦線と後焦線の一方が網膜上にある乱視眼をいいます。

近視性 単性 直乱視では、強主経線(眼の最も強い屈折度数を持つ経線方向)が縦方向、前焦線(強主経線の屈折が線として結像)の位置は網膜前方、後焦線は網膜上に位置します。

近視性単性直乱視では縦方向にブレて見えます。ランドルト環の切れ目が上下方向であれば、横方向よりも判別しやすいです。

また、遠視性単性倒乱視の場合でも、無調節状態であれば縦方向にブレて見えます。

3.S-3.00D で補正される眼がある。この眼の角膜屈折力が 180°方向のみ 1.00D 弱くなったとする。この時の屈折補正値について、正しいのはどれか。

A.S-4.00D C-1.00D Ax90°

B.S-4.00D C-1.00D Ax180°

C.S-2.00D C-1.00D Ax90°

D.S-2.00D C-1.00D Ax180°

解答・・D

【解説】

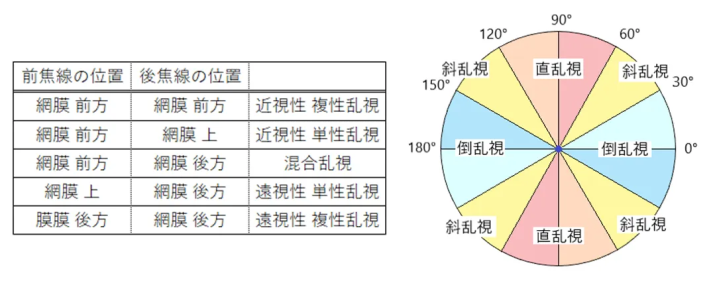

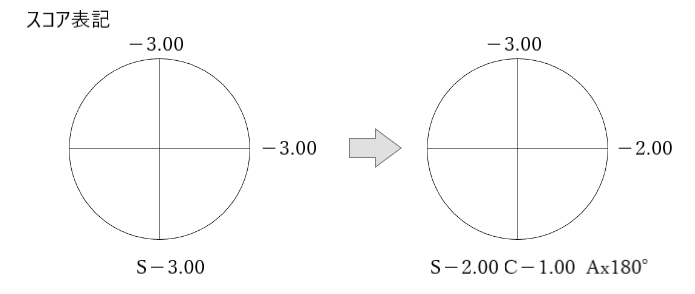

例えば、角膜屈折力「46D@90° 46D@180°」が、180°方向のみ弱くなり「46D@90° 45D@180°」になる状態です。

眼鏡レンズで考えますと「C−3.00 Ax180° C−3.00 Ax90°」が、「C−3.00 Ax180° C−2.00 Ax90°」になる状態です。

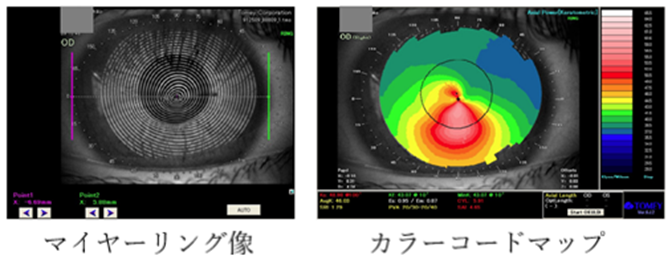

因みに、角膜の形状解析ができる「角膜トポグラフィ」で角膜の屈折力が測定できます(カラーコードマップの赤色は屈折力が強い)。下の画像例は円錐角膜と推測されます。

4.成人で正視眼の眼軸が 1mm 長くなり、角膜の屈折力が 0.50D 弱くなったとする。この時の屈折補正値について、正しいのはどれか。

A.S-3.50D

B.S-3.00D

C.S-2.50D

D.S-2.00D

解答・・C

【解説】

眼軸が1mmの伸長で3.00Dの近視化とします。角膜の屈折力が0.50D弱くなるということは補正レンズがS+0.50寄りになるということですので、S−3.00DからS+0.50加えた値が屈折補正値になります。

5.遠くから近くへピント合わせ(調節)をする際に収縮する筋肉で、正しいのはどれか。

A.縦走筋

B.輪状筋

C.放射状筋

D.瞳孔括約筋

解答・・B D(両方とも正解とする)

【解説】

網膜像のぼけが刺激となり、その反射として調節が行われます。

調節時には毛様体筋(Müller筋、Brücke筋、放射状筋)のうち、Müller筋(輪状筋)が収縮し、毛様体小帯が弛緩し、水晶体被膜の弾性により水晶体が厚くなり屈折力が増します。調節緩解時には、Brücke筋(縦走筋)が収縮し、毛様体小帯(Zinn小帯)が緊張し、水晶体は薄くなる。

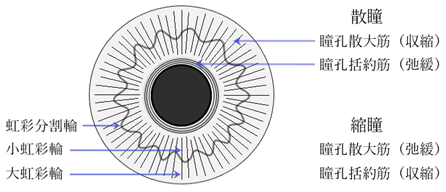

近見反応では、調節、輻輳、縮瞳が起こります。縮瞳の点では瞳孔散大筋が弛緩し、瞳孔括約筋が収縮します。

公式の解答では「輪状筋」と「瞳孔括約筋」のどちらも正解にするとありますが、わざわざ(調節)と問題文中に載せてますので「輪状筋」のみの解答で良かったのではないでしょうか⁉

問題作成者の意図を汲み取れない方は実務において不正解でOK(笑)

6.次の条件で同じ近見距離を見た時、必要調節量が多い順に並べたものとして正しいのはどれか

①S-5.00D を眼鏡で完全補正した時

②S+5.00D を眼鏡で完全補正した時

③正視眼

A.②眼鏡 S+5.00D>③正視眼>①眼鏡 S-5.00D

B.①眼鏡 S-5.00D>③正視眼>②眼鏡 S+5.00D

C.③正視眼>②眼鏡 S+5.00D>①眼鏡 S-5.00D

D.③正視眼>①眼鏡 S-5.00D>②眼鏡 S+5.00D

解答・・A

【解説】

調節効果(正視眼と眼鏡により完全補正された眼では、同じ視物を明視するのに必要となる調節力は異なる)についての問題文です。眼鏡補正された眼では正視眼に比べ、凹レンズでは近見時に必要調節量は少なく、凹レンズでは逆に多くなります。

眼鏡は装用距離で補正力が変わることによる影響です。

近方視に必要な調節力・・ 近視眼 (眼鏡で完全補正) < 正視眼 < 遠視眼 (眼鏡で完全補正)

7.logMAR 表示で+0.3 と表示されている。小数視力として正しいのはどれか。

A.0.3

B.0.5

C.0.7

D.0.9

解答・・B

【解説】

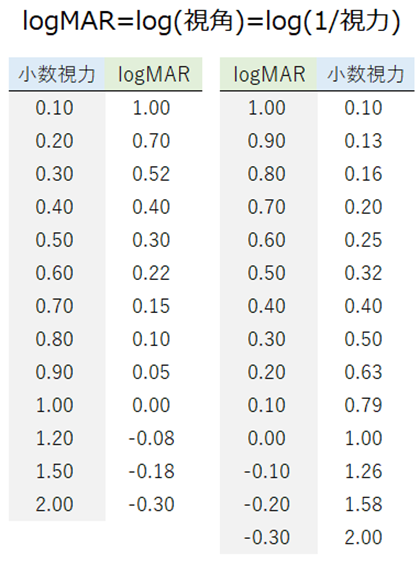

LogMAR視力とは、視角の対数で表した視力です。

例えば、小数視力1.0(視角1′)はLogMAR0、小数視力0.1(視角10′)はLogMAR1となります。小数視力が1.00を超えるとLogMAR視力はマイナスになります。

log(1/0.5)=log2≒log10(100.3)=0.30

8. ランドルト氏環の切れ目幅 1.5mm の視標が 4m で判別できた。この場合の視力値について、正しいのはどれか。

A.1.25

B.1.0

C.0.8

D.0.6

解答・・C

【解説】

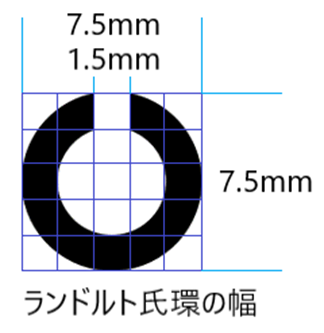

少数視力は視角[分]の逆数で表されますので、視角が同じであれば視力も同じです。

ランドルト環の切れ目が1.5mmの視標は、測定距離5mでは視力1.0です。

測定距離が4mであれば、視力1.0の4/5倍ですので1.0×4/5=0.8になります。

(但し、測定距離による網膜像の拡大を考慮しない)

9.プリズム分離法を使い両眼バランス(左右屈折均衡)テストを行った。雲霧状態にして右眼に3△Up、左眼に 3△Down にて視標を分離させ、上下の見え方を比較させた。「上の視標がきれいに見える」と返答した時の、次の手順として正しいのはどれか。(眼位異常は無いものとする。)

A.右眼の度数をプラス側に換える。

B.左眼の度数をプラス側に換える。

C.両眼同時にプラス側に換える。

D.両眼同時にマイナス側に換える。

解答・・B

【解説】

右眼に3ΔBU、左眼に3ΔBDで視標を分離させた場合、右眼は視標が下、左眼は上に分離して見えます。「上の視標がきれいに見える」という返答は「左眼の視標がきれいに見える」ということです。

左右の見え方を同程度にするためには左眼にプラス球面度数を付加していきます。その後で両眼同時にマイナス球面度数を徐々に付加して最高視力が出る最もプラス寄りの度数を求めます。

但し、両眼バランステストの目的は「左右眼の視力を合わせること」ではありません。左右眼の調節を均等にすることが目的ですので、最高視力が左右で等しい場合にのみ成立する両眼バランステスト法です。左右で大きく最高視力が異なる場合では使えないバランステストです。

10.裸眼で遠方を見た際、縦線が濃くハッキリ見えるのはどれか。但し調節休止の状態であるとする。

① 屈折補正度数が S±0.00D C+1.00D Ax90°

② 屈折補正度数が S±0.00D C+1.00D Ax180°

③ 屈折補正度数が S±0.00D C-1.00D Ax90°

④ 屈折補正度数が S±0.00D C-1.00D Ax180°

A.①③ B.①④ C.②③ D. ②④

解答・・D

【解説】

縦線が濃くハッキリ見える状態は、近視性直乱視か遠視性倒乱視です。

①は遠視性直乱視、②は遠視性倒乱視、③は近視性倒乱視、④は近視性直乱視です。

11.赤外線の特徴として正しいのはどれか。

A.蛍光作用がある。

B.無色透明である。

C.日焼けを促進する。

D.可視光線より波長が短い。

解答・・B

【解説】

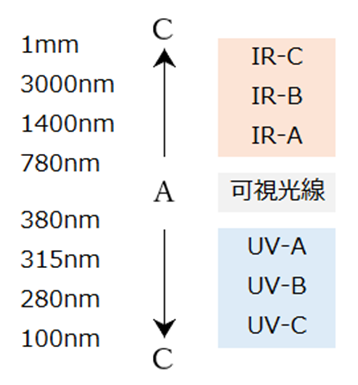

地上に降り注ぐ太陽光エネルギーの比率は、おおよそで近赤外線(infra-red)50%、可視光線40%、紫外線(ultra-violet)10%ぐらいです。

赤外線の分類は、IR-A(780nm~1400nm)、IR-B(1400nm~3000nm)、IR-C(3000nm~1mm)であり、皮膚の真皮の深層部から筋肉まで届くため、角膜、虹彩、水晶体、網膜、眼瞼など全てに影響を及ぼします。長時間の蓄積では赤外線白内障(ガラス工白内障)などの原因になります。

日焼け(Sun tan)を促進するのは、UV-A(315nm~380nm)。UV-B(280nm~315nm)は、日焼け後の炎症反応(Sun burn)やSun tanの原因。UV-C(100nm~280nm)はオゾン層でほぼ吸収されます。

12.遠くの物体から出た光が凸レンズによって作る像として正しいのはどれか。

A. 正立実像

B. 正立虚像

C. 倒立実像

D. 倒立虚像

解答・・C

【解説】

遠くからの光ということは、無限遠方から平行に入射する(斜め方向ではなく)ということを意味します。

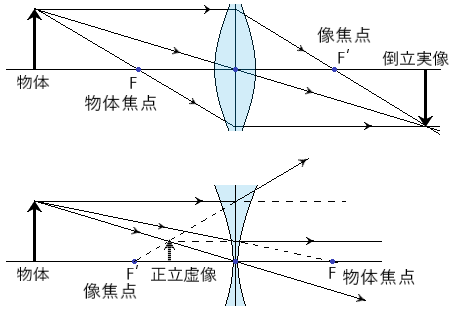

頭の中で下図がイメージできれば、↑(矢印)の向きで「正立」か「倒立」、実際に光が集まる「実像」、あたかも集まるような「虚像」のどちらかがわかります。

13.角膜の屈折率として正しいのはどれか。

A.1.00

B.1.336

C.1.376

D.1.406

解答・・C

【解説】

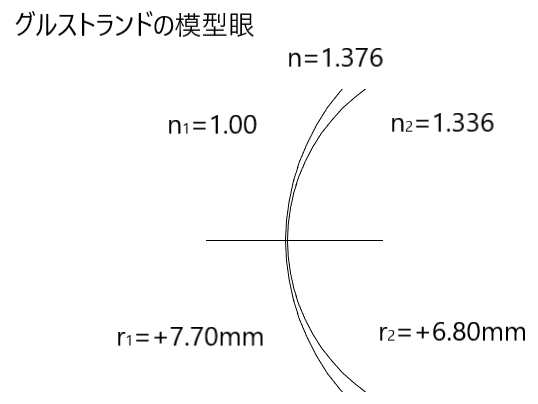

模型眼(schematic eye)とは、眼の光学的構造を数値化したものです。Helmholtzの模型眼、Gullstrandの模型眼、LeGrandの模型眼などがあります。眼球の光学定数を実測値をもとに定めた「正式眼」、単純な構造に置き換えて光学定数を定めた「省略眼(reduced eye)」などもあります。

角膜実質の屈折率は1.376。空気は1.00、房水は1.336。精密模型眼では水晶体核質は1.406、水晶体皮質は1.386です(略式眼:水晶体の均等屈折率は1.413)。

14.コノイドについて誤っているのはどれか。

A.単乱視では網膜上にどちらかの焦線が投映される。

B.直乱視では上下方向がより早く集光する。

C.直乱視では後焦線は上下に伸びている。

D.最小錯乱円は楕円になる。

解答・・D

【解説】

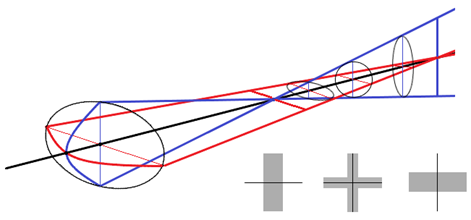

Stermのコノイドとは、一点に集光しない乱視眼の様子を描いたものです。

最小錯乱円は、前焦線と後焦線の中間位置からやや前焦線寄りに位置し、乱れが円形になる最も小さいところです。

15.遠点が角膜の前方 12.7cm にある眼を頂点間距離 16 mm で補正するときの補正レンズ度数で正しいのはどれか。

A.S-6.00D

B.S-7.00D

C.S-8.00D

D.S-9.00D

解答・・D

【解説】

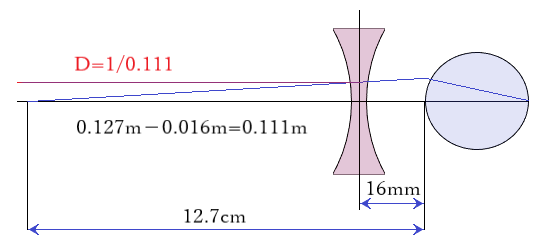

遠点が眼前0.127mである事から、1/(0.127-0.016)=1/0.111≒9.009[D]

16.±0.50 D のクロスシリンダーの度数として正しいのはどれか。

A.S+0.25D C-0.50D Ax180°

B.S-0.25D C-0.50D Ax180°

C.S+0.50D C-1.00D Ax180°

D.S-0.50D C-1.00D Ax180°

解答・・C

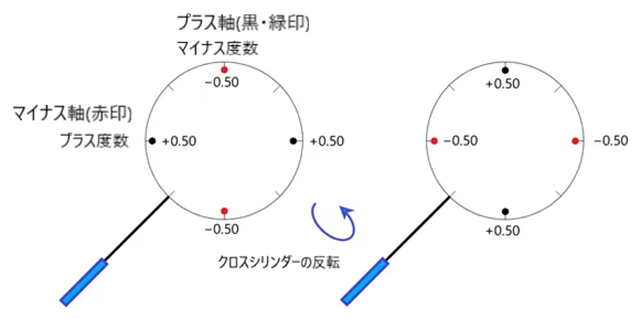

【解説】

クロスシリンダーは反転させても最小錯乱円の位置が変わらない特殊レンズです。よって等価球面度数はゼロです。

選択肢Aの「S+0.25D C-0.50D Ax180°」は、±0.25Dのクロスシリンダーの度数です。

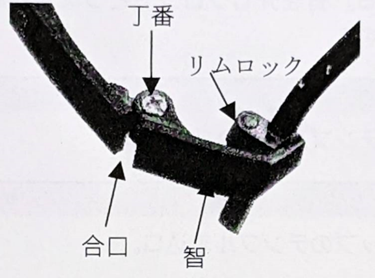

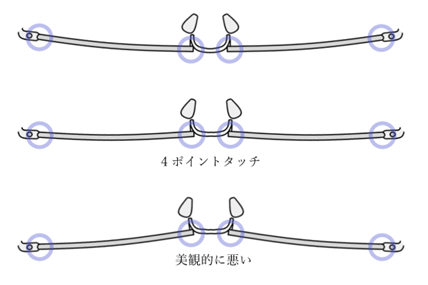

17.右図の矢印で示す部分の名称として正しいのはどれか。

A.合口

B.小口

C.リムロック

D.テンプルエンド

解答・・A

【解説】

小口は、テンプルチップ(モダン、先セル)のテンプル差込口です。

テンプルエンドは、テンプルの耳側先端部品。

18.ボクシング・システムの表記では分からない寸法はどれか。

A.玉形幅

B.玉形高さ

C.レンズ間距離

D.玉形中心間距離

解答・・B

【解説】

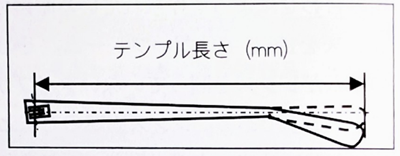

玉形幅をレンズを取り囲む最小ボックスの横幅とするボクシング・システムでは、『 (玉形幅) ▢ (レンズ間距離) − (テンプル長さ) 』などと表示されます。

玉形中心間距離(FPD)は「玉形幅+レンズ間距離(ブリッジ幅)」として計算で求めることが出来ます。

19.ボクシング・システムでテンプルの長さが 140mm と示してある。この長さの説明で正しいのはどれか。

A.合口から曲がったままのテンプルまでの直線距離

B.合口からテンプルを真っすぐに伸ばしたテンプルエンドまでの距離

C.智の最前部からテンプルを真っすぐに伸ばしたテンプルエンドまでの距離

D.丁番のねじの中央からテンプルを真っすぐに伸ばしたテンプルエンドまでの距離

解答・・D

【解説】

20.説明文で示している金属フレームの表面処理の名称として、正しいのはどれか。「チタン表面の優れた耐食性を活かした発色方法で、光の干渉を利用した発色原理でカラーが豊富である。」

A.塗装

B.湿式メッキ

C.酸化処理被膜

D.イオンプレーティング

解答・・C

【解説】

チタンの「発色方法」とありますので、「イオンプレーティング(主にチタンフレームに施される)」ではなく「酸化処理被膜(陽極酸化)」。

チタンに無色透明の酸化被膜(TiO2)を形成させることで、光の干渉により発色させることができます。電解水溶液中で行われる電解酸化処理の膜厚調整により虹色状に発色させることも可能です。酸化被膜はIPに近い耐食性と耐摩耗性があります。

イオンプレーティング(乾式めっき:IP)は、高真空中で反応性ガスと蒸着させたい金属をイオン化させて高速で衝突させることでめっきしたもので、被膜は高密度で汚れに非常に強いめっきです。

湿式めっきは、イオン化した金属が溶けている水溶液に浸漬させてめっきをする方法です。電気を通す電解めっきと、化学反応による無電解めっきがあります。

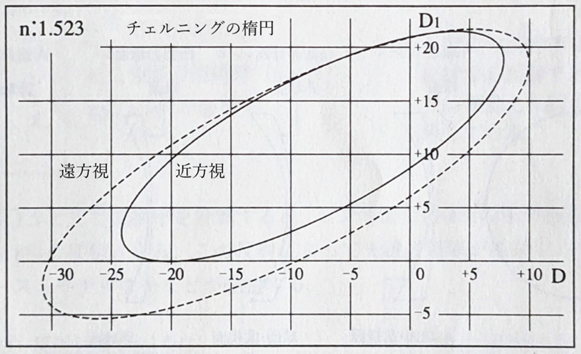

21.チェルニングの楕円の条件を満たすレンズカーブで除去できる収差で正しいのはどれか。

A.色収差

B.球面収差

C.コマ収差

D.非点収差

解答・・D

【解説】

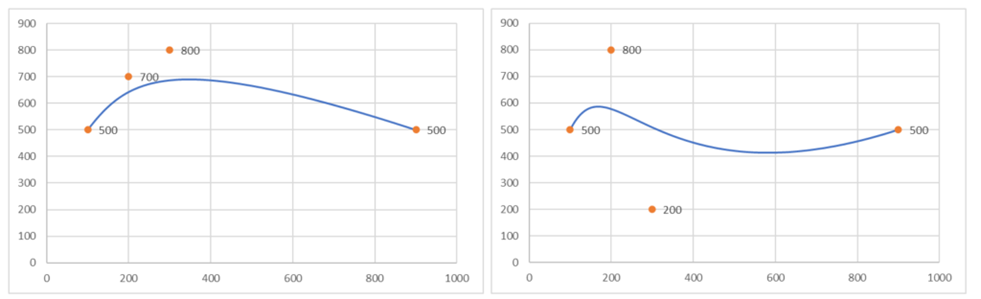

チェルニングの楕円とは、レンズ光学中心15°以内の非点収差が零になる場合の屈折力を楕円で表したものです。D1をレンズ前面屈折力とし、DをD1+D2とします。

以前は、チェルニングの楕円に基づき深いカーブで設計されていましたが、近年では、大枠の需要に伴い浅いカーブでレンズ径が大きくなるように設計され、非点収差とコマ収差のバランスをとった球面設計になっています。

プラス強度レンズでは、非点収差を除去できる「チェルニングの楕円」の解がありませんので、非球面設計が必須です。

22.自由曲面に分類されるものとして正しいのはどれか。

A.累進面

B.楕円面

C.双曲面

D.放物面

解答・・A

【解説】

累進面は、自由曲面(三角関数、周期関数、べき級数、微分方程式、偏微分方程式などの関数やベジエ曲線などで形成)で適宜パラメータ調整され曲面が張られています。

23.非球面設計のレンズの特徴として誤っているのはどれか。

A.レンズ厚が薄い。

B.レンズカーブが深い。

C.周辺部の度数が中心部より弱い。

D.玉形幅の大きいフレームに向いている。

解答・・B

【解説】

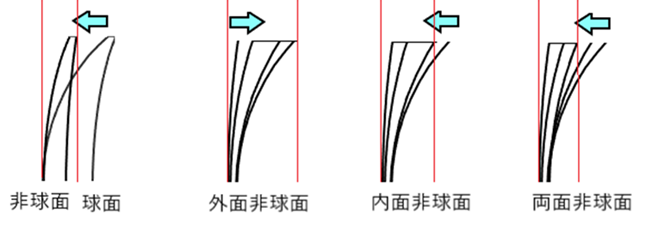

理論上は、外面非球面設計では前面カーブが深くなります。

実際に製品化されている凸面非球面設計レンズは、浅いレンズカーブが採用され、非点収差やパワーエラーを補正するものが多いです。

24.累進屈折力レンズを装用した時に感じるゆれ・ゆがみを軽減する方法で誤っているのはどれか。

A.プリズムシニング加工を施す。

B.加入屈折力を低くする。

C.累進帯長を長くする。

D.内面累進に変える。

解答・・A

【解説】

主にプラス度数で標準的に1Δ~2Δ程度のBDで組み込まれる「プリズムシニング加工」の目的は薄くすること。

左右レンズに屈折度数差がある場合に起こる上下プリズムの差を回避するための加工法(PΔBU付与)としては、「スラブ・オフ加工」というものがあります(境界線に水平のスラブラインが生じる)。

25.眼鏡装用上の注意で誤っているのはどれか。

A.調光レンズは夏より冬の方が濃く着色する。

B.強い衝撃が予想される場合は保護具と併用する。

C.フィルムタイプの偏光レンズは超音波洗浄機に浸してはならない。

D.視感透過率 50%未満のカラーレンズは路上歩行や運転には適さない。

解答・・D

【解説】

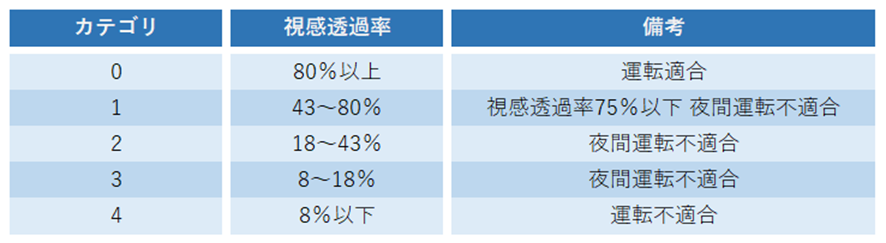

視感透過率による要求事項(日本工業規格JIS)としてカテゴリ0~4に分類されます。

カラーレンズ濃度で、視感透過率8%以下は歩行時でも使用不可、75%以下は夜間運転不可。

26.眼鏡の手入れについて誤っているのはどれか。

A.水分はティッシュで吸い取る。

B.汚れがひどいときは水洗いする。

C.クリーナーの成分は洗い落とす。

D.レンズのホコリは乾拭きでふき取る。

解答・・D

【解説】

レンズ表面に塵や埃などの異物が付いた状態での乾拭きは、傷やコート剥がれの原因となります。専用クリーナーの成分でも表面に残るとレンズ表面の滑り感が低下することもあるため、しっかり丁寧に洗い落とす必要があります。

27.お客様の意見を肯定的に受け取り、その後否定的な意見を述べる手法として正しいのはどれか。

A.イエス・バット法

B.イエス・アンド法

C.マイナス・プラス法

D.プラス・マイナス法

解答・・A

【解説】

イエス・バット法とは、「Yes、But(でも、しかし)・・・」のように、いきなり否定せずに肯定で受けた後でこちらの言いたいことを言う方法です。

イエス・アンド法とは、「Yes、and(実は、あとは)・・・」のように、肯定で受けた後で否定ではない接続語で言いたいことを言う方法です。

マイナス・プラス法とは、先にマイナス要素を伝えてからプラス要素を伝えることで、最終的にプラスのイメージを与えられる方法です。

28.裸眼時の遠点が眼前 25cm、ピント合わせの力(調節力)が 1.00D の人に S-3.00D ADD+2.00D の累進屈折力眼鏡(遠近タイプ)を作製した。明視できる範囲で正しいのはどれか。小数点以下は四捨五入している。

A.無限遠~眼前 33cm

B.無限遠~眼前 25cm

C.眼前 1m~眼前 33cm

D.眼前 1m~眼前 25cm

解答・・D

【解説】

遠方部の明視域は、無調節時:眼前25cm(−4Dの近視)を−3.00Dで補正しますので「眼前1m」から、調節時:1.00Dの調節で1/(1+1)から「眼前50cm」 ➝「眼前1m~眼前50cm」

近方部の明視域は、無調節時:−4Dの近視を−1.00Dで補正しますので「眼前33m」から、調節時:1.00Dの調節で1/(3+1)から「眼前25cm」 ➝「眼前33cm~眼前25cm」

二重焦点ではないので、中間部で「眼前50cm~眼前33cm」も明視可能です。

よって、明視域は「眼前1m~眼前25cm」

29.乱視補正をした見え方について「丸いものが縦楕円形に見える可能性があります」と伝える場合の乱視補正度数の組合せとして正しいのはどれか。

A.右:C+2.00D Ax180° 左:C+2.00D Ax180°

B.右:C+2.00D Ax90° 左:C+2.00D Ax90°

C.右:C+2.00D Ax45° 左:C+2.00D Ax45°

D.右:C+2.00D Ax45° 左:C+2.00D Ax135°

解答・・A

【解説】

スコア表示した度数が、横方向よりも縦方向のプラス度数が強い選択肢を選びます。選択肢A~Bは左右同度数ですので単純に、奥行きや不等像などを考えずに選びます。

例えば、「右:C−2.00D Ax90° 左:C−2.00D Ax90°」の場合にも、縦楕円に縮小して見える可能性があります。

30.処方せんの略記号の意味で誤っているのはどれか。

A.球面:Sph

B.右眼視力:Vr

C.左眼視力:Vs

D.プリズム:Δ

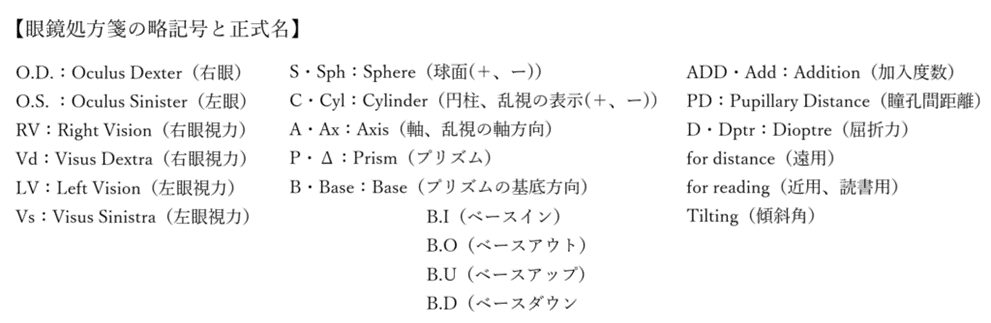

解答・・B

【解説】

右眼視力は、RV(Right Vision)、Vd(Visus Dextra)などと記載されます。

31.次の近用眼鏡処方でレンズ加工時に凸レンズとなるのはどれか。

A.S-4.00D C+2.00D Ax90° ADD+2.00D

B.S-2.00D C+2.00D Ax90° ADD+1.00D

C.S-3.00D C+1.50D Ax90° ADD+1.50D

D.S-1.00D C+1.00D Ax90° ADD+2.00D

解答・・D

【解説】

近方部で凸となるのは「選択肢D」のみです。

32.遠用 PD62mm の人で作業距離を 38cm とした場合、計算から求める近用 CD で正しいのはどれか。ただし、角膜頂点間距離 12mm、回旋点 13mm とする。

A.55mm

B.58mm

C.60mm

D.64mm

解答・・B

【解説】

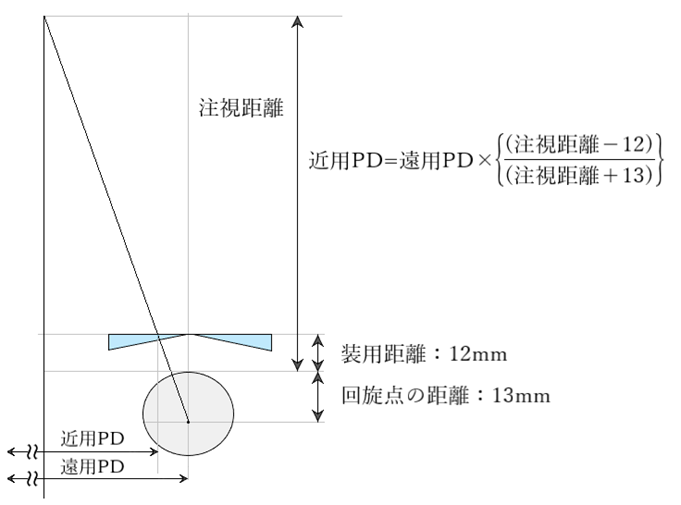

遠用眼鏡では「CD(centration distance)=PD(pupillary distance)」で眼鏡作製しますが、近用眼鏡では「近用CD=遠用PD×(作業距離[mm]-12)/(作業距離[mm]+13)」で作製します。

三角形の相似から、近用CD:(380−12)=PD62:(380+13)と求められます。

近用CD=62×(380−12)/(380+13)≒58.06[mm]

33.偏心加工について正しいのはどれか。

A.心取りのための偏心量は余裕を考慮しなければ必要最小径とレンズ直径の差となる。

B.非球面レンズの偏心加工(注文)は可能だが、プリズム指定は対応していない。

C.球面レンズでのプリズム注文と偏心注文は同等の効果が生じる。

D.プラスレンズは偏心量が大きくなっても中心厚は変化しない。

解答・・C

【解説】

選択肢Aは「差の半分」、選択肢Bは「プリズム指定も対応可能」、選択肢Dは「中心厚は厚くなる」。

選択肢Cでは、非球面レンズでは偏心によるプリズムは不可で、球面レンズでは同等の効果がでます。

34.パターンレス加工機での加工について誤っているのはどれか。

A.偏心ブロッキングをする必要性はない。

B.レンズの面取り加工が出来る機種もある。

C.通常のヤゲンカーブ加工の曲率中心は加工回転軸上にある

D.玉形からの偏心があってもブロッキングは通常光学中心で行う。

解答・・A

【解説】

枠心では偏心ブロッキングの必要があります。

35.手摺り加工について正しいのはどれか。

A.プラス度数のヤゲンカーブ位置は後面寄りが好ましい。

B.手摺り機についている V 溝は、角度 90°で製造されている。

C.ヤゲン頂の位置は、弱度レンズでは後面寄りに位置するのが好ましい。

D.手摺りによるヤゲン加工は溝付き砥石であれば、溝に対してレンズを 30°傾ける。

解答・・A

【解説】

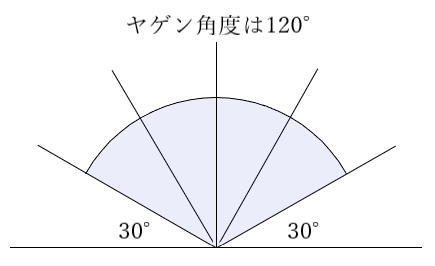

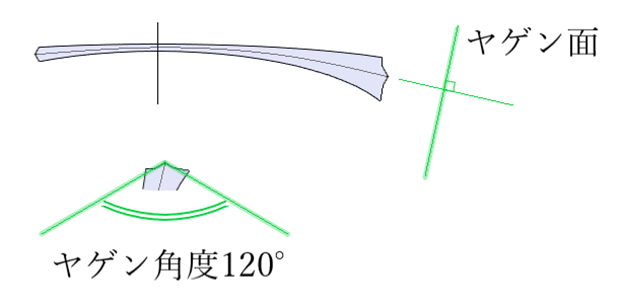

ヤゲン角度は115°~120°です。平砥石では30°傾けますが、溝付き砥石であれば垂直にレンズを当てます。

36.次に掲げる溝掘りフレームの加工で誤っているのはどれか。

A.ナイロンレール交換時の長さはテグス止め穴ギリギリにする。

B.溝掘り加工可能なパタ-ンレス加工機では溝幅の指定も出来る。

C.レンズの平摺り面が加工ステージに斜めになると、溝の深さが浅くなる。

D.ナイロンテグスのテンションははめ込みテープを引っ張ると1~2 ㎜程度の隙間が出来る

程度が適切である。

解答・・A

【解説】

断面だるま型ではフレーム側とレンズ側を間違えずに交換します。(※ フレーム側の溝厚に種類があるため)。長さはテグス止め部分の穴まで3~5mm程度残した長さでカットしてはめ込みます。

テグスでは、ナイロン製は伸びがあり扱いやすいが比較的切れやすい。フロロカーボン製は丈夫で切れにくいが伸びが少ないのでやや扱いにくい。

37.チタン製フレームのろう付けに関して正しいのはどれか。

A.母材に直接バーナーにて熱を加える。

B.壊れたチタン素材のパーツは、加熱するとすぐに外れる。

C.高温での過熱を避け、800℃程度までに留め素材を赤くしない。

D.使用するチタンフラックスは、ろうをはじく効果が期待できる。

解答・・C

【解説】

選択肢Bでは、洋白やニッケル合金系であれば加熱により外れやすいが、チタン素材ではバーナーで外せないことも多く、ニッパーなどで切り取りやすりで削る必要もあります。

38.フィッティングの目的について誤っているのはどれか。

A.力学的フィッティングに摩擦は重要ではない。

B.光学的フィッティングは、眼鏡設計(レイアウト)を適切に行う事が重要となる。

C.美観的フィッティングを十分に行うには、力学的調整が適切に行える技術が必要である。

D.解剖学的フィッティングを行うには、解剖学的に圧迫してはいけない場所を理解すること

が必要である。

解答・・A

【解説】

力学的フィッティングは、安定した頭部への固定が目的です。圧力の分散と摩擦力、反作用が発生しない調整が重要です。不適切な状態では、長期間の頭部固定が困難になります。

光学的フィッティングは、眼鏡レンズは視軸(視線)と光軸が一致しているときが光学的に最も正確な状態となるため、レイアウトを適切に行うことが重要となります。

美観的フィッティングは、イメージ構築に影響を与える調整です。瞳孔位置、フロントの傾き、角膜頂点間距離などが重要となります。

解剖学的フィッティングは、快適な状態での頭部への固定が目的です。骨や筋組織、血管、神経などの箇所を見極めることが重要となり、不適切な状態では健康被害が生じます。

39.光学的フィッティングについて誤っているのはどれか。

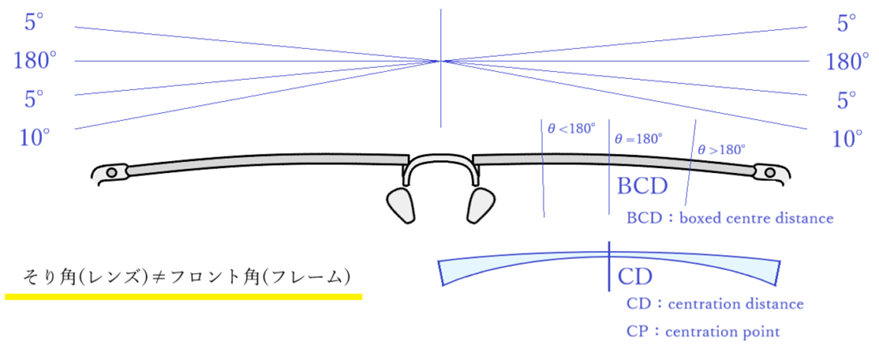

A.そり角は、左右フレームのなすフロント角で求めることができる。

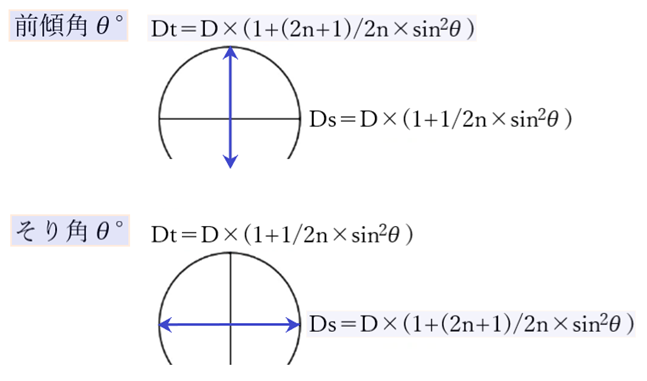

B.視線とレンズ光軸の斜交によって球面度数は屈折補正効果が強くなる。

C.非点収差によって変化する補正効果はマーチン(Martin)の式で計算される。

D.偏心加工したレンズでは、装用時そり角とレンズ光軸の外見上の向きは一致しないことが

多い。

解答・・A

【解説】

そり角とは、レンズ光軸と視軸を一致させたときの光軸に直交する左右レンズ面の成す角度です。レンズから成る「そり角」と、左右フレームから成る「フロント角」とは区別されます。

そり角のずれによる非点収差は、Martinの式により求められます。

前傾角の計算例 ①

n=1.60、D=−5.00、θ=10°とした場合には、「Dt=−5.198、Ds=−5.047、乱視成分は Dt−Ds=−0.151」

前傾角の計算例 ②

n=1.60、D=−5.00、θ=15°とした場合には、「Dt=−5.440、Ds=−5.105、乱視成分は Dt−Ds=−0.334」

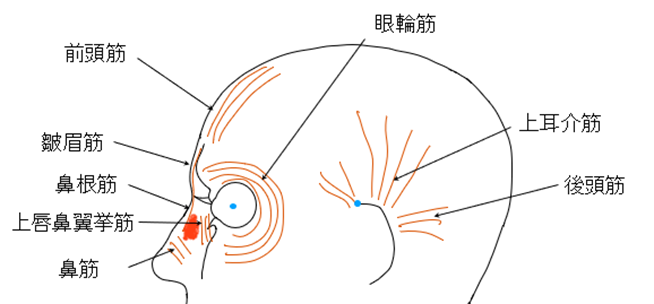

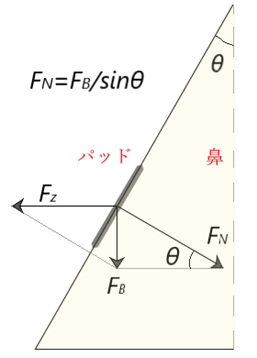

40.力学的フィッティングのパッド調整について誤っているのはどれか。

A.パッドは鼻骨へ適切に調整し、安定させる。

B.パッドが大きいほど鼻への圧力は小さくなる。

C.パッドの素材としてシリコン製は耐久性が高く、ずれにくい。

D.鼻の角度が緩やかなほど摩擦力は大きくなり、パッドはずれにくくなる。

解答・・C

【解説】

パッドの位置は、解剖学的には皺眉筋、鼻根筋や上唇鼻翼挙筋、鼻筋の位置を避けた位置(鼻根上方部の筋肉がない三角形の部分)に「ハ」の字に開いたパッドを固定するのが良いです。

鼻の上半分は2枚の支柱(鼻骨)があり、下半分は大部分が軟骨で形成されている。パッドは2枚の鼻骨で支え、軟骨を圧迫しないようにする。ずれ落ちによる軟骨への圧迫は、呼吸の妨げや声質の変化、軟骨の変形につながる。

パッド素材は、シリコン素材は摩擦係数が高く滑りにくいが、汗や脂を含みやすく汚れやすいので劣化が早いです。一方で、アセチ素材やナイロン素材はシリコン素材よりも耐久性は高いがやや滑りやすいのが難点です。

選択肢Dについては、ビッセルスの公式で説明できます。

鼻の面に垂直に作用する力FNは、鼻の片側に作用する眼鏡の重量FBで求めることができます。鼻の傾斜角をθとするとFN=FB/sinθ。θが小さいほどFNが大きくなります。また、FBはパッドを広げようとする力FZとFNに分解できます。

41.解剖学的フィッティングについて正しいのはどれか。

A.フレームは弾力のある軟骨部分で支えるようにする。

B.頭部で一番幅の大きいところは一般的には頬骨のところである。

C.耳介頂点の手前のこめかみをテンプルで押さえ付けることは頭痛の原因になることがある。

D.耳介後部は軟骨と脂肪組織に覆われて痛みを感じないので押さえ付けを大きくするほうが

良い。

解答・・C

【解説】

耳介部周辺では、耳は軟骨から成り耳介を形成します。耳たぶは脂肪を伴う組織で形成されます。

頭部の血管では、鼻の側面に沿って眼前動脈、眼角動脈・静脈が走っており、パッドで圧迫すると額に頭痛を起こします。耳介前部のこめかみに浅側頭動脈・静脈が走っており、テンプルで圧迫すると側頭部頭頂部にかけて痛みが広がります。耳介後部の後部耳介動脈・静脈をテンプルのモダンで圧迫しないようにします。

リンパでは、鼻の側面を通る前部リンパ管をパッドで圧迫すると額から眼窩にかけて痛みを生じます。

神経では、側頭部の三叉神経、顔面神経、大耳介神経などが圧迫されると、即座に痛みや不快感の原因となり、時間と共に麻痺した感じで広範囲に拡がります。

42.美観的フィッティングについて誤っているのはどれか。

A.フロントの上下幅が短いと顔が細長く見える。

B.角膜頂点間距離が狭いと鼻が高く彫が深く見える。

C.装用時前傾角が深いと間の抜けた表情にも見える。

D.強いマイナス度数では、角膜頂点間距離が広いほど目の大きさが縮小して見える。

解答・・C

【解説】

装用時前傾角では、浅い(ゆるい)と柔らかい印象、間の抜けた表情に見えます。角度が深い(きつい)とシャープな印象、きつく怖い表情に見えます。

頂点間距離では、離れると鼻が低く平坦な顔、間の抜けた表情に見え、眼鏡が不安定に感じます。近いと鼻が高く彫りが深く見えますが、顔に近いため暑苦しく感じます。

43.眼鏡が正面から見て斜めにかかっている場合の原因について誤っているのはどれか。

A.テンプル傾斜角が左右で異なっている。

B.テンプルの開き角が左右で異なっている。

C.左右リムがブリッジに対してねじれを起こしている。

D.テンプルチップ曲げ位置までの距離が片方だけ早すぎる。

解答・・B

【解説】

選択肢Bは、左右の角膜頂点間距離に違いがでます。

44.ビジュアルポイントとその確認において正しいのはどれか。

A.遠用ビジュアルポイントは装用者の第一眼位の状態で計測する。

B.単焦点眼鏡では遠用ビジュアルポイントの高さを作製の高さとする。

C.ミラー法の使用は遠用ビジュアルポイントを測定する場合に有用である。

D.遠用ビジュアルポイントは装用者が 10°下方視したときのレンズ面上の点を計測する。

解答・・A

【解説】

遠用ビジュアルポイント(Distance Visual Point:DVP)は、装用者の第1眼位(真直ぐ前方を見ているときの眼位)の平行視線の瞳孔中心位置を玉形上に投影した点です。

遠用ビジュアルポイントの確認では、装用者が正面と思う向き(注:測定者が思う正面ではない)に合わせます。50~60cm以上離れた距離(ビクトリン法:平行視線が得られる距離が50cm以上)から同じ目の高さで確認します。

近用ビジュアルポイントは、下方視線の瞳孔中心位置を玉形上に投影した点です。

45.不具合のあった眼鏡の調整方法として正しいのはどれか。

A.右耳の後ろが痛い場合、左テンプルの開き幅を広げる。

B.フロント部に傾きが発生した場合、テンプルの傾斜角を調整する。

C.左パッドの当たりが強すぎる場合、左テンプルチップの曲げ位置を早くする。

D.テンプル開き幅が広く眼鏡がずり落ちる場合、左右のテンプルチップの曲げ位置を早くす

る。

解答・・B

【解説】

右耳の後ろが痛い場合には、右テンプルの開き幅を広げる、曲げ位置を長くする、下曲げの角度を緩めるなど。

左パッドの当たりが強すぎる場合には、左テンプルチップの曲げ位置を長くする、左のイヤポイントが高い、パッド面の位置や角度など。

テンプル開き幅が広く眼鏡がずり落ちる場合には、開き幅を狭くする。

46.個人情報保護法において、対象となる個人識別符号に含まれないのはどれか。

A.虹彩

B.手指の静脈

C.パスポート番号

D.クレジットカード番号

解答・・D

【解説】

「個人情報保護法」の正式名称は「個人情報の保護に関する法律」です。個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利や利益を保護することを目的とします。

個人識別符号とは、DNA、顔、虹彩、声紋、歩行の態様、手指の静脈、指紋、掌紋などの生体情報を変換した符号です。パスポート番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバーなどの公的番号も含まれます。

47.個人情報保護法の適用除外について、誤っているのはどれか。

A.報道機関が報道の目的で個人情報を扱う。

B.医療機関が医療の目的で個人情報を扱う。

C.政治団体が政治活動の目的で個人情報を扱う。

D.宗教団体が宗教活動の目的で個人情報を扱う。

解答・・B

【解説】

個人情報保護法の適用除外は、以下の①~➄の個人情報を取り扱う場合には個人情報取扱業事業者の義務が適用されないというものです。

①報道目的の報道機関。②著述目的の著述業者。③学術研究目的の学術研究機関。④宗教活動目的の宗教団体。⑤政治活動目的の政治団体。

48.プリズムの記載がされていない眼鏡処方せんを持参して来店されたお客様の視線のずれを確認した結果、お客様はプリズムを入れることを希望された。この場合の対応として正しいのはどれか。

A.外斜視があると告げ、もう一度眼科を受診するようにお願いした。

B.視線のずれがある場合、脳梗塞等の可能性もあるため、一度脳神経外科を受診するように勧

めた。

C.お客様のご希望を優先し、眼科医療機関には連絡することなく、プリズムを追加して眼鏡作

製した。

D.プリズムを追加する場合には、再度眼科受診し、新たな眼鏡処方せんを発行してもらう必

要があると話した。

解答・・D

【解説】

行ってはいけない「医行為」であるか否かについては、2005年の厚生労働省医政局長通知(医政発第0726005号)に、「個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要がある。原則として医行為ではないと考えられる行為によって測定された数値を基に投薬の要否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常値が測定された場合には医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきものである。(一部抜粋)」と明記されている。

「医行為」の範囲が不必要に拡大解釈されているという声もあるが、屈折測定や視力測定を検眼器を用いて行うことは「医行為」ではないが、その結果から「近視、遠視、乱視、調節障害など」と判断することは「医行為」であり、眼鏡店で行うことは医師法で禁止されると解釈できる。

2008年の答弁書にも「検査の結果に基づき疾病等の診断を行うことは医行為」であると記載されている。

49.白内障にて眼科通院中の 70 歳のお客様に対する対応として誤っているのはどれか。

A.近用眼鏡の作り変え希望であったが、拡大鏡を購入し様子を見ることとなったので、眼科受診は推奨しなかった。

B.遠用眼鏡の作り変え希望であったので、まず通院中の眼科で相談し、眼鏡処方せんを発行してもらうように話した

C.免許更新があり、現在の眼鏡で大丈夫か確認してほしいとのご希望があり、眼鏡での視力を確認した結果、0.5 の視力であったため、0.7 以上の視力の出る眼鏡を新たに作製した。

D.免許更新があり、現在の眼鏡で大丈夫か確認してほしいとのご希望があり、眼鏡での視力を確認した結果、1.0 の視力であったため、免許更新はこの眼鏡で大丈夫だと思うと説明した。

解答・・C

【解説】

選択肢Cでは、白内障での眼科通院中でなければ0.7以上の視力が出るように新しく作製しても良いが、通院している眼科専門医の指示に従い眼鏡処方せんを発行してもらうように話すのが良いです。

50.誤っているのはどれか。

A.緑内障早期では視力は良好である。

B.クロックチャートは乱視をチェックするためのものである。

C.アムスラーチャートは視野の異常をチェックするためのものである。

D.糖尿病網膜症は自覚症状がなくても、早期発見、早期治療が必要である

解答・・B

【解説】

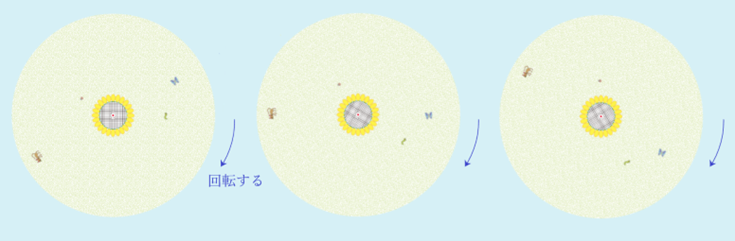

クロックチャートとは、近畿大学眼科の松本長太先生の研究グループによって開発されたシステムです 。向日葵の中心●を見て、回転しても盲点以外の4つの生物がすべて見えるかを確認します。

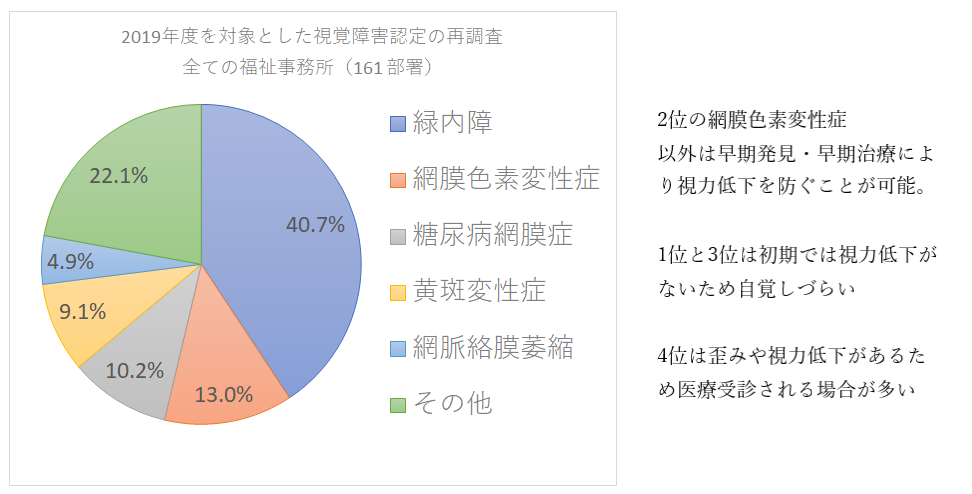

緑内障や糖尿病網膜症は上位であるにも関わらず、早期では視力が良好であるため眼鏡店での早期発見が重要です。

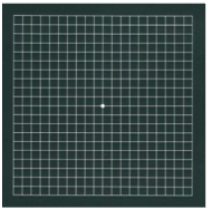

アムスラーチャートとは、中心部分の黒丸●を30cm距離で片目で見た時に、格子の歪みや不鮮明さ、虚性暗点などを確認するチャートです。視野異常(狭窄、半盲、暗点)の原因は、網膜疾患、視神経や視路の疾患、緑内障、ヒステリーなどがあります。

小さい格子1個は、一辺が約0.5cmの正方形です。30cmの距離で換算すると視角1°に相当します(30cm×tan10°≒5.29cm)。アムスラーチャートは20×20ですので中心視野20°の検査となります。

コメント メールアドレスが公開されることはありません。*が付いている欄は必須項目です。