Last Updated on 2週間 by 管理者

- A 群(多肢択一法)】

- 1.調節努力によって良好な視力が得られる遠視を示す名称として正しいのはどれか。

- 2.無調節時において全屈折系の中で、角膜が担っている屈折力の割合について正しいのはどれか。

- 3.1.00D の遠視眼でピント合わせの力(調節力)が 4D である。裸眼での調節近点で正しいのはどれか。小数点以下は四捨五入している。

- 4.「5m 用視力表」において小数視力 0.1 のランドルト氏環の切れ目が 2m の距離まで近づくと何とか判別できた。この時の視力として正しいのはどれか。

- 5.屈折測定の結果、S+2.00D を装用すると網膜上に最小錯乱円が位置している状態になった。C-0.50DAx90°を加える時、最小錯乱円を網膜上に維持させるためには、球面レンズをどのように交換するべきか。但し調節は介入しないものとする。

- 6.屈折率 1.7 の素材でできたレンズ面の反射率として正しいのはどれか。

- 7.角膜の屈折力に最も近いのはどれか。

- 8.遠点が眼前 12.5 cm にある眼をコンタクトレンズで補正するときのレンズ度数として正しいのはどれか。

- 9.日本国内において、眼鏡フレームの生産が最も多い県として正しいのはどれか。

- 10.基本的にねじで固定してフロントとテンプルを繋ぐ支持構造部位の名称として正しいのはどれか。

- 11.二重焦点レンズと比べて累進屈折力レンズの特徴として正しいのはどれか。

- 12.累進屈折力レンズの累進帯側方部に発生する収差として正しいのはどれか。

- 13.「会釈」を意味するお辞儀の角度として正しいのはどれか。

- 14.原付免許の視力の合格基準として正しいのはどれか。

- 15.レンズメータに現在用いている基準波長として正しいのはどれか。

- 16.トーリックレンズにおいて、レンズメータで読み取った値が 1 番目+1.50D、2 番目-0.50Dであった。さらに 2 番目にピントがあった状態でコロナの流れている方向と平行にスケールを合わせて角度を確認すると 90°であった。この時の度数として正しいのはどれか。

- 17.次に掲げるメガネットによるカラー指定注文で誤っているのはどれか。

- 18.完成眼鏡の検品項目において誤っているのはどれか。

- 19.ねじ抜き作業について誤っているのはどれか。

- 20.解剖学的フィッティングに基づくフレームの選定について誤っているのはどれか。

- 21.フレームの型直しの手順や方法について正しいのはどれか。

- 22.遠用ビジュアルポイントの確認について誤っているのはどれか。

- 23.プレフィッティングにおいて、左レンズの角膜頂点間距離が右レンズより広く、また右パッドが強く当たっている。再調整方法として、正しいのはどれか。

- 24.眼鏡関連法規について、正しいのはどれか。

- 25.眼鏡処方せんを持参せずに眼鏡作製を希望し来店されたお客様に対する対応として、誤っているのはどれか

- 【B 群(真偽法)】

- 26.「正視」とは、調節をして遠方にピントが合う屈折状態のことをいう。

- 27.水晶体の屈折率は 1.336 である。

- 28.S+2.00D の遠視眼でピント合わせの力(調節力)が 3.0D の場合の明視域は眼後 2m~眼前 1m である。

- 29.小数視力 1.0 を logMAR で表すと 0 となる。

- 30.RV=1.0 の意味は右眼の補正視力が 1.0 であることを意味している。

- 31.可視光の分光視感効率には個人差がある。

- 32.角膜中心部の厚さは周辺部より薄い。

- 33.S-1.00D C-1.00D Ax180°のレンズの 45°方向の断面度数は-1.50D である。

- 34.ボクシングシステムでの玉形中心間距離は、玉形幅とレンズ間距離の和で求められる。

- 35.NT 合金は、生活温度において「超弾性」と「形状記憶」の特性を持つニッケルとチタンの合金である。

- 36.非球面設計のレンズでは周辺部の像面が弱度側にかたむきやすい。

- 37.内面累進屈折力レンズは外面累進屈折力レンズより装用時に感じるゆれ、歪みが少ない。

- 38.一般の眼鏡は 60℃未満の環境での使用が推奨される。

- 39.店頭に良い商品を取り揃えておけば、接客マナーは気にする必要性はない。

- 40.60 歳、近方が現用眼鏡では見づらくなったため来店。現用眼鏡度数は左右同度数で S+1.50D ADD+2.00D。近方が見づらいことが主訴であり、お客様の時間もなかったため S+1.50D ADD+2.50D と加入屈折力だけを変更し眼鏡作製を行った。但し、左右の見え方の違いや眼疾患等はないものとする。

- 41.望遠鏡式レンズメータを使用して S-2.00D C-1.00D Ax90°の度数で印点する場合、-2.00D でコロナが流れて見える方向を 90°方向に設定する。

- 42.レンズメータによる二重焦点レンズの測定において、小玉の付いている側をレンズ受け側に当て、遠用と近用の度数差を加入屈折力とする。

- 43.フレームトレーサーによるレンズ注文は、レンズを全て囲っているフルリムタイプでなければ使用できない。

- 44.フルリムのリムロック部のねじ締めで、ドライバーの使い方は押す力3、回す力7の比率で力を入れるのが基本である。

- 45.平面(度なし)レンズであっても多少のプリズム作用が生じるので、左右同一の Base 方向になるようにレイアウト(軸出し)する。

- 46.プレフィッティングとは、基本調整されたフレームを装用者の頭部に合わせる調整である。

- 47.角膜頂点間距離とは、角膜頂点からレンズ前面頂点までの距離のことである。

- 48.ビッセルスの公式では、鼻の傾斜角度が大きいほど鼻の面に垂直にかかる力は大きくなる。

- 49.眼鏡の装用位置・高さは、玉形高さの底辺から 5 分の 3 の位置に瞳孔中心が来るように調整すると美観的なバランスが良い。

- 50.弱視治療中の幼稚園児が「鼻眼鏡になっている」とのことでフレーム調整を希望し来店した場合でも、その都度眼科受診を勧めなければならない

- こちらの記事も人気です。

A 群(多肢択一法)】

1.調節努力によって良好な視力が得られる遠視を示す名称として正しいのはどれか。

A.随意遠視

B.絶対遠視

C.相対遠視

D.全遠視

解答・・A

【解説】

調節により良好な視力が得られるものを「随意遠視」、得られないものを「絶対遠視」といいます。良好な視力が得られるが内斜位や内斜視になるものを「相対(比較)遠視」といいます。

遠方視力と近方視力が良好なのは「随意遠視」。遠方視力は良好だが、近方視力が不良なのは「相対遠視」。遠方視力と近方視力のどちらも不良なのは「相対遠視」です。

そういう意味では、問題文を「遠方と近方どちらも良好な視力が得られる遠視を示す・・」とするべきだと考えます。

通常の屈折検査では検出できない遠視度を「潜伏遠視」、検出される遠視度を「顕性遠視」といいます。潜伏遠視と顕性遠視を合わせた遠視度を「全遠視」といいます。

2.無調節時において全屈折系の中で、角膜が担っている屈折力の割合について正しいのはどれか。

A.15%

B.30%

C.50%

D.70%

解答・・D

【解説】

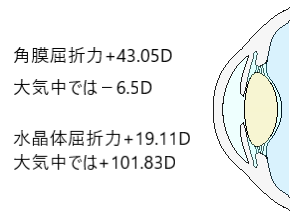

Gullstrandの模型眼における非調節時での全眼系屈折力は58.64D、角膜屈折力は43.05D、水晶体屈折力は19.11Dです。

よって、角膜屈折率の割合=43.05D/58.64D≒0.734 から、約73%

3.1.00D の遠視眼でピント合わせの力(調節力)が 4D である。裸眼での調節近点で正しいのはどれか。小数点以下は四捨五入している。

A.眼前 20cm

B.眼前 25cm

C.眼前 33cm

D.眼前 50cm

解答・・C

【解説】

1.00の遠視眼では、眼の要素は−1.00Dであり、+4.00Dの調節により明視できる近点は1/(−1.00+4.00)≒0.33 から眼前33cm

4.「5m 用視力表」において小数視力 0.1 のランドルト氏環の切れ目が 2m の距離まで近づくと何とか判別できた。この時の視力として正しいのはどれか。

A.0.01

B.0.02

C.0.04

D.0.05

解答・・C

【解説】

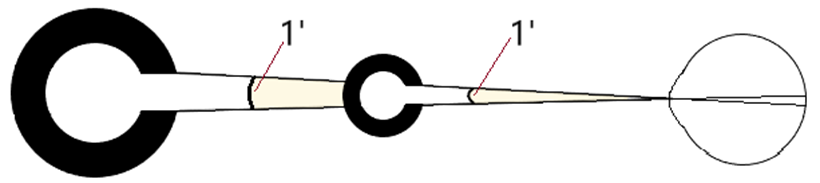

測定距離と視標の大きさの関係は、視角が同じであればその視力も同じです。小数視力は視角[分]の逆数で表されます。

0.1視標(5m用)が2m離れた距離で判別可能な視力は、5[m]:0.1[視力]=2[m]:V から V=0.1×2/5=0.04 となります。

以下の表のように、測定距離が1m近くなる毎に視力0.02ずつ下がり、0.1視標が1m距離でも判別できない場合では指数弁(例:30cm距離で判別可は、30cm/n.d.)、手動弁、明暗弁、全盲となります。

5.屈折測定の結果、S+2.00D を装用すると網膜上に最小錯乱円が位置している状態になった。C-0.50DAx90°を加える時、最小錯乱円を網膜上に維持させるためには、球面レンズをどのように交換するべきか。但し調節は介入しないものとする。

A.球面度数を S+2.50D に換える。

B.球面度数を S+2.25D に換える。

C.球面度数を S+1.75D に換える。

D.球面度数を S+1.50D に換える。

解答・・B

【解説】

例えば、クロスシリンダテストでは、常に最小錯乱円視をさせないといけません。そのため乱視度数を0.50D変化させる毎に、その都度、球面度数で調整しないといけません。自動検眼器ではC−0.50を付加させると自動的にS+0.25Dが付加される仕様になっています。

6.屈折率 1.7 の素材でできたレンズ面の反射率として正しいのはどれか。

A.2.8 %

B.4.0 %

C.5.3 %

D.6.7 %

解答・・D

【解説】

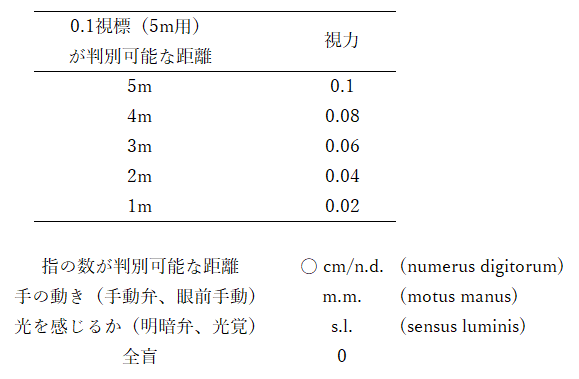

素材の屈折率で反射率が変わります。例えば、屈折率1.50のガラスレンズ表面での反射率は4%、屈折率1.67では6.3%、屈折率1.74では7.3%です。

屈折率1.7の反射率(垂直入射、ノンコート、空気の屈折率1.0とする)は、 [(1.7−1.0)/(1.7+1.0)]2≒0.0672 から、約6.7%です。

7.角膜の屈折力に最も近いのはどれか。

A.59 D

B.43 D

C.33 D

D.19 D

解答・・B

【解説】

Gullstrandの模型眼における角膜屈折力は43.05D。角膜実質の屈折率は1.376。

8.遠点が眼前 12.5 cm にある眼をコンタクトレンズで補正するときのレンズ度数として正しいのはどれか。

A.S-6.00D

B.S-7.00D

C.S-8.00D

D.S-9.00D

解答・・C

【解説】

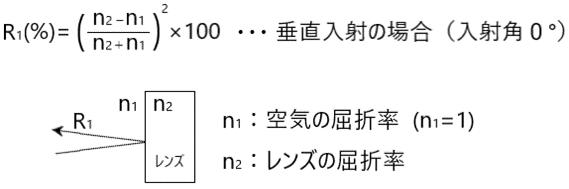

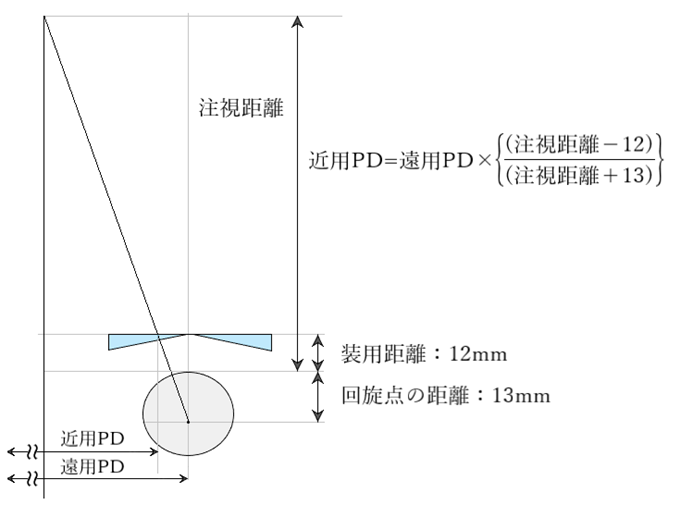

コンタクトレンズの装用距離は0として考えられますので、単純に D[D]=1/焦点距離[m]から

眼の要素は 1÷0.125=8 ですので、コンタクトレンズの度数は−8.00Dで補正。

もし、装用距離12mmで補正する場合には、D=−1/(0.125−0.012)≒−8.85[D] の眼鏡度数が必要となりますので、およそ−8.75Dか−9.00D。

9.日本国内において、眼鏡フレームの生産が最も多い県として正しいのはどれか。

A.新潟県

B.福井県

C.滋賀県

D.三重県

解答・・B

【解説】

明治38年(1905年)、増永五左衛門さんとその弟の幸八さんが農閑期にも「めがねづくり」で収益を得られるようにと大阪から職人を招いて習得していったのが始まりとされています。

増永工場から始まっためがねづくりは福井市から鯖江市をまたがる地域に広がり、日本製めがねフレームの約95%(平成26年度 福井県工業統計調査)を生産する一大産地となりました。

10.基本的にねじで固定してフロントとテンプルを繋ぐ支持構造部位の名称として正しいのはどれか。

A.智

B.丁番

C.合口

D.テンプルチップ

解答・・B

【解説】

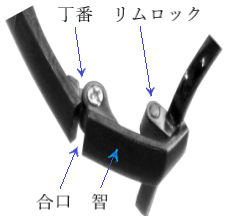

智(鎧)は、テンプルに繋がるフロント両端部分です。通常使用では変形しない剛性が必要でありながらも調整可能な必要があります。

丁番は、フロントとテンプルを繋ぐ開閉機能を持つ部分です。基本的にはねじで固定されており、簡単に緩まないことが必須です。

合口は、フロントとテンプルの接合部分です。

小口は、テンプルチップ(モダン、先セル)のテンプル差込口です。

11.二重焦点レンズと比べて累進屈折力レンズの特徴として正しいのはどれか。

A. ゆれ、ゆがみが少ない。

B. 中間距離が明視できない場合がある。

C. 遠近ともに広い鮮明な視界が得られる。

D. どこにもピントの合わない領域がある。

解答・・D

【解説】

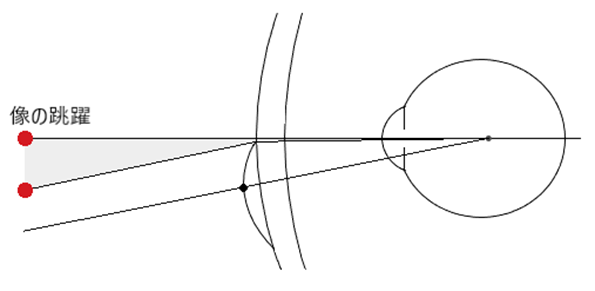

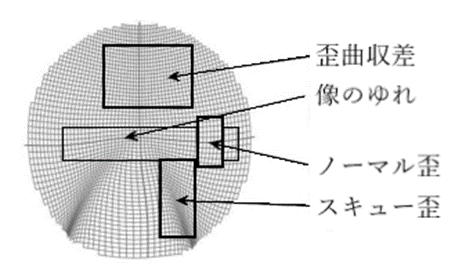

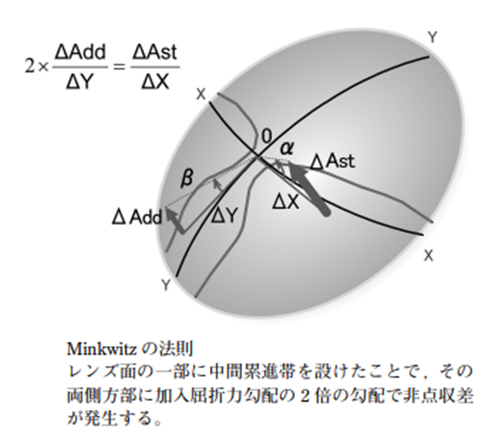

二重焦点レンズの特徴は、境目の外観が悪印象、ゆれ・ゆがみが少ない、遠方・近方の視野が広い、加入度数が強い場合には「像の跳躍(イメージジャンプ)」が起こり中間距離で明視できない場合があるなどです。

累進屈折力レンズの特徴は、境目が目立たない、累進帯両側方部に加入度数勾配の2倍で非点収差が発生する(Minkwitzの法則)、両側方部にどこにもピントが合わない領域(歪んで見える領域)がある、像の跳躍は無いが目線の使い方などに慣れが必要などです。

12.累進屈折力レンズの累進帯側方部に発生する収差として正しいのはどれか。

A.色収差

B.球面収差

C.非点収差

D.歪曲収差

解答・・C

【解説】

特に、側方部に発生する収差は「非点収差」です。

非点収差を小さくするためには、加入度数を小さく、累進帯長を長く、加入度数を小さく抑えることが必要です。視力が確保できる領域は非点収差が0.50D~1.00D以下であり、遠方部よりも近方部の方が許容範囲が大きいです。

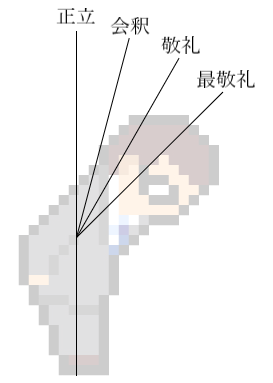

13.「会釈」を意味するお辞儀の角度として正しいのはどれか。

A.15 度

B.45 度

C.60 度

D.75 度

解答・・A

【解説】

お辞儀の角度は、会釈(15度:つま先から1.5m先を見る位の角度)、敬礼(30度:つま先から1.0m先)、最敬礼(45度:つま先から0.5m先)とされます。

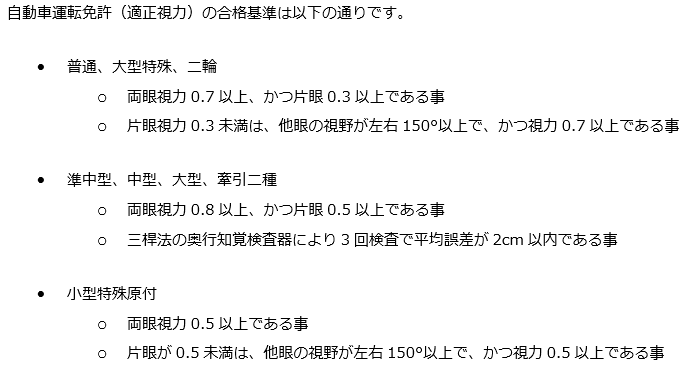

14.原付免許の視力の合格基準として正しいのはどれか。

A.両眼で 0.3 以上

B.両眼で 0.5 以上

C.両眼で 0.7 以上

D.両眼で 0.8 以上

解答・・B

【解説】

普通、大型特殊、二輪では、「片眼視力0.3以上、両眼視力0.7以上」が必要です。

準中級、中型、大型、牽引二種では、「片眼視力0.5以上、両眼視力0.8以上」が必要です。

小型特殊原付では、「両眼視力0.5以上」が必要です。

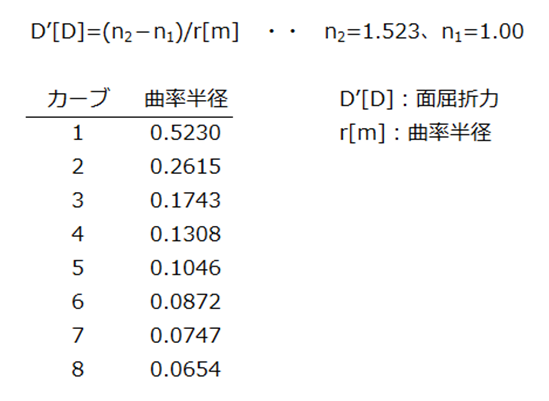

15.レンズメータに現在用いている基準波長として正しいのはどれか。

A. d 線

B. e 線

C. h 線

D. r 線

解答・・B

【解説】

1998年以降では、頂点屈折力やプリズム屈折力の基準波長はe線(λe=546.07nm)です。

「頂点屈折力、主経線方向、プリズム屈折力、プリズム基底方向」の測定や、「光学中心、主経線方向」の軸打ちなどで用いられています。

因みに、レンズカーブは、ホワイトクラウンガラスレンズのヘリウムが出す587.56nm(d線)を基準波長とした屈折率1.523で計算した面の屈折力です。

(D’[D]=(n2-n1)/r[m]:n2=1.523(ホワイトクラウンガラスのnd)、n1=1.00(大気中)、rは曲率半径、 としたときの面屈折率D’[D]=0.523/r[m])

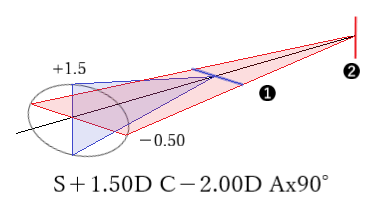

16.トーリックレンズにおいて、レンズメータで読み取った値が 1 番目+1.50D、2 番目-0.50Dであった。さらに 2 番目にピントがあった状態でコロナの流れている方向と平行にスケールを合わせて角度を確認すると 90°であった。この時の度数として正しいのはどれか。

A.S+1.50D C-2.00D Ax90°

B.S-2.00D C-0.50D Ax180°

C.S-0.50D C+1.50D Ax90°

D.S+1.50D C-0.50D Ax180°

解答・・A

【解説】

➊方向への流れ(➋が90°方向ですので180°と推測) C+1.50 Ax180°と、➋方向への流れ C−0.50 Ax90°から、「S+1.50D C-2.00D Ax90°」となります。

1番目にピントが合う時の度数をS面度数とし、2番目に合う時の差をC面度数とし、2番目の時のコロナの流れている方向を乱視方向とします。

同様に、➊が−0.50(90°方向)で、➋が+1.50(180°方向)と考えた場合には「S−0.50 C+2.00 Ax180°」であり、「S+1.50 C−2.00 Ax90°」と等しくなります。

17.次に掲げるメガネットによるカラー指定注文で誤っているのはどれか。

A.ハーフラインの位置(高さ)は全く変更できない。

B.アリアーテカラーは見本以外の濃度の注文は出来ない。

C.アリアーテカラー以外のメーカー独自カラーも指定出来る。

D.ハーフカラーの見本を提示する時は上部の濃い所が加工後には削れてなくなるのでやや薄く感じることをお伝えしておく。

解答・・A(AとB、両方とも正解とする:5/28訂正)

【解説】

MEGANET Proではハーフライン指定ができます。例えば、50G(上50%~下0%のグラジエント)で「上6:下4」や「上7:下3」など、50/20G(上50%~下20%)などの指定が可能です。

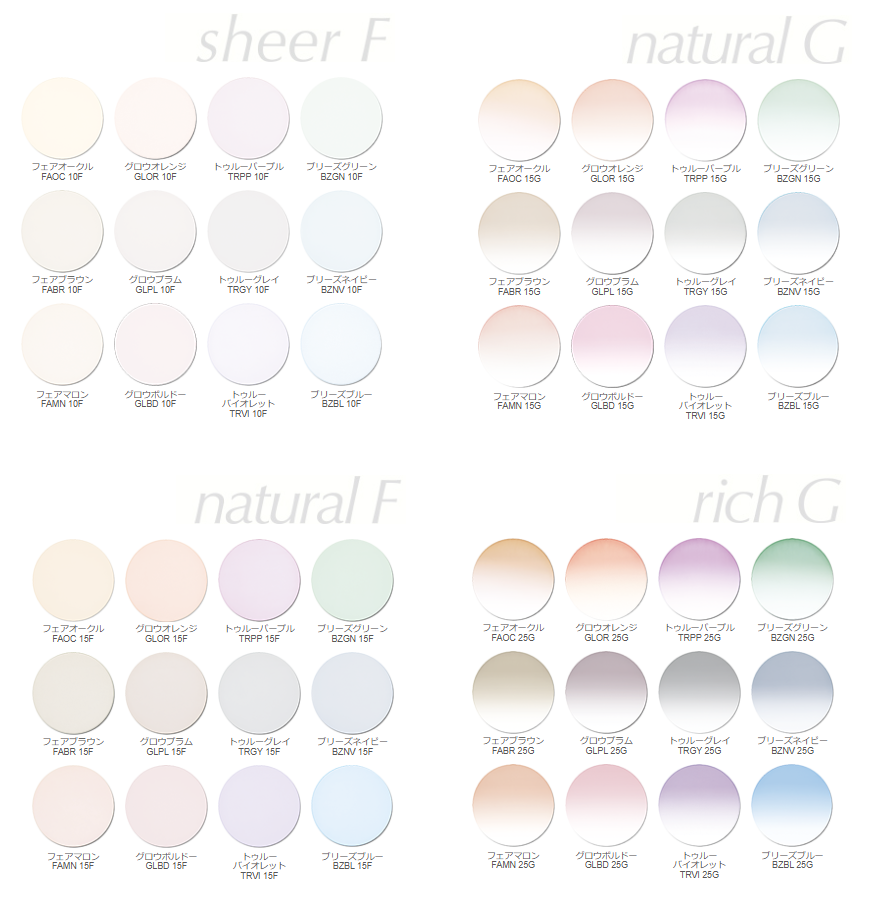

また、アリアーテカラーの見本以外の濃度指定も可能です。例えば、以下の色見本にない、フェアオークル「FAOC:35F」などの濃度注文も可能です。

オプティカルカラー協会:アリアートテレスの色見本

18.完成眼鏡の検品項目において誤っているのはどれか。

A.レンズの大きさが適正であるか歪み計を用いて確認する。

B.フレームの傷やレンズ表面のコート剥がれがないかを外観チェックする。

C.フレームの形状確認やパッドやテンプルなどすべて左右対称に調整を行う。

D.作製の指示通りに仕上がっているかレンズ度数および乱視軸度の光学チェックを行う。

解答・・C

【解説】

選択肢Cは、入荷したフレームの陳列前に行われる型直し(基本調整)です。

新品フレームの基本点検では、見た目が良く、多くの人が掛けても違和感がない基本的な形状で掛けやすければ良いので、細部にこだわり過ぎてヤットコなどで傷を付けないように注意しましょう。修正箇所以外の変形を防ぐため、新品フレームではデモレンズを外さず作業を行います。

設計図が分からないので、フレームの美しい形やバランスのとれた形を想像出来るように目を養うことも基本調整業務の目的となります。

19.ねじ抜き作業について誤っているのはどれか。

A.ねじ抜き作業後は、必要に応じてタップによるねじ山の再形成を行う。

B.ねじが抜けにくい時は、超音波洗浄器や炎であぶる方法も効果的である。

C.タップ作業は、ねじ山をはっきり作るためにやや斜め方向に力を入れて行う。

D.ねじが抜けにくい場合、ねじ抜き用切り込みドライバーの押す力を強くしてゆっくり回す。

解答・・C

【解説】

タップは、ねじ穴の山をつくる際に加工油を入れ使用します。

タップ素材は硬度が求められるため靭性(ばね性)がなく脆く、斜めに曲げたり強くねじるように使用しますと折れてしまいます。

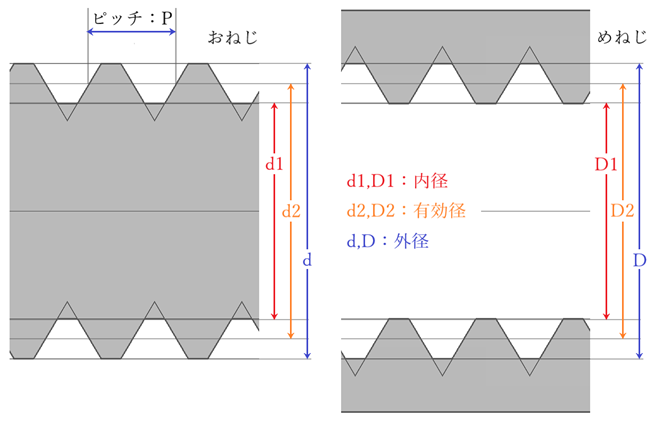

タップに刻印されている記号は、「M1.7×0.35」とあれば、「M:メートルねじ」「1.7:ねじの外径」「0.35:ピッチ」を表します。

20.解剖学的フィッティングに基づくフレームの選定について誤っているのはどれか。

A.外耳孔の後方下部には、圧迫すると痛みの大きい樹状突起がある。

B.幼児は鼻骨が未発達なのでパッドの位置が下部にある方が適切である。

C.耳介の高さが低い位置の人には、フロント下部にテンプルがある形状のフレームが適切である。

D.頭部形状は左右非対称のこともあるので、パッドや智が調整可能なフレームの方が適切と言える。

解答・・A

【解説】

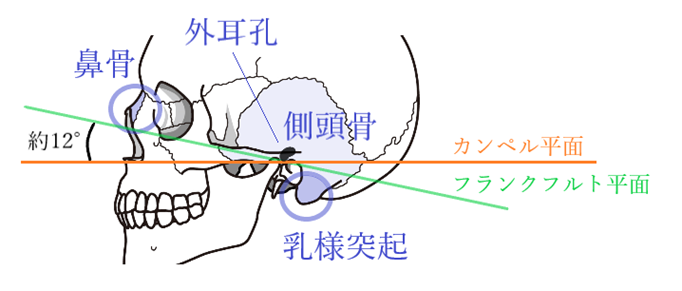

鼻の上半分は2枚の支柱となる鼻骨があり、下半分の大部分は軟骨です。側頭骨は外耳孔をおおうような形で、その面は軽く隆起しており下方につれて内側に曲がります。外耳孔の後方下部には「乳様突起」が突起しています。

ずれ落ちたパッドは軟骨を圧迫し、呼吸の妨げや軟骨の変形にもつながります。開きすぎたパッド幅では、目頭の涙点や涙小管を圧迫し涙液の搬出が悪くなります。

幼児・学童の特性としては、顔の縦横比は成人よりも横幅が広い。眼の高さは顔面水平中心線より下方に位置し、鼻根部が両眼を結んだ線より低い。皮脂の分泌量が障害で最も少ない時期にあたり、皮脂膜に殆ど覆われなていない為に柔らかくデリケート。変形や炎症が起こりやすい。鼻が小さく、低く扁平であるため眼鏡の固定が難しいため慎重を期す。

「樹状突起」とは、神経細胞の分類の中で情報の入力を担う樹枝状の突起です。一方で、神経細胞から伸びる長い突起で電気信号の出力を担うところは軸索といいます。

21.フレームの型直しの手順や方法について正しいのはどれか。

A.パッド調整は、多少の左右差があっても問題はない。

B.左右レンズ面のねじれに対しては、パッド調整のみで修正可能である。

C.テンプル傾斜角の大きな修正でも傾斜角調整用ヤットコのみで問題なく調整出来る。

D.歪んだフレームの型直しは、先ずブリッジと左右リム接合部の状態確認及びその修正から始める。

解答・・D

【解説】

選択肢Aでは、多少の左右差が装用感を悪くします。選択肢Bでは、レンズ面のねじれはブリッジ調整が必要です。選択肢Cでは、傾斜角用調整用ヤットコのみで問題なく調整出来るベテランもいるかもしれません、知らんけど(笑)。

22.遠用ビジュアルポイントの確認について誤っているのはどれか。

A.装用時前傾角は関与しない。

B.装用者の第一眼位で位置を設定する。

C.瞳孔間距離に合わせ左右均等に設定する。

D.累進屈折力レンズではフィッティングポイントを合わせる基準となる。

解答・・C

【解説】

ビジュアルポイントとは、装用者の第1眼位(真直ぐ前方を見ているときの眼位)の平行視線の瞳孔中心位置を玉形上に投影した点です。ビジュアルポイント上でプリズムが発生しないように、基本的には左右眼を各々別々に測定します。

装用時の前傾角に関与するのは、心取り点(CP:centration point)の高さです。遠用(常用)眼鏡のCPは、遠用ビジュアルポイント(DVP:distance visual point)から2mm~4mm下方(前傾角5~10°)、近用眼鏡のCPはDVPから6mm程度下方(前傾角15°)にレイアウトします。

心取り点間距離(CD:centration distance)は、必要に応じて変更する。

23.プレフィッティングにおいて、左レンズの角膜頂点間距離が右レンズより広く、また右パッドが強く当たっている。再調整方法として、正しいのはどれか。

A.右パッドの当たりを緩く修正する。

B.左テンプルの開き幅を大きくする。

C.左のテンプルチップの下曲げ角度を少なくする。

D.右のテンプルチップの下曲げ位置を前寄りに修正する。

解答・・B

【解説】

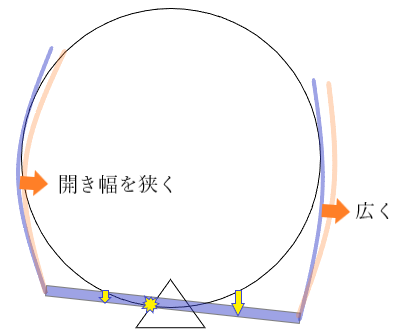

テンプルの開き幅

24.眼鏡関連法規について、正しいのはどれか。

A.薬機法では、眼鏡の販売業は届出も許可も必要ない。

B.消費者契約法では、契約の締結から 10 年間を過ぎると時効により取消権が消滅する。

C.廃棄物処理法では、眼鏡レンズ加工でのレンズ切削屑は対象となるが、レンズ切削廃水は「廃棄物」に該当しないので対象とはならない。

D.特例商取引法(特定商取引法⁉)のクーリング・オフでは、消費者が「契約をやめたい」と思ったとき、申し込みまたは契約後、一定期間内は条件付きで契約の解除が出来る。

解答・・A

【解説】

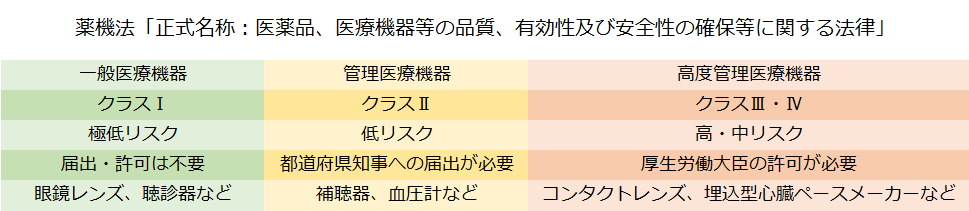

選択肢Aの薬機法では、眼鏡レンズや聴診器などの「一般医療機器」は、副作用または機能の障害が生じた場合においても、人の生命や健康に影響を与える恐れがほとんどないものとし、届出・許可は不要です。

選択肢Bの消費者契約法では、取引権の時効による消滅は、「追認できる時から1年間(霊感商法は3年間)」、「消費者契約の締結から5年間(霊感商法は10年間)」です(消費者契約法7条1項)。

選択肢Cの廃棄物処理法では、レンズ切削廃水も産業廃棄物となります。眼鏡店での産業廃棄物は、廃棄レンズ、ダミーレンズ、廃棄フレーム、レンズ切削屑、レンズ切削廃水などです。適切に処理をしないとコンプライアンス違反となり罰則があります。

選択肢Dの特商法のクーリング・オフでは、事業者の不適切な勧誘や取引を取り締まるための行為規制、トラブル防止と解決のための民事ルールです。一定の契約に限り、一定期間、説明不要の無条件で申し込みの撤回または契約を解除できます。契約の形態により契約解除できる期間は異なり、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入の場合は8日間、連鎖販売・業務提供誘引販売取引の場合は20日間。通信販売はクーリング・オフではなく「返品特約」の記載義務があります。

25.眼鏡処方せんを持参せずに眼鏡作製を希望し来店されたお客様に対する対応として、誤っているのはどれか

A.8 歳の小学生だったので、眼鏡作製せずに眼科受診を勧めた。

B.最高視力が 0.7 であったので、眼鏡作製せずに眼科受診を勧めた。

C.初めての近用眼鏡作製の希望であったので、眼鏡作製のうえ、眼科受診を勧めた。

D.翼状片による乱視であったので、まず手術をする必要があると告げ、眼科受診を勧めた。

解答・・D

【解説】

選択肢Dでは、「翼状片なので手術をする必要がある」などと告げる行為は「医行為」にあたりますので、医師でなければ医業をなしてはなりません(医師法第17条)。

【B 群(真偽法)】

26.「正視」とは、調節をして遠方にピントが合う屈折状態のことをいう。

解答・・✕

【解説】

調節休止状態のとき、無限遠の距離からの平行光線が網膜の後方に結像する屈折状態は「遠視」です。

調節により遠方にピントが合うのは「随意遠視」か「相対遠視(比較遠視)」。調節により良好な視力が得られないものは「絶対遠視」。

27.水晶体の屈折率は 1.336 である。

解答・・✕

【解説】

水晶体の屈折率は1.386。房水と硝子体が1.336で、角膜は1.376。

水晶体の屈折力は約19Dですが、大気中では約102Dになります。水晶体の前面と後面が、屈折率1.336の房水と硝子体に接しているか、大気に接しているかの違いです。このわずかな屈折率の違いで屈折力に大きな違いがでます。

28.S+2.00D の遠視眼でピント合わせの力(調節力)が 3.0D の場合の明視域は眼後 2m~眼前 1m である。

解答・・✕

【解説】

調節域は「眼後50cm~眼前1m」、明視域は「無限遠~眼前1m」。

調節域が「眼後2m~眼前1m」は、S+0.50の遠視眼で調節力Ac=1.5D。

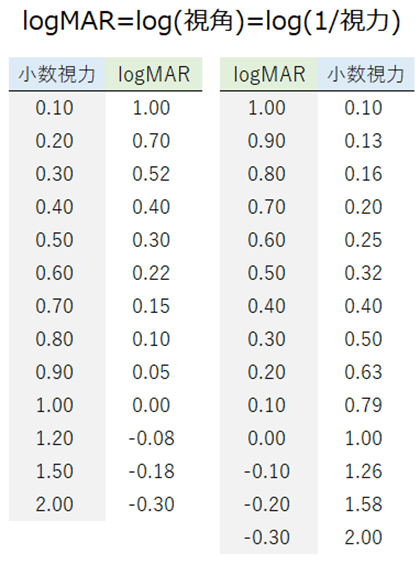

29.小数視力 1.0 を logMAR で表すと 0 となる。

解答・・〇

【解説】

MAR(Minimum Angle of Resolution)とは、最小可視角のことです。小数視力の逆数を対数で表します。例えば、視力1.0(視角1’)はLogMAR0、視力0.1(視角10’)はLogMAR1。

30.RV=1.0 の意味は右眼の補正視力が 1.0 であることを意味している。

解答・・✕

【解説】

RV=1.0は、裸眼視力が1.0という意味です。

補正視力1.0とする場合には、その補正度数も一緒に記載しないといけません。

31.可視光の分光視感効率には個人差がある。

解答・・〇

【解説】

明所視における分光視感効率は360nm~830nm、ピークは555nmです。暗所視では、分光視感効率が短波長側へシフトします(プルキンエ現象)。

JIS規格では、「可視放線の下界はおよそ360nm~400nm、上界はおよそ760nm~830nm」とし、眼光学では、「380nm~780nm」を境界とします。

加齢に伴い短波長側の感度が低下していきます。

32.角膜中心部の厚さは周辺部より薄い。

解答・・〇

【解説】

角膜(cornea)の厚みは「中心部 (約0.5mm)< 周辺部(0.7~0.8mm)」です。

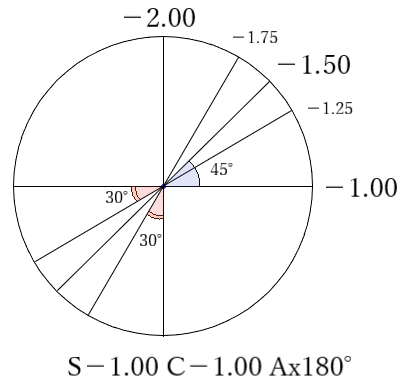

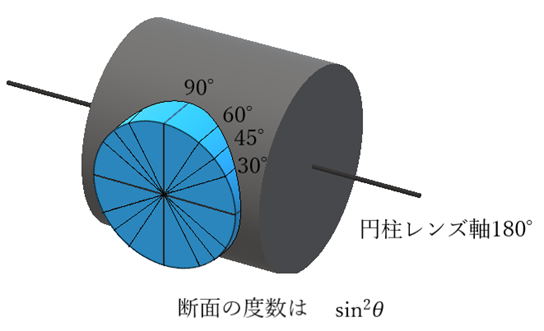

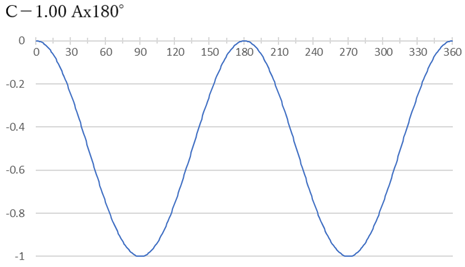

33.S-1.00D C-1.00D Ax180°のレンズの 45°方向の断面度数は-1.50D である。

解答・・〇

【解説】

中間方向の乱視度数は「sin2θ」で表せます。45°方向は、sin2θ=1/2ですので、乱視の半分−0.50を球面に足して−1.50D。

仮に、30°方向ではsin2θ=1/4から−1.25D。60°では乱視の3/4を球面に足して−1.75D。

34.ボクシングシステムでの玉形中心間距離は、玉形幅とレンズ間距離の和で求められる。

解答・・〇

【解説】

ボクシングシステムでは、『 (玉形幅) ▢ (レンズ間距離) − (テンプル長さ) 』などと表示されます。玉形幅を、レンズを取り囲む最小ボックスの横幅とします。

35.NT 合金は、生活温度において「超弾性」と「形状記憶」の特性を持つニッケルとチタンの合金である。

解答・・〇

【解説】

NT合金は、ニッケル53~56%、チタン47~44%のチタン合金です。

生活温度(0℃~40℃)において「超弾性」と「形状記憶」の特性を発揮し、大きく曲げても元の形に戻る弾性を持ちます。冷温化の超弾性が低下した状態での変形でも常温で元の形状に戻る性質があります。(元素比1:1のためNiアレルギーの心配は少ない)

36.非球面設計のレンズでは周辺部の像面が弱度側にかたむきやすい。

解答・・〇

【解説】

球面設計ではより浅いレンズカーブの選択が可能であり、光学的性能の向上、薄く軽いレンズになります。非点収差やパワーエラーを補正するものが多いです(凸面非球面設計)。

実際の非球面設計レンズでは、光学中心付近は球面設計だったり、ザイデルの5収差の補正以外に、眼の回旋なども考慮されています。

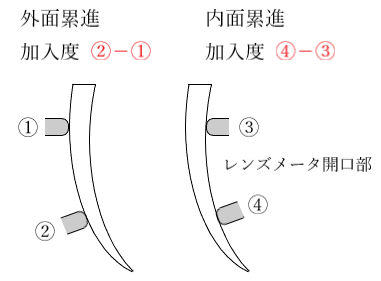

37.内面累進屈折力レンズは外面累進屈折力レンズより装用時に感じるゆれ、歪みが少ない。

解答・・〇

【解説】

内面累進や両面累進は、外面の屈折力による眼鏡倍率の影響が少なく、ゆれ・ゆがみが減じられます。

38.一般の眼鏡は 60℃未満の環境での使用が推奨される。

解答・・〇

【解説】

60℃以上の使用環境では、フレーム変形、表面層の剥がれ、ひび割れ、レンズ外れの原因、レンズコートのクラック(コートと基材との膨張率の違いなどが原因)による見え方の違いが起こります。

禁忌事項は、熱湯で洗う、ヘアードライヤー、ファンヒーター、高温のアイロン、ストーブ、ホットプレート、バーベキューなどの炭火、火の付いたタバコ、炎天下の砂浜や車中、サウナ、温泉や浴室など。

39.店頭に良い商品を取り揃えておけば、接客マナーは気にする必要性はない。

解答・・✕

【解説】

接客マナーも、商品のひとつと考えられなくもない、、、。

40.60 歳、近方が現用眼鏡では見づらくなったため来店。現用眼鏡度数は左右同度数で S+1.50D ADD+2.00D。近方が見づらいことが主訴であり、お客様の時間もなかったため S+1.50D ADD+2.50D と加入屈折力だけを変更し眼鏡作製を行った。但し、左右の見え方の違いや眼疾患等はないものとする。

解答・・✕

【解説】

現用眼鏡が累進レンズですので、フィッティング状態の違いで見えづらくなっていないかの確認をします。遠方視力が前回と変わっていないかの確認などもしたいところです。

ご年齢的にはAdd2.50で妥当かもしれませんが、累進レンズは特注品で日にちが掛かるものですので、もし見え方が合わない場合には再発注でまた日にちが掛かるのは逆に面倒では。。。

41.望遠鏡式レンズメータを使用して S-2.00D C-1.00D Ax90°の度数で印点する場合、-2.00D でコロナが流れて見える方向を 90°方向に設定する。

解答・・✕

【解説】

−2.00でコロナが流れる方向は180°、−3.00で90°方向にコロナが流れます。

42.レンズメータによる二重焦点レンズの測定において、小玉の付いている側をレンズ受け側に当て、遠用と近用の度数差を加入屈折力とする。

解答・・〇

【解説】

累進レンズの場合には、外面と内面で測定する側が異なります。

43.フレームトレーサーによるレンズ注文は、レンズを全て囲っているフルリムタイプでなければ使用できない。

解答・・✕

【解説】

トレーサーの挟み込む力により変形しそうな場合でも「型板」を使用することで玉形データの測定が可能です。

44.フルリムのリムロック部のねじ締めで、ドライバーの使い方は押す力3、回す力7の比率で力を入れるのが基本である。

解答・・✕

【解説】

回す力よりも、垂直に押す方を強くしないと、ねじ頭の溝が潰れやすくなります。「静止摩擦力>動摩擦力」から、最初は少し強い力が必要です。

45.平面(度なし)レンズであっても多少のプリズム作用が生じるので、左右同一の Base 方向になるようにレイアウト(軸出し)する。

解答・・〇

【解説】

左右同一の基底方向にレイアウトすることで、プリズム作用が打ち消されます、、、が、、

垂直軸での「顔回し」が発生しますので、静止位が変わることにより「眼振」が発生する程までいかなくとも、自覚しない多少の疲労の可能性もある??

46.プレフィッティングとは、基本調整されたフレームを装用者の頭部に合わせる調整である。

解答・・〇

【解説】

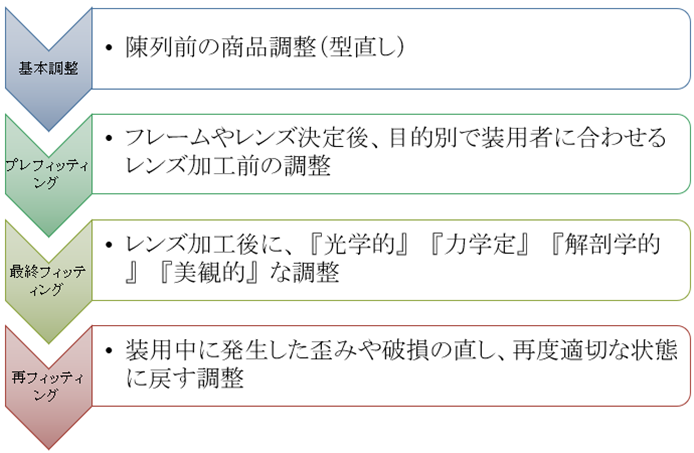

入荷したフレームの陳列前に行われる型直しが「基本調整」です。

その後に行うのは、レンズ加工前に行う「プレフィティング(決定したフレームとレンズで調整や加工が可能かどうかを確認し、使用目的に応じたレンズ位置に確定させる為の仮調整)」です。

47.角膜頂点間距離とは、角膜頂点からレンズ前面頂点までの距離のことである。

解答・・✕

【解説】

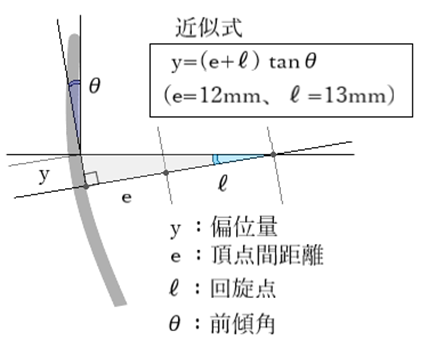

頂点間距離(VD:vertex distance)とは、レンズ後側頂点から角膜頂点までの距離です。眼鏡枠のフロント部の平面に垂直な視軸に沿って測ります(JIS T7330)。

日本では一般的に12mmとします。補正度数、収差、視野の広さ、網膜像の大きさ、眼鏡固定の難易、睫毛との接触、外観などに関わります。

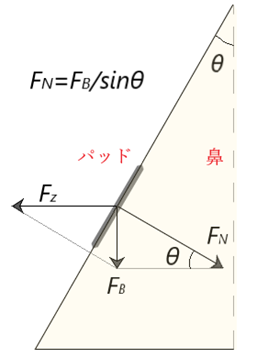

48.ビッセルスの公式では、鼻の傾斜角度が大きいほど鼻の面に垂直にかかる力は大きくなる。

解答・・✕

【解説】

ビッセルスの公式とは、鼻の面に垂直に作用する力FNは、鼻の片側に作用する眼鏡の重量FBで求めることができるというもので、鼻の傾斜角をθとすると「FN=FB/sinθ」。

鼻の傾斜角θが小さいほどFNが大きくなります。鼻の傾斜角θが大きいほどFNが小さくなります。

また、FBは、FZ(パッドを広げようとする力)と、FN(垂直にかかる力)に分解できます。

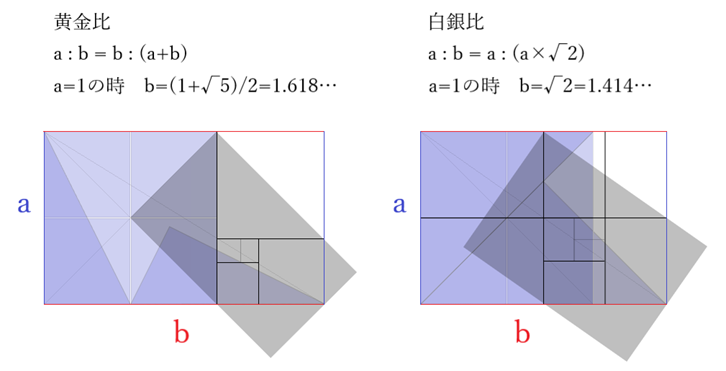

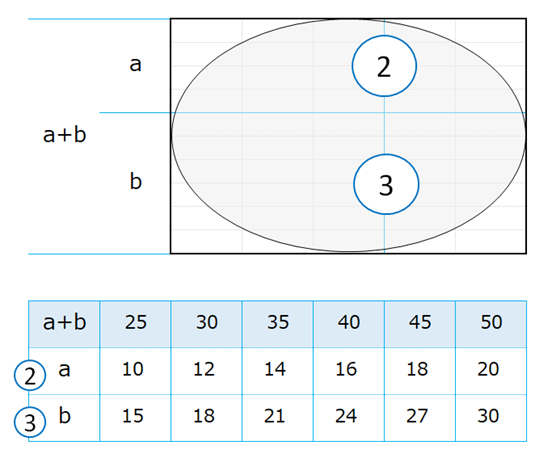

49.眼鏡の装用位置・高さは、玉形高さの底辺から 5 分の 3 の位置に瞳孔中心が来るように調整すると美観的なバランスが良い。

解答・・〇

【解説】

根拠は、黄金比と白銀比からの比率「2:3」です。

黄金比は1:(1+√5)/2 、近似値は1:1.618、約5:8。

白銀比は1:√2 、近似値は1:1.414、約5:7。

眼鏡の装用位置を、瞳孔基準として、玉形高さの底辺から3/5の位置に瞳孔中心が位置するようにするとバランスが良くなります。

装用位置が高いと怖い印象、低いと柔らかいが間の抜けた印象になります。

眉基準(眼の位置が分かり難いサングラスなど)では、眉頭から3/5位までがレンズで1/3隠れる高さを基準とします。

50.弱視治療中の幼稚園児が「鼻眼鏡になっている」とのことでフレーム調整を希望し来店した場合でも、その都度眼科受診を勧めなければならない

解答・・✕

【解説】

眼鏡の再フィッティングは、眼鏡屋さんのお仕事です。眼鏡の劣化状態に注意し、調整記録を参考にして再調整します。眼鏡の歪みによる様々な不具合(ずれ落ち、痛み、見え方)に対処します。

ずれ落ちについては、シリコン製のパッドやテンプルチップに変更することも有効です。

テンプル長が足りない場合には、ゴム製のフックを付けることも検討しましょう。

コメント メールアドレスが公開されることはありません。*が付いている欄は必須項目です。